ファンドの詳細はこちら ≫

「つみたてNISA」は、特に少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度だ。対象となる投資信託は、長期投資に適しており、また国の定める一定の条件を満たしたファンドに限られており、2023年9月末時点、その約9割がインデックスファンドで占められている。

「年金積立 Jグロース(愛称:つみたてJグロース)」は、国内株式型カテゴリーにおいて、指数に連動しない“アクティブファンド”のラインアップに採用された、数少ないファンドのひとつ*。ファンドの魅力や積立投資としての活用などについて、運用担当者の野崎氏とプロモーションを担当する奥村氏が語り合った。

*指定インデックス投資信託以外の投資信託(アクティブ運用投資信託等)に分類されています。

日興アセットマネジメント

株式運用部 リサーチアクティブチーム

ポートフォリオマネージャー 野崎 隆

日興アセットマネジメント

資産運用サポート部 奥村 崇

― 日本株式だからこそ、「アクティブ運用」で成長を捉えたい

奥村(資産運用サポート部):

ここ数年、世の中の資産運用への関心はますます高まっています。つみたてNISAなどの制度を活用して新規に投資を始められる方も増えているようですが、特に米国などの海外株式のインデックスファンドに人気があるようです。

野崎(株式運用部 リサーチアクティブチーム ポートフォリオマネージャー):

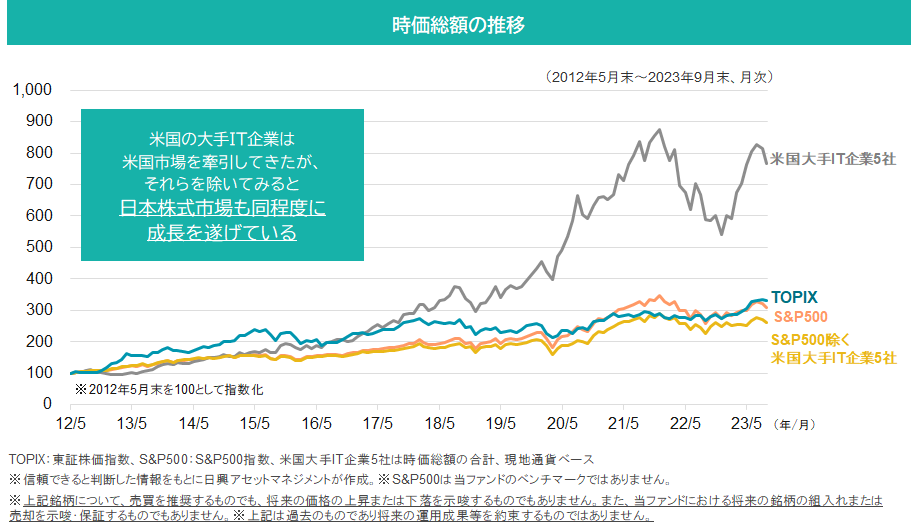

「国の長期的な経済成長期待」という観点でみると、米国や例えばアジア諸国といった新興国は日本よりも経済成長率予測も大きいですし海外株式は投資先の候補になりますよね。特に米国株式市場では大手IT企業などハイテク株などの牽引もあり市場が拡大しました。

奥村:

野崎さんは40年弱にわたり日本株式市場を見られています。こういった環境の中で日本株投資の魅力やポイントはどこにあると考えますか。

野崎:

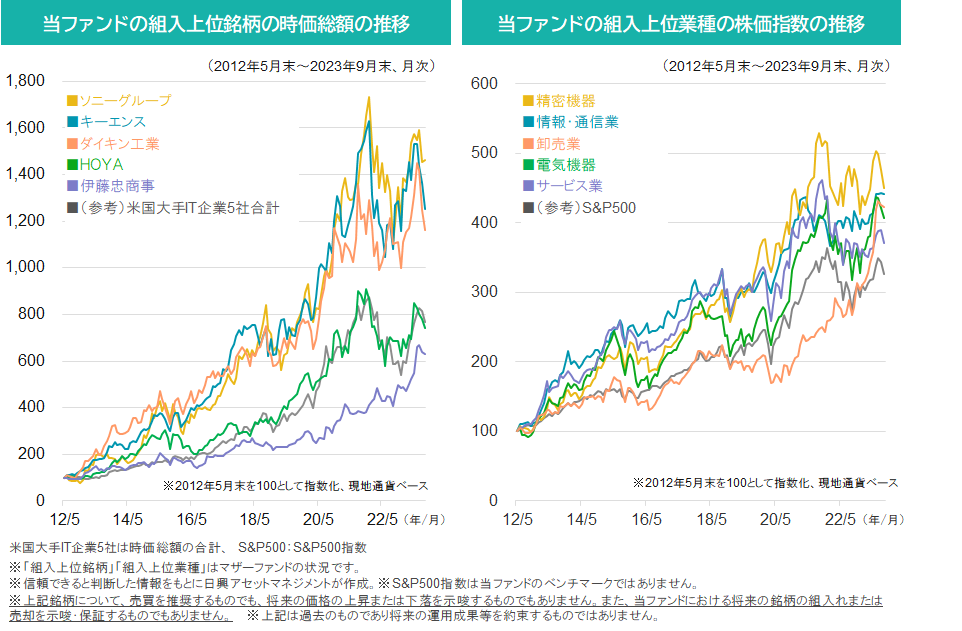

米国の大手IT企業の時価総額は大きく成長していますが、実はそれらを除いてみると、日本株式は米国株式と同程度に成長しています。さらに個別銘柄や業種などで見ていくと、米国株式に見劣りしないくらい成長力のある日本企業・業種もしっかり存在しているんです。単なる「指数」同士で比較すると日本株式は成長率が低いと見られがちですが、こういった成長企業を選別して投資することができれば、日本株は非常に魅力ある投資カテゴリーだと思います。

野崎:

日本株式投資においては、市場全体といった平均を取っていくのではなく、より株価の成長が期待される銘柄を見つけ、投資していくことがポイントになってきます。アクティブ運用だからこそ、そのような銘柄を選定し投資することができます。中長期的な利益成長が見込まれる「真の成長企業」を見極めて投資することで、市場を上回るリターンを安定的に獲得していくことが私の投資哲学です。

奥村:

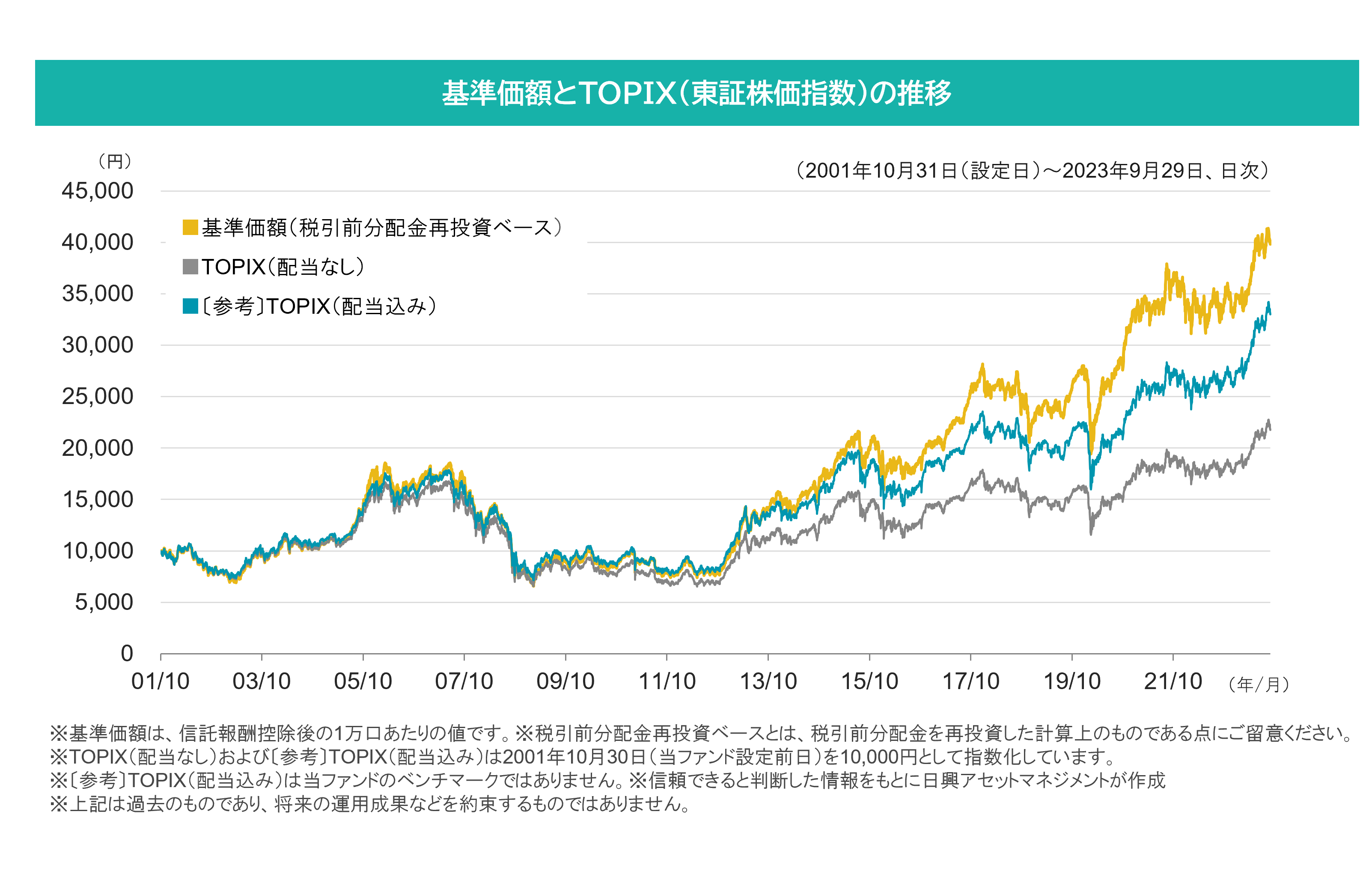

その投資哲学は、野崎さんが運用を担当する「年金積立 Jグロース(愛称:つみたてJグロース)」(以下、当ファンド)の運用実績からも確認できると思います。

当ファンドは2001年10月に運用を開始し、20年超の運用実績を持つ、日興アセットの代表的な日本株ファンドのひとつです。設定来のパフォーマンス(税引前分配金再投資ベース)はファンドのベンチマークである日本株式市場全体(TOPIX) を上回って推移しています。

野崎:

このパフォーマンスは、私一人だけではなく当社の運用チームとアナリストが一体となってボトムアップリサーチを行なってきた結果です。事業環境や競争力、経営者の能力などを分析することで継続した成長が期待できる企業を探し出し、継続保有してきました。この運用体制を長く一貫してきたことが、良好なパフォーマンスの獲得につながったと考えています。

― ファンドが着目する利益成長モデル

野崎:

私は入社以来一貫して日本株式の運用に携わっており2000年からこの戦略の運用を担当しています。同様の戦略は長期で安定的なパフォーマンスを重視する機関投資家の皆さまにもご活用いただいています。当ファンドのコンセプトは「成長性が高く、株主への利益還元が期待できる株式(利益還元成長株)に投資すること」です。長期的な利益成長が見込まれる真の成長企業に投資を行ない、企業とともにファンドも成長することを目指しています。

奥村:

当ファンドの投資対象銘柄のユニバースは日本の金融商品取引所に上場する企業ですよね。それぞれ成長のステージは異なると思いますが、銘柄選定やファンドとして長期で成長を捉えるための工夫はどういったところでしょうか。

野崎:

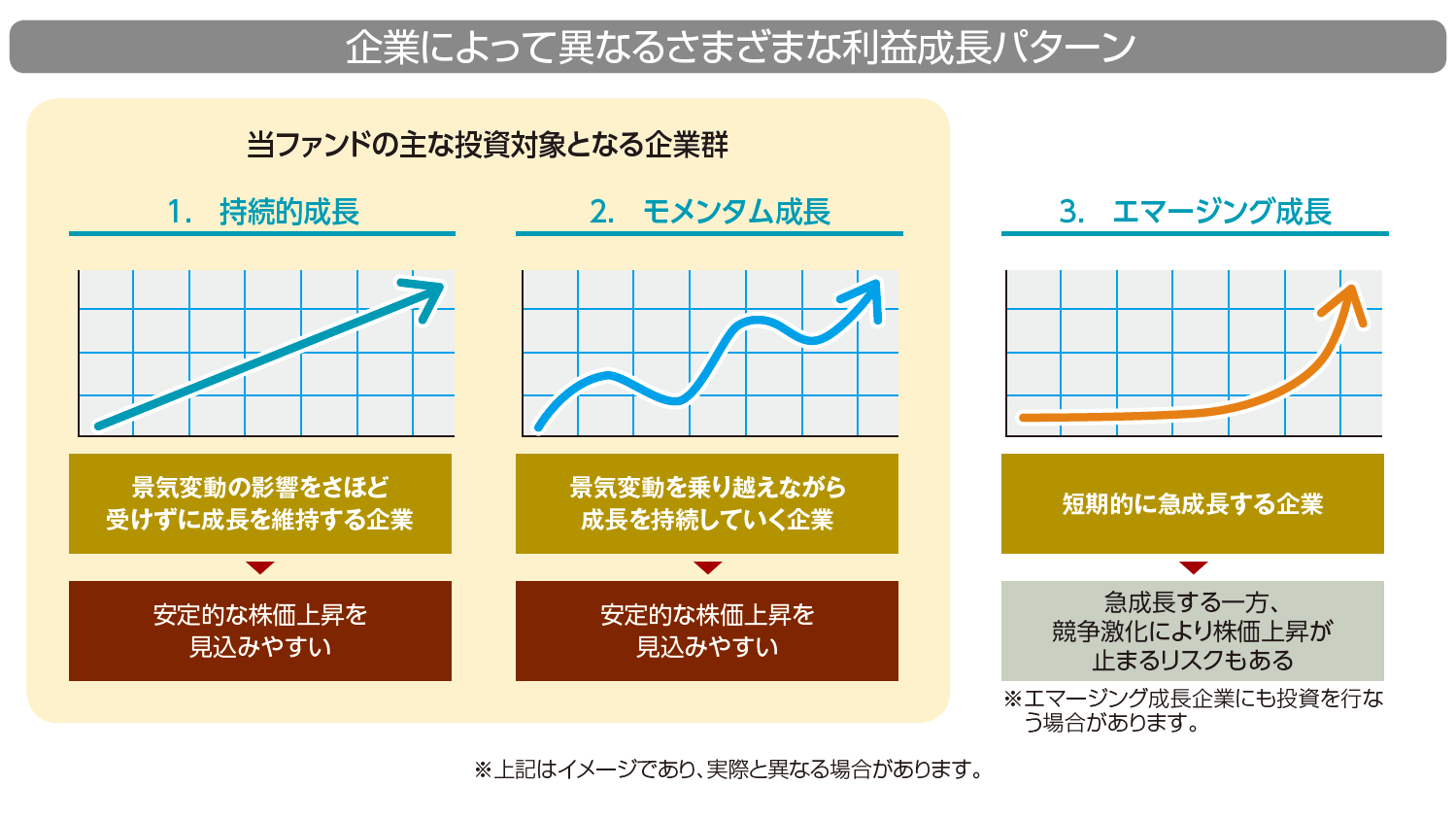

企業を「持続的成長企業」「モメンタム成長企業」「エマージング成長企業」の3つの利益成長パターンに分類し、それを組み合わせることで、逆風にも耐えられるポートフォリオを構築しています。特に重点的に組み入れているのは高度な技術力やブランド力を持つ「持続的成長企業」です。競合他社から見て参入障壁が高く、景気変動の影響をほとんど受けずに成長を続ける銘柄が該当します。そこに景気変動の波を受けながらも強固なビジネスモデルで成長を底上げできる「モメンタム成長企業」と、今後の急成長が見込める「エマージング成長企業」を少し加えています。

奥村:

成長企業を3つにパターン分けし、企業ごとに投資比率や投資期間を調整しているわけですね。まず「持続的成長企業」を重視しているということですが、詳しくお話しいただけますか。

野崎:

私は、利益成長率が安定的に市場平均を上回る企業に長期にわたり投資することで、企業が成長する果実を丸ごと享受できるのであるならば、それがベストな投資方法であると考えています。長期的に投資する魅力がある企業かどうかを判断するには、景気変動の影響をあまり受けずに、その企業独自の力をもっていることが重要です。つまり「簡単には真似されない、独特のビジネスノウハウ」があること。それは追随を許さない製品の品質や、ブランド力、強大な販売力、あるいは特許などの参入障壁などだと考えます。それによって簡単には崩れない、安定した利益率を維持しつつ持続的な成長が期待できると考えています。

持続的成長企業では業績の安定性が高いことから、小売業や医療、あるいはサービス業などといった非製造業の企業が多くなりがちですが、製造業であっても相対的な業績の安定感がある企業は持続的成長企業として取り入れています。具体的には、2023年9月末時点では、キーエンスや信越化学工業、ダイキン工業などが該当します。

奥村:

企業の成長ステージの変化を捉えて長期投資をし続けているわけですね。では、「モメンタム成長企業」と「エマージング成長企業」の考え方についても教えてください。

野崎:

「モメンタム成長企業」では、コアとなる事業に強い競争力があり、景気変動の影響などで一時的に成長の踊り場があったとしても、次のサイクルでは前回の山を越えて成長していける企業群を選定しています。トヨタ自動車など業界を代表するような企業についても、モメンタムの山谷を捉えてリターンの拡大を目指しています。

「エマージング成長企業」は、新興企業などに多い、新規性の高いビジネスモデルで高成長が期待できる企業です。従来からある企業であっても、有力新製品の登場などで利益の急成長が期待できるならばこの分野に組み入れています。

奥村:

一般的に“成長株ファンド”と聞くと、急成長が期待できる「エマージング成長企業」といったイメージを持たれる方が多いと思われますが、当ファンドではこの分野への投資比率は多くありませんよね。

野崎:

「エマージング成長企業」は、短期投資の視点では大変魅力的ですよね。ただし、期待の織り込み度合いによって値動きが激しくなりがちなことや、株価がかなり先までの成長を織り込んでバリュエーションが高くなりやすいといった傾向があります。また、成長が鈍化の兆しを見せるだけで、それまで株価についていたプレミアムがはがれて、株価が急落するといったリスクも存在します。ですから、「エマージング成長企業」に非常に多くの割合を投資してしまうと、安定した収益を稼ぐのは難しく、また短期売買が多くならざるを得ません。当ファンドではリスクやファンドの資産規模などを考慮しつつ、「エマージング成長企業」の投資比率はポートフォリオの1割程度にとどめ、大半を「持続的成長企業」と「モメンタム成長企業」に投資しています。

奥村:

3つの成長分野、そしてその投資比率にも、ファンドとして長期にわたり安定したパフォーマンスを出すための工夫がされているんですね。現在、注目している動きはありますか。

野崎:

コロナ禍以降、私たちの生活スタイルは大きく変わりました。その変化を好機と捉え、対応している企業・分野に注目しています。例えば、出社とリモートワークを組み合わせたハイブリッドの勤務形態が定着しつつありますが、その際に必要とされるテクノロジーの開発や、業務の自動化に対応できる企業などです。デジタルシフトを背景に半導体・電子部品の需要は拡大しており、2024年以降も長期的な需要が見込まれています。そのほか、鉄道やレジャーなどのコロナ禍からの経済活動再開に関連した『リオープニング銘柄』にも注目しています。需要回復を取り込み業績拡大へとつなげていく企業を見極めて投資していきたいと考えています。環境関連も長期テーマの一つですね。各国が2050年までのカーボンニュートラル(温暖化ガスの排出実質ゼロ)を目標に掲げ、世界中がこの分野にお金をかけてくるでしょう。国内には燃焼しても二酸化炭素(CO2)を排出しない水素関連事業で世界をけん引する企業があり、今後の活躍が期待されます。いずれも独自のノウハウを有し、持続的な成長が見込まれるかどうか、を注視しています。

※掲載銘柄について、売買を推奨するものでも、将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもありません。また、当ファンドにおける将来の銘柄の組入れまたは売却を示唆・保証するものでもありません。

― つみたて投資を活用した長期の資産形成に

奥村:

改めて話をうかがうと、日本にも多くの魅力的な企業が存在していると感じました。そういった成長が期待できる有望銘柄を見極め、長期で市場平均を上回るリターンを目指す当ファンドを、ぜひ多くの方に知ってもらいたいですね。

野崎:

そうですね。長く運用をする上で大事なことは、大きく負けないようにすることです。ファンドの運用はゴールのない長距離走のようなものですから、オーバーペースでは長続きしません。調子が良いからといって欲張ると、どこかでその反動が来ます。好調なときでもリスクを取り過ぎず、悪いときはむやみに動かない。常日ごろから冷静にリスクをコントロールすることが、トータルで安定したパフォーマンスにつながると考えています。

奥村:

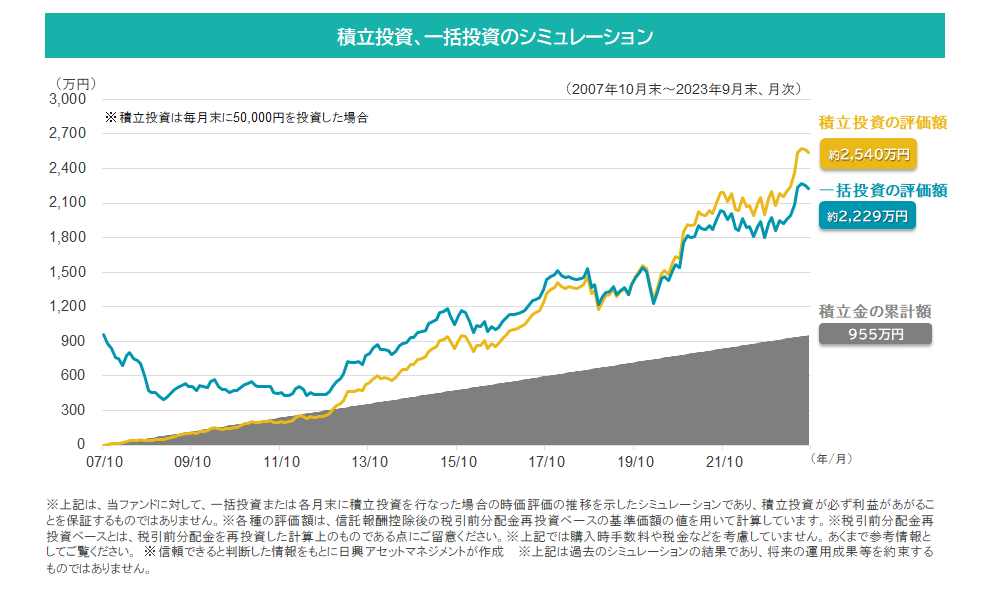

当ファンドは、つみたてNISAの対象となっています。「積立投資」はこれから資産形成をじっくりと始めようという方にも取り組みやすい投資方法です。ぜひ多くの方に当ファンドを日本の持続的な成長企業群の株価成長を取り込み、長期の資産形成の手段として活用いただけると嬉しいですね。