全世界株式指数を知っていますか?

結論

-

全世界を捉える株価指数だからこそ、その強みと弱みをしっかり知ることが大切

全世界株式やオール・カントリーなど、様々な呼び名のある株価指数「MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス」。

「世界に広く投資したい」という人にとって、この指数に連動するインデックスファンドは、理想の1本かもしれません。

「有名な指数だから」という理由で選んでいない?

ニュースなどを見ていても、「日本株式が年初来高値に・・・」「米国大統領選挙が大詰めに・・・」「中国の新たな経済政策は・・・」といった、特定の国の動向を紹介されることが多くあります。

そのため、ある特定の国の株式市場の平均的な値動きをあらわす株価指数に連動するインデックスファンドを、はじめての投資対象として選ぶ人も多いのではないでしょうか。

代表的な例だと、日経平均株価やS&P500指数などでしょう。国内外の投資家が注目する指数だけに、そうした指数に連動するインデックスファンドは、素晴らしい投資先候補になると思います。しかし、「聞いたことがあるから」という理由だけで選ぶのには、少し不安が残ります。

単一国への投資の強みと弱み

特定の国のみに注目した投資は、「その国、あるいは、その国の企業の未来に確信が持てる場合」に強みを発揮します。たとえば、「米国はこれからも世界をリードする」「日本企業がこれから飛躍する」といった具合です。

その一方、国を限定する、あるいは集中することには弱みも伴ないます。それは、その国特有の地政学リスクをはじめとした政情不安や景気悪化の影響を強く受けるといったものです。

少し極端ですが、2022年に起こった、ロシアの株式や債券などを組み入れた投資信託の設定・解約の停止が、例として挙げられます。これは、2022年2月以降のロシアによるウクライナ侵攻を巡って起こったもので、世界各国がロシアに対して経済制裁を打ち出したことがきっかけとなりました。

何かに集中することは、いろいろなものに目を向けるよりも大きな成果を期待できる可能性がありますが、期待を裏切られた場合には、あまりうれしくない事態が待っているのも事実です。

そうしたこともあって、私たち運用会社は、「投資先を分散させましょう」といったことを長年にわたって訴えてきました。分散をすれば全てが上手くいくという訳ではありませんが、「投資の世界に絶対はない」という前提に立って、「特定の事柄にリスクを集中させない」というのは、押さえておきたい考え方だと思います。

先進国から新興国まで、まるっと投資

では、S&P500指数や日経平均株価など、知っている指数をいくつか組み合わせればいいのでしょうか。

もちろん、それも素晴らしいアイデアだと思います。ただし、買ったものを全て自分で管理しないといけないという課題が付きまといます。

こうした課題をクリアして、「世界中の株式に幅広く投資したい」ときの選択肢になってくるのが、冒頭で触れた株価指数「MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス」に注目した投資です。

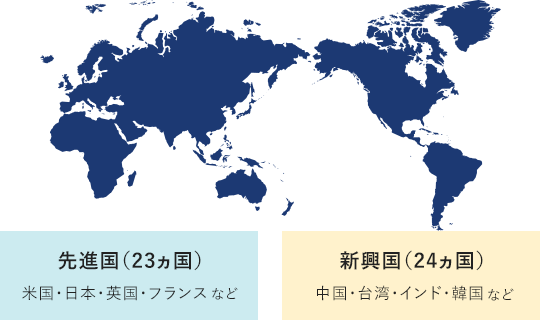

この指数は、「先進国23ヵ国・新興国24ヵ国の企業の株式約2,900銘柄で構成されている」というのが大きな特徴です。

全世界株指数の構成国

たとえば、この指数に連動する投資信託を1本持てば、それだけで、世界中のいろいろな国の企業の株式に実質的に投資をすることができます。

「個々の国は分からないけど、世界はこれからも成長を続ける」。こうした考えを持っている人にとっては、全世界株式指数に連動するインデックスファンドは、知っておいて損のない選択肢になると思います。

分散による弱みも知ったうえでの選択を

「手軽に世界に投資できる」なら、皆がこの指数に投資するインデックスファンドを買いそうです。ただ、この株価指数も万能ではありません。

世界各国に分散することによって、特定の国のリスクを薄めるというのが全世界株式指数の考え方です。しかし、投資の原理原則の一つに、「リスクとリターンは比例関係」にあるというものがあります。

分散投資しているが故の弱みともいえる点ですが、分散投資によるリスク低減の一方で、リターンが下がる可能性を懸念する投資家は多くいます。

また、投資対象国は47ヵ国だけれど、各国・企業の投資割合には偏りがあるのも事実です。

ただ、そうした弱みも一つの特徴として付き合っていくことが大切です。「これだけ持てば最強!」という指数はないからこそ、強みも弱みもをしっかり知ったうえで、場合によっては他の投資信託と組み合わせてポートフォリオを作っていくのがいいのではないでしょうか。

「MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス」は、日本の個人投資家の間でも徐々に認知度が高まってきている指数の一つです。その手軽さゆえに、「これに連動するインデックスファンド1本でOK」といった話にもなりがちではありますが、投資するからにはその特徴についてはきちんと知っておいて欲しいと思います。

関連する記事

-

ファンド選びの勘所

-

ファンド選びの勘所

-

「何が分からないか、分からない!」方のためのFAQ