ここがポイント!

- トランプ政権の関税率引き上げを気にしない

- 日本との貿易摩擦激化の恐れは小さい

- 米国のGDPやインフレがトランプ政権の政策で悪化する可能性は低い

トランプ政権の関税率引き上げを気にしない

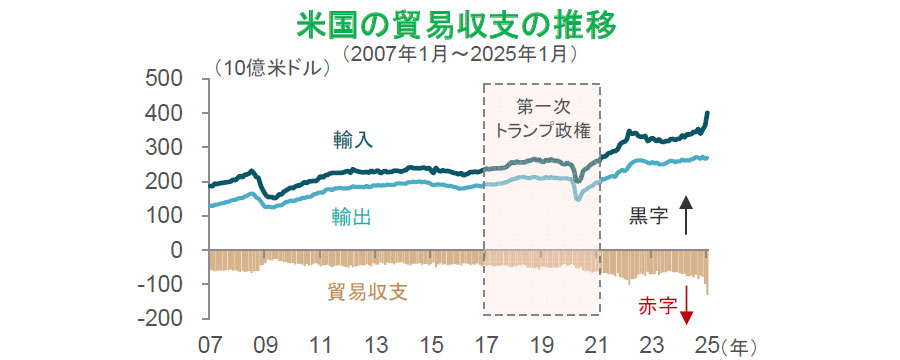

25年2月7日付の日本経済新聞記事「米貿易赤字17年比1.5倍、トランプ関税の効果薄く」によれば、米国は「トランプ政権下の18~19年に鉄鋼や中国製品への関税を相次ぎ引き上げた」が、「米国の製造業の就業者数は17年1月から24年12月にかけて4%増にとどまった」ので「トランプ氏が関税で企図した産業の国内回帰が十分な成果を上げたとは言い難い」(下線は筆者)」と報じた。関税率の引き上げは貿易のあり方を変えたり国内雇用を増やしたりしていない。税制は政権が持つ数少ない経済構造変更の手段だが、前回のトランプ関税はそのように機能しなかった。

また、17年にスタートした第一次トランプ政権は、18年ごろまでNAFTA(北米自由貿易協定)の見直しを含め、さまざまな議論を日本やEU(欧州連合)に投げかけ、日欧の自動車メーカーや株式市場を心理的にゆさぶる事態となった。例えば、メキシコで米国向けの自動車を組み立てる際、その部品を日本から輸入することが原産地規則の観点で問題になった。しかし、日本は、安倍政権と第一次トランプ政権の対話の成果もあり、日本の自動車・同部品に米国が追加関税を課さないとの日米合意を取り付けることができた。企業は、この時間を利用してそれぞれが調達見直しなどで対応したと考えられる。結果として、主要自動車メーカーを含め、日経平均株価は17年に19%上昇した。以降は、19年にかけておおむね横ばいとなり、貿易や関税の問題で大幅に下落したわけではない。

- (米国商務省のデータをもとに日興アセットマネジメントが作成)

- 上記は過去のものであり、将来を約束するものではありません。

今回も前回と同じと決めつけられないが、トランプ政権の基本観は変わらないように見える。どの主要国・地域に対しても米国が輸入超過であることから、トランプ政権にとって関税率引き上げは、いずれにせよ交渉に持ち出す「切り札」なのである。その結果、相手国・地域が何らかの手段を提示し、米国からの輸入を増やすか米国内での生産を増やすのであれば、交渉は米国に有利な方向で妥結可能である。それどころか、今回も前回も関税率引き上げを貿易以外の問題の交渉に使っている。トランプ政権は、そもそも関税率を引き上げて国内への産業回帰を重視しているように見えない。メキシコやカナダに対する国境警備の強化や麻薬などの米国への持ち込みの取り締まり強化がその例である。関税は米国側の切り札であるから、交渉相手は自ら切り札を準備せよという趣旨に見える。

ウクライナとロシアの停戦交渉でも、ウクライナに「切り札」がないのであれば交渉に参加できないといったアプローチをとっており、これまで支援した分を含めてレアメタル権益の交渉に導いたとみる。これは、関税率引き上げを利用しないが、これまでの軍事支援の対価を求めていると理解でき、ウクライナのゼレンスキー氏や欧州各国とのずれにつながっている。ニューズウィーク日本語版(2月26日付)などによれば、鉱物資源の多くがロシア占領地にあるとされており、トランプ政権がウクライナ・ロシアの和平交渉を進める動機となっているように見える。トランプ政権の「ディール」とは切り札の相互の切りあいと位置付けられる。従来の外交手法ではなく、切り札の切り方が問われるということだろう。

日本との貿易摩擦激化の恐れは小さい

日本に対する関税について、2月7日の日米首脳共同声明において新しい情報はなく、会談は成功したように見えた。それとは別に、トランプ氏は2月18日に自動車への関税を引き上げると述べ、詳細は4月初旬に説明する(関税率は25%程度との発言があった)とされた。また、トランプ氏は貿易相手国に「相互関税」を検討すると述べている。これは、相手国側の関税のみならず、非関税障壁なども勘案すると考えられており、米国にとって日本の関税率は低いとはいえさまざまな商習慣などを指摘される恐れは残っている。

そうであれば、日本の「切り札」はいくつかある。まず、石破首相がトランプ大統領との首脳会談で言及したアラスカの天然ガスや防衛装備の輸入拡大の可能性である。例えば自動車・同部品の米国向け輸出の総量をこれまで程度に安定させたいとすれば、エネルギー輸入(日本にとっては調達先の多様化で安全保障上のメリットがありそう)や防衛装備の輸入拡大による日本の輸出超過の削減を約束するかもしれない。トランプ政権は目に見える成果があればよいのであって、米国内生産への回帰だけを要求するのではない。一方、自動車など輸出企業は、個別に米国での生産と雇用の拡大を約束するという切り札がある。トランプ大統領は、米国生産へのシフトには時間がかかるだろうとのコメントもしており、とりあえず実現までの時間を含めて約束すれば、これまでの輸出を一気に削減する必要はないと期待できる。生産の国内回帰はそれほどすぐに米国民の目に見えるとは言えないので、まずは約束を取り付け、起工式のような晴れ舞台を用意することが望まれるだろう。日本が円安を維持する為替操作をしていないことへの証明も簡単(24年4~5月に円買い介入を行った)なので、その点で関税をかけられることはないとみている。仮に関税率を引き上げられるなどしても短期的な原状復帰となるだろう。結論は、これまでのところ、関税率などについて最悪の想定をメイン・シナリオと考える必要はなさそう、ということだ。

米国のGDPやインフレがトランプ政権の政策で悪化する可能性は低い

25年に入って、トランプ政権の政策の不確実性が景気悪化につながるとの懸念が強まってきた。昨年末より米国の輸入額が突然増え、小売売上高も急に増えてきている。これらは、関税導入による価格上昇を恐れる製造業や消費者の前倒し需要と見られる。実際に、関税が引き上げられる、あるいは引き上げられないとしても、その後に反動減が起こってしまうだろう。3月3日に発表された2月の製造業景況指数では、数値はおおむね予想通りだったものの、多くの業界からは関税の懸念による一時的な活動増加を指摘する声があり、景気悪化への恐れとして市場に伝わってきている。

さらに、3月3日にトランプ大統領は、カナダ・メキシコに対する関税の見直しの余地はないとする趣旨の発言や、人民元や円が米ドルに対して弱いことを批判し、関税を使って米ドル高に対抗する趣旨の発言をしたと伝えられ、米ドル安が進んだ。関税を幅広く引き上げると短期的にはインフレ、金利上昇、米ドル高の恐れがある一方、中長期的には消費不況と景気後退、金利低下、米ドル安の恐れがある。米国のインフレ率は低下しつつあり、このまま政策金利の引き下げが続けば自ずと米ドル安になると思われるので、単に米ドルの低下を貿易黒字国への脅しの成果にするための発言ではないかと疑いたくもなる。このような発言は突然撤回されたり、一度関税が賦課されても短期間で取り下げる可能性もあり、株価や金利の低下は限定的で様子見と言えるだろう。

ただし、トランプ政権の「Make America Great Again」政策は米国の景気悪化、インフレ上昇を目指していないことに注意しておきたい。政権は、景気悪化が起こらないように調整できるし、一時的に起こっても政策を修正することができる。中国からの輸入品の関税率引き上げの結果、中国から輸入する米国の業者に対する法人税減税や補助金支給、米国内で生産する企業への法人税減税といった政策があり得る。関税引き上げと減税・補助金がセットであれば経済に中立といえる。減税・補助金だけが追加されればインフレ的だが、ベッセント財務長官は財政規律を重視すると発言しており、その可能性は低いだろう。

トランプ政権はメディアを騒がせるように行動しており、その結果、市場心理が揺らぐことが多い。しかし、政権は米国経済を良くしようとしていることと、他国については「切り札」を切らせようとしていることが重要である。仮に今後、米国の経済状態が悪化したとしても、政治が主因となる可能性は低い。ただし、政権が意図的に政策の不確実性を高めることで市場のブレが大きくなることは、すでに想定してきた通りである。