S&P500指数は、米国に上場する時価総額上位約500社の株式で構成される、同国の代表的な株価指数です。同指数では原則として、企業の市場価値を表す時価総額に応じて銘柄の構成比率が決められ、また採用銘柄が適宜見直されます。そのため、産業構造の変遷に対応し、各時代で市場評価の高い、革新的な技術を有する企業や、その恩恵を受ける企業の動向を反映する、といった特性を持つと期待されます。実際に近年では、AI(人工知能)などの技術革新と、その普及に注目が集まる中、同指数におけるハイテク関連銘柄の存在感が高まるといった動きがみられます。

そこで本稿では、長期的な技術革新のサイクルと、S&P500指数でみた株価サイクルの関係に注目し、同指数の投資魅力について考えてみます。

技術革新の波で、株価は数十年単位の上昇傾向

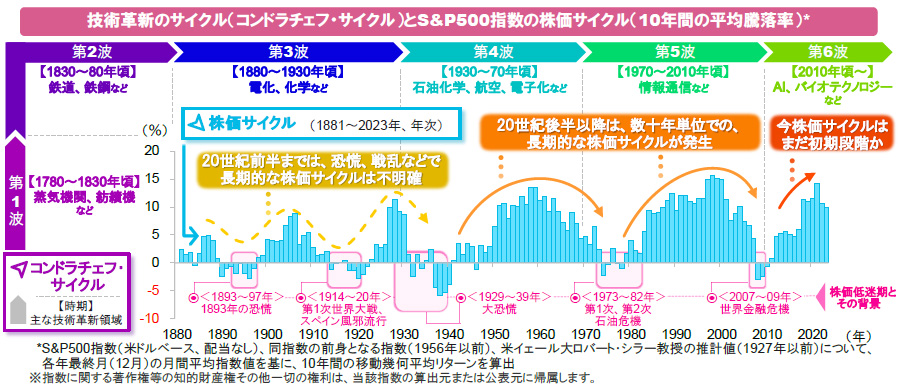

技術革新のサイクルとしては、ロシアの経済学者コンドラチェフによる1920年代の発見に由来する、コンドラチェフ・サイクルが知られています。同サイクルは、技術革新が約50年の周期で景気循環を生み出すというものです(技術革新のペースアップから、近年は、やや短期化しているとみられています)。実際に起きた同サイクルの時期や期間を巡っては諸説あるものの、18世紀後半に起きた産業革命以降、5つのサイクルの波を経て、2010年頃からは、AIやバイオテクノロジーなどでの技術革新が世の中を変える、第6波を迎えているとの見方があります。

ここで、S&P500指数(および前身となる指数と、その推計値)の10年平均年次騰落率でみた株価サイクルとコンドラチェフ・サイクルの間隔に注目すると、20世紀前半にかけては、相次いだ恐慌、戦乱などの影響から、両者の関係は必ずしも明確ではありません(下図の第3波の期間)。しかし、20世紀半ば以降、社会経済情勢がそれまでよりも安定すると、コンドラチェフ・サイクルから若干の遅れを伴ないつつ、S&P500指数が数十年単位で、長期的に上昇傾向となったことが見て取れ(下図の第4~5波の期間)、技術革新が株価サイクルに少なからぬ影響を与えてきたことがうかがえます。

技術革新の第6波の恩恵は、まだこれからか

足元のコンドラチェフ・サイクルと株価サイクルの長さを踏まえると、2010年頃から始まったとみられる第6波での技術革新は、引き続き世の中に変化をもたらし、株価を支える余地があると期待されます。

こうした中、S&P500指数は、米国の主要企業を広くカバーするため、革新的な技術を有する企業の製品・サービスへの需要拡大期に加え、技術の浸透に伴なう、経済全体の生産性向上局面での広範な利益成長をも取り込める可能性があります。

同指数については、その知名度もあり、日々の報道などを通じて、当面の景気や企業業績との関係に焦点が集まりがちですが、長期投資にあたっては、技術革新の波がもたらす恩恵を捉える、という視点で考えることも重要と思われます。

- 信頼できると判断したデータをもとに日興アセットマネジメントが作成

- 上記は過去のものであり、将来を約束するものではありません。