2月の世界株式は、上旬から中旬にかけて、米国の関税政策や利下げ休止の長期化観測、中東の不安定化への懸念などが下押し要因となったものの、中国のAI(人工知能)技術の成長や当局による景気刺激策への期待、欧州企業の好調な決算などを背景に上昇基調となりました。そうした中、欧州の主要株価指数や米S&P500指数が最高値を更新しました。ただし、下旬には、米景気の減速懸念に加え、AIや米関税政策を巡る警戒感などから反落し、それまでの上昇を帳消しとしました。

引き続きトランプ米大統領の言動に注目が集まる

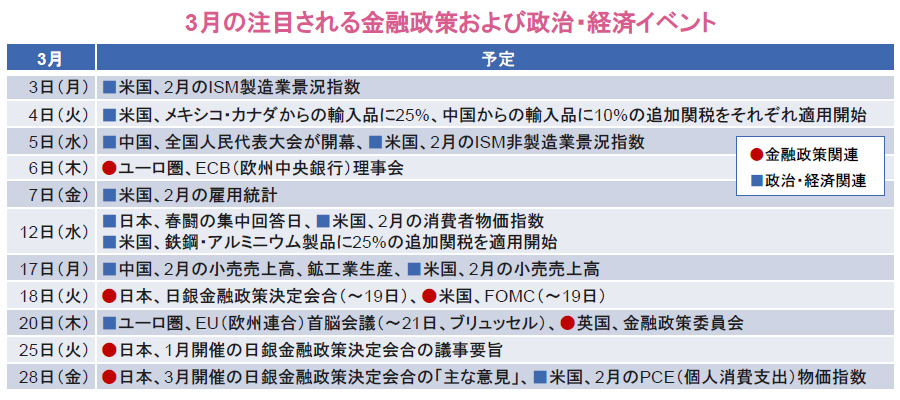

トランプ米大統領は、1月20日の就任以来、多数の大統領令に署名を行なっており、その数は100本以上にのぼります。既に大統領選で掲げた公約の半数以上に着手したほか、関税引き上げやウクライナ停戦交渉など、その言動には高い関心が寄せられています。なお、同大統領の主張には、従来の米政府方針を覆すようなものも散見され、地政学リスクを高める可能性もあることなどから、引き続き注視が必要です。

米政策金利は据え置きとの見方が優勢

18~19日には、米国でFOMC(連邦公開市場委員会)が開催されます。引き続き、FRB(連邦準備制度理事会)が利下げを急ぐ必要はないとの見解を示していることなどから、金融市場では、前回と同様、今回の会合でも政策金利は据え置きとの見方が優勢となっています。足元では弱い経済指標の発表が相次ぎ、景気減速懸念が拡がりつつあることなどから、今後の金融政策の方向性を見通す上で、各経済指標の内容などに注目が集まります。

春闘では賃上げの勢いを定着させられるかが焦点

日本では、春季労使交渉、いわゆる春闘が本格化しており、12日の集中回答日に企業側からどの程度の賃上げが示されるかが注目されます。労働組合の中央組織である「連合」は、定期昇給分を含めた今年の賃上げ率について、全体で5%以上、中小企業で6%以上の水準を要求しています。多くの大企業が賃上げに前向きな姿勢を示す中、2023年から続く賃上げの勢いを定着させるとともに、それを中小企業にも波及させられるか、期待が高まっています。また、18~19日には、日銀金融政策決定会合が開催されます。追加利上げ観測が高まる中、同会合での決定内容のほか、植田日銀総裁の会見などに注目が集まります。

中国では重要な政策を決める全人代が開幕

中国では、5日から全国人民代表大会(全人代、日本の国会に相当)が開幕します。全人代では、政府予算や各種政策など、国の運営に関わる重要事項について審議や発表が行なわれます。昨年は、実質GDP成長率について、前年比5%前後との目標が設定されました(実績は5.0%)。同国経済について、不動産不況や消費の低迷など内需の弱さが指摘される中、今年はどの程度の成長率目標が設定されるのか、注目されます。

- 信頼できると判断した情報をもとに日興アセットマネジメントが作成。スケジュールは予告なしに変更される可能性があります。

- 上記は過去のものおよび予定であり、将来を約束するものではありません。