本稿は2024年5月17日発行の英語レポート「On the ground in Asia」の日本語訳です。内容については英語による原本が日本語版に優先します。

中期債の見通しは良好、米国の経済指標が軟化すれば長期債も同様の見通しに

サマリー

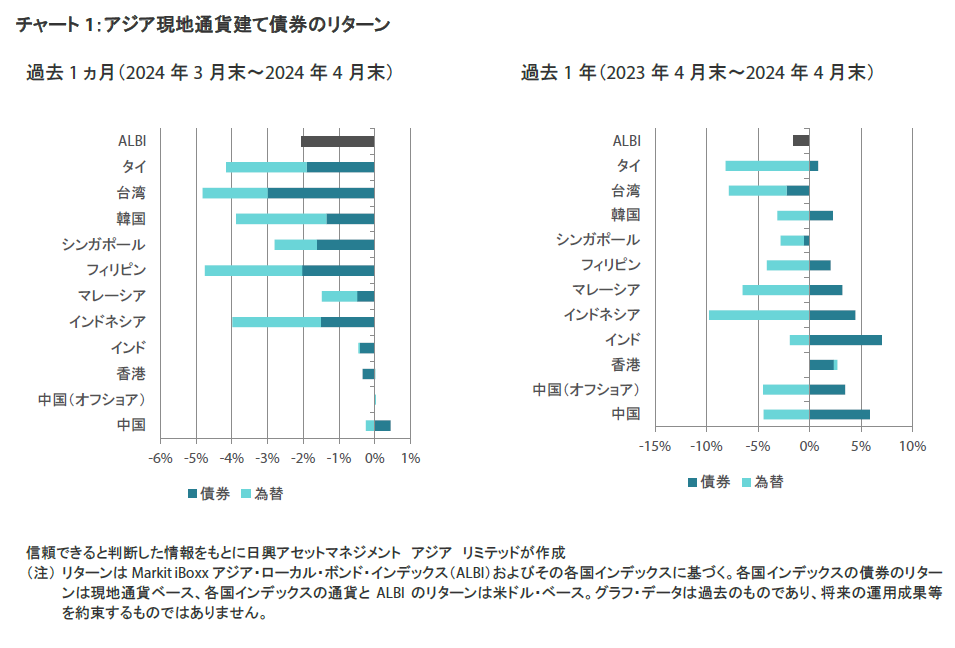

- 米FRB(連邦準備制度理事会)が緩和サイクルへの転換を先送りする可能性をめぐる懸念が強まるなか、4月は米国債が大幅に下落した。当月発表された経済指標に目を向けると、労働市場が堅調に推移したほか、インフレ率が市場予想を上回る結果となった。月末の利回り水準は2年物の指標銘柄で前月末比0.415%上昇の5.04%、10年物の指標銘柄で同0.480%上昇の4.68%となった。

- デュレーション・エクスポージャーについては、足もとの利回り水準が魅力的とみている中期債は良好な見通しを維持している。長期債について同様に良好な見通しを持つためには、米国の経済指標の悪化や、金利のボラティリティ低下による足もとの市場力学の変化が必要になるかもしれない。

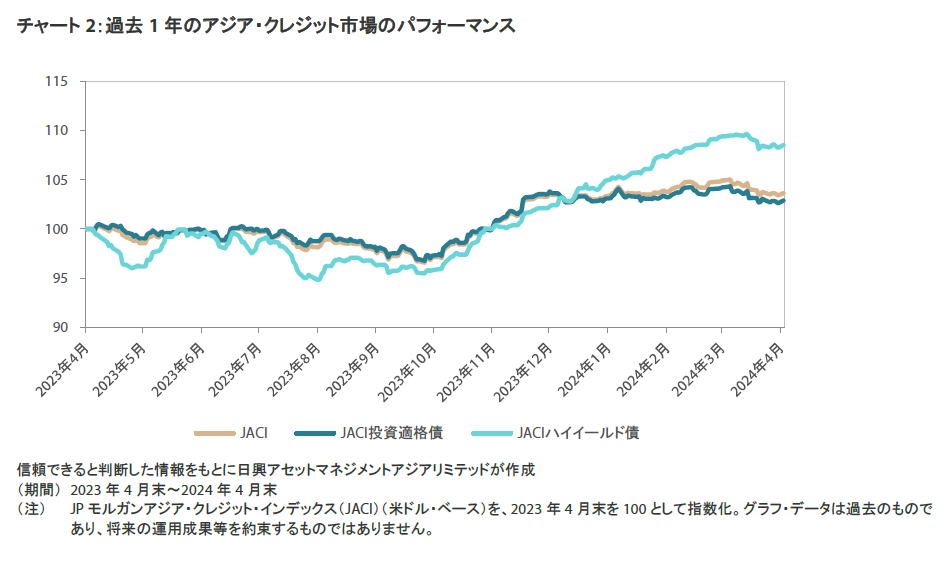

- 4月のアジアのクレジット市場は、信用スプレッドが0.05%縮小しプラスに寄与したものの、米国債下落によるマイナス寄与によって打ち消され、月間トータルリターンが-1.17%となった。格付け別で見ると、投資適格債はスプレッドが0.095%縮小したものの月間市場リターンが-1.26%となり、ハイイールド債をアンダーパフォームした。ハイイールド債は、0.06%のスプレッド拡大を受けて月間市場リターンが-0.62%となった。

- 需給面では、発行体がコストの割安な国内市場での資金調達を続けており、ハードカレンシー建て債券の純発行額が低水準にあることが、引き続きアジアのクレジット市場の大きな下支え要因になるとみている。ハードカレンシー建て新興国債券ファンドへの資金流入は依然として低調であるものの、魅力的な利回りを確保したい域内の機関投資家からの需要は引き続き旺盛だ。一部のネガティブなリスク要因が顕在化した場合は、投資適格債を中心にアジアの信用スプレッドにある程度の拡大圧力がかかる可能性がある。

アジア諸国の金利と通貨

市場環境

4月の米国債利回りは利下げ期待後退を受けて急上昇

米FRBが緩和サイクルへの転換を先送りする可能性をめぐる懸念が強まるなか、4月は米国債が大幅に下落した。3月の米雇用統計で、雇用者数が前月比30万3,000人増(10ヵ月ぶりの大幅増)となるとともに、失業率が3.8%へと低下するなど労働市場が力強さをみせるなか、米国債利回りは月初に上昇した。その後、米国の総合およびコアCPI(消費者物価指数)が市場予想を上回ったことを受けて、FRBが年の半ばに利下げを開始できるのか疑問視されるようになった。また、今後数ヵ月のうちに景気に減速がみられない場合にもFRBは利下げに踏み切ることができるのかも疑問視された。イスラエルとイランのあいだで緊張が高まるなか「安全な避難先」とされる資産に対する需要が高まり、利回りの上昇が一部打ち消されたものの、FRB高官によるタカ派的な発言や好調な経済指標のさらなる発表を受けて、市場では利下げ予想が一段と後退した。その後は米FOMC(連邦公開市場委員会)会合や米国債の四半期借り換えの発表、4月の雇用統計が待たれるなか、月後半には米国債利回りが比較的狭いレンジ内で推移した。月末の利回り水準は2年物の指標銘柄で前月末比0.415%上昇の5.04%、10年物の指標銘柄で同0.480%上昇の4.68%となった。

インドネシアの中央銀行は予想外の利上げ、域内の他の国の中央銀行は政策金利を据え置き

インドネシアの中央銀行は、政策金利である7日物リバースレポ金利を0.25%引き上げて6.25%とし、市場を驚かせた。今回の決定について、同中銀のペリー・ワルジヨ総裁は「ルピアの安定性を強化し、世界的なリスクの高まりによる影響を和らげるための先制的な先を見据えた措置」と説明した。一方で、タイ、インド、韓国、フィリピンの中央銀行はそれぞれの政策金利を据え置いた。フィリピンの中央銀行は、世界的な原油価格の上昇や食品価格の高騰、輸送費や電気料金の上昇などを受けて、「インフレ見通しのリスクは引き続き上振れ傾向にある」とし、リスク調整後のインフレ見通しを従来の3.9%から4.0%へと引き上げた。インドでは、RBI(インド準備銀行)の金融政策委員会の議事録によると、同委員会のメンバーは経済成長に対して楽観的な見方をしており、コアインフレの減速に対しても安心感を持っている。しかし、食品価格の上昇加速に伴うリスクについては引き続き懸念を示している。シンガポールでは、MAS(シンガポール金融通貨庁)が、金融政策全般の現状維持を決定した。MASは、通年のインフレ率予想をコア指数および総合指数ともに平均2.5~3.5%に据え置き、最終四半期には物価上昇圧力がさらに落ち着くとの見方を示した。

3月のインフレ圧力は概ね緩和

3月は中国、インド、タイ、シンガポールの総合CPIの上昇率が鈍化した。シンガポールの総合インフレ率は2月の前年同期比3.4%から同2.7%へと鈍化し、2年超ぶりの低水準となった。政策当局は、減速の要因はコアインフレ率の低下に加えて、民間輸送費の鈍化にあるとの見方を示した。コアCPI(民間道路輸送費と住居費を除く)上昇率は、前年同月比3.1%となった。タイの総合CPI上昇率は前年同月比-0.47%となり、6ヵ月連続でマイナスとなった。コアCPIは前年同月比0.37%となって2月の同0.43%を下回り、鈍化傾向が続いた。インドのCPI上昇率は前年同月比4.85%となり、2月の同5.09%から鈍化した。コアインフレ率(変動の大きい食品およびエネルギー価格を除く)は引き続き低水準となり、2月の前年同月比3.39%から同3.26%へと鈍化した。一方で、インドネシアとフィリピンの総合CPI上昇率は加速した。インドネシアの総合CPI上昇率は、ラマダン(断食月)で需要が高まるなか前年同月比3.05%となり、前月の同2.75%から加速するとともに2023年8月以来の上昇ペースとなった。フィリピンの総合インフレ率は、食品価格や輸送費の上昇加速などを受けて前年同月比3.7%となり、2月の同3.4%から加速した。

中国の中央政治局は財政計画の実施加速を打ち出す、フィッチは中国の格付け見通しを引き下げ

4月末に開催された中国の中央政治局会議において、本年度財政計画の実施を加速する必要性が強調された。その対象には、インフラ投資に通常充てられる超長期特別国債や地方政府特別債の発行も含まれている。また、同会合では中央銀行による利下げや流動性注入などに向けたガイダンスも示された。不動産市場をめぐっては、政策当局に対し、市場で主な懸念材料となっている余剰住宅在庫を消化する措置を検討するように指示が出された。その他、格付け機関フィッチ・レーティングスは、中国の財政リスクの高まりを理由に同国の外貨建て長期発行体デフォルト格付け(IDR)を「A+」に据え置きつつも、その見通しを「安定的」から「ネガティブ」へと引き下げた。

今後の見通し

インド債券に対してポジティブな見方

FRBの利下げ期待の見直しや、米ドル高の継続は、アジア諸国の中央銀行に難題をもたらしている。それを受けて、域内の市場に織り込まれてきた利下げ期待は巻き戻されるリスクがある。当月は米国債が売り込まれる展開となり、米国債利回りはイールドカーブ全体にわたって0.41~0.50%上昇している。そうしたなか、中期債については、足もとの利回り水準が魅力的とみており、良好な見通しを維持している。長期債について同様に良好な見通しを持つためには、米国の経済指標の悪化や、金利のボラティリティ低下による足もとの市場力学の変化が必要になるかもしれない。

こうした背景から、当社ではインド国債を選好している。インフレの鈍化や、2024年6月に控えたJPモルガンの新興国債券指数「GBI-EMインデックス」へのインド債券組み入れなどを受けて、インド国債への需要が高まるとみられる。さらに、2025年度前半(2024年4~9月)の借入予定額が市場予想を下回ったことも、インド国債にとってのさらなる追い風になると予想している。

アジアのクレジット市場

市場環境

4月はアジアの信用スプレッドが一段と縮小

4月のアジアのクレジット市場は、信用スプレッドが約0.05%縮小しプラスに寄与したものの、米国債下落によるマイナス寄与によって打ち消され、月間トータルリターンが-1.17%となった。格付け別で見ると、(ハイイールド債に比べて概してデュレーションが長い)投資適格債はスプレッドが約0.095%縮小したものの、米国債の大幅下落を受けて月間市場リターンが-1.26%となり、ハイイールド債をアンダーパフォームした。ハイイールド債も下落し、約0.06%のスプレッド拡大を受けて月間市場リターンが-0.62%となった。

アジアの信用スプレッドは当初、米国債利回りの急上昇の影響を受けず、月の大半を通して横ばいで推移した。そうして概して底堅く推移した要因としては、安定的なファンダメンタルズや、新規発行が比較的少ない状況が続くなど良好な需給環境が挙げられる。格付け機関フィッチ・レーティングスが中国の財政リスクの高まりを理由に同国の発行体デフォルト格付け(IDR)を「A+」に据え置きつつも、見通しを「安定的」から「ネガティブ」へと引き下げたが、このニュースに対する市場の反応は比較的落ち着いたものとなった。中国不動産関連のクレジットものは、政策当局が追加景気刺激策を発表するとの観測が強まるなか、それが追い風となって好調に推移した。当月発表された中国の2024年第1四半期の実質GDP成長率は、市場予想を上回る前年同期比5.3%となり、前四半期の同5.2%から加速した。中国以外のアジア諸国に目を向けると、韓国、マレーシア、シンガポールの第1四半期のGDP成長率(速報値)がそれぞれ前年同期比3.4%、3.9%、2.7%となり、いずれも前四半期から加速した。インドネシアでは、ルピア安や同国中央銀行による利上げがセンチメントの重石となるなか、スプレッドが小幅に拡大した。また、香港不動産関連のクレジットものは、3月の好調なパフォーマンスを受けて利益確定売りの動きが広がり、反落した。4月末時点において、インドネシア、香港を除くすべての主要国のスプレッドが縮小した。

4月は起債活動が加速

4月の発行市場は、起債活動が加速した。投資適格債分野では、CK Hutchisonのディール(2トランシェで総額20億米ドル)を含め、計15件(総額67億米ドル)の新規発行があった。また、ハイイールド債分野の新規発行は計2件(総額11.5億米ドル)となった。

今後の見通し

アジアの信用ファンダメンタルズや需給は良好も、割高なバリュエーションを受けて慎重な姿勢が必要

アジアのクレジット市場は、ファンダメンタルズが引き続き下支え要因になっている。3月には、中国の全国人民代表大会(全人代)において2024年の経済成長率目標を「5%程度」に設定することが発表されたほか、多額の財政赤字と、緩和的な金融政策を継続する方針が示された。このことは、政策当局が厳しい環境を認識していることを示唆している。第1四半期のGDP成長率が市場予想を上回り、足もとでは購買担当者景気指数(PMI)も回復を示しているものの、不動産セクターの低迷が足かせとなっていることから、中国政府が掲げる成長率目標の達成は簡単ではないように見受けられる。一方、中国以外のアジア諸国では、輸出の伸びの回復が国内状況の低迷を相殺する可能性があることから、マクロ経済や企業信用のファンダメンタルズは底堅さを維持するとみられる。企業収益の伸びが鈍化し資金調達コストが徐々に上昇していることを受けて、非金融企業は負債比率やインタレスト・カバレッジ・レシオがともにやや悪化する可能性がある。しかし、投資適格企業を中心に大半の企業については、格付けを維持するための十分な余裕があるだろう。アジアの銀行システムは強固さを維持しており、安定した預金基盤や強靭な資本比率、および引当金計上前の収益性の好調さが、今後の信用コストの緩やかな上昇に対してバッファーとしての役割を果たすと考えられる。

需給面では、発行体がコストの割安な国内市場での資金調達を続けており、ハードカレンシー建て債券の純発行額が低水準にあることが、引き続きアジアのクレジット市場の大きな下支え要因になるとみている。ハードカレンシー建て新興国債券ファンドへの資金流入は依然として低調であるものの、魅力的な利回りを確保したい域内の機関投資家からの需要は引き続き旺盛だ。ただし、市場はここ1ヵ月の大幅な下落を経てもなお、これらの好材料を概ね織り込んだ状態にある。予想を上回る世界経済の悪化や域内諸国の政治面での不透明感、地政学的緊張など、一部のネガティブなリスク要因が顕在化した場合は、投資適格債を中心にアジアの信用スプレッドにある程度の拡大圧力がかかる可能性がある。

当資料は、日興アセットマネジメント(弊社)が市況環境などについてお伝えすること等を目的として作成した資料(英語)をベースに作成した日本語版であり、特定商品の勧誘資料ではなく、推奨等を意図するものでもありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社のファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。資料中において個別銘柄に言及する場合もありますが、これは当該銘柄の組入れを約束するものでも売買を推奨するものでもありません。当資料の情報は信頼できると判断した情報に基づき作成されていますが、情報の正確性・完全性について弊社が保証するものではありません。当資料に掲載されている数値、図表等は、特に断りのない限り当資料作成日現在のものです。また、当資料に示す意見は、特に断りのない限り当資料作成日現在の見解を示すものです。当資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。当資料中のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。なお、資料中の見解には、弊社のものではなく、著者の個人的なものも含まれていることがあり、予告なしに変更することもあります。