本稿は、2023年8月28日発行の英語レポート「Change as the only constant:investing in a world in transition」の日本語訳です。内容については英語による原本が日本語版に優先します。

グローバル株式チームが、浮上しつつあると考える主要トレンドに関して、①AI投資のテーマは依然として長期的に大きなポテンシャルをもたらしているか、②市場の牽引役はテクノロジー銘柄以外に他のセクターへも拡大するか、そして③今後2024年内に株式投資家が直面し得る主なリスクと課題は何か、という疑問に答える。

転換と変貌を遂げつつある世界において、まさに変わることのない唯一のものは変化である。しかし、変化は機会と脅威をともにもたらし得る。こうした変化に投資家としてどう対応するかが長期的な成功にとって極めて重要であることは明らかだ。

疑問①:AI投資のテーマは依然として長期的に大きなポテンシャルをもたらしているか

本当に大きな変化に直面すると、我々はあまり理性的でない反応を示しがちである。その変化が脅威とみなされるような場合、闘争・逃走反応が引き起こされ、変化に抵抗したり、変化が実現しないことを期待して無視したりする。リスクがあるのは明らかだが、AI(人工知能)がもたらす機会に抵抗しその発展を無視することは、投資家にとって危険であるように思われる。

ビル・ゲイツ氏の言葉を借りると、新しい技術の影響は2年単位で見ると過大評価されがちだが、10 年以上の期間で見ると大幅に過小評価される傾向にある。技術開発を長期的な流れでとらえれば、それがもたらす変化に圧倒されることはなく、過去のパターンから現在の状況、次に起こり得ること、勝者として大きな成功を収め得る企業に関するヒントを得られるかもしれない。

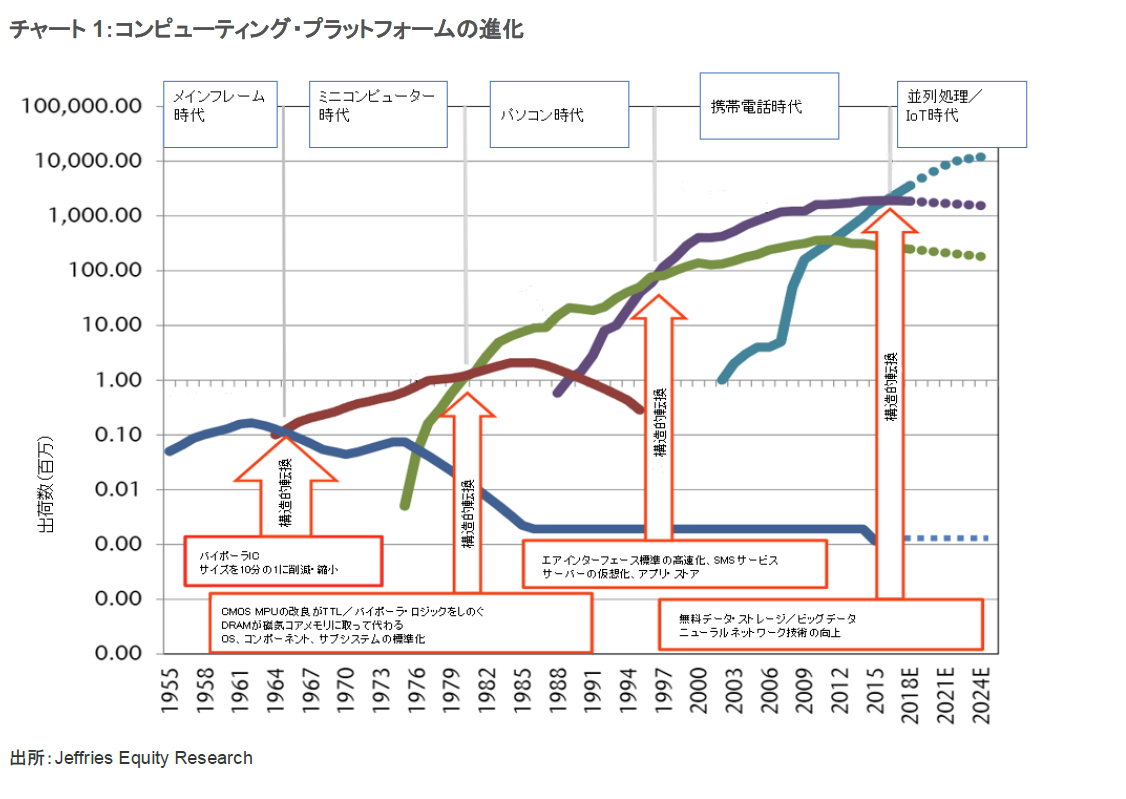

AIベースのコンピューティング・プラットフォームのインフラが急ピッチで開発されているなか、IT ハードウェアがAIを牽引役とする非常に強力なサイクルの真っただなかにあることは、今日の投資家にはかなり明白なはずだ。とは言え、「これはいつまで続くのか」、「我々はまたしても短期的な重要性を過大評価し、長期的な影響を過小評価しているのか」といった明白な疑問は残る。これを全体像のなかで捉えるには、過去60年ほどのあいだに様々なコンピューティング・プラットフォームが進化してきたことに鑑み、過去のハードウェア・サイクルとその特徴を考察してみるのが有用かもしれない。

上のチャート1は1950年代以降のコンピューティング・プラットフォームの進化を示したものだが、これを見るとわかるのは、各時代が10~15年ほど続き、サイクルを経るごとにネットワークに接続されるデバイスの数が10倍増加していることだ。その結果、テクノロジーはますます多くの産業に浸透し、日常生活で適用される場面も増えた。このチャートであまりはっきり示されていないのは、各時代において、通常ハードウェアのバリューチェーンの80%以上を獲得してきた企業が1、2社あったということだ。メインフレーム時代のIBM、ミニコンピューター時代のDEC、PC時代のMicrosoft/Intel、携帯電話時代のNokiaとその後のApple、そしてAIデータセンターを中核の推進力とする並列処理/モノのインターネット時代は、今のところNvidiaである。

おそらく現在は、インターネットがまだ構築中であった1990年代半ばに相当するような、AI関連インフラ構築の初期段階にあると考えるのが妥当だろう。ハードウェアのこの急速な成長段階は鈍化する可能性が高いが、以前のサイクルが何らかの指針になるとすれば、普及の道程はまだ先が長い。AIインフラ・ブームと固定およびモバイル・インターネット・インフラの成長とのあいだにある大きな違いの1つは、インターネットの展開を支える資金調達の大部分が、通信企業の負債と赤字であることが多いアーリーステージ(起業直後の段階)企業のIPO(新規株式公開)によって賄われていたのに対し、今日のAIインフラは、収益性の非常に高い大企業のキャッシュフローを用いて構築されていることだ。この要因だけで、今回のハードウェア・サイクルは以前のものよりも長く持続するかもしれない。

AIの応用や収益性の高い活用事例という点では、現在はインターネットが開発中であった1990年代半ばから後半にかけてと同じような状況にあるように見受けられる。当時は、ナビゲーション、エンターテインメント、Eコマース(電子商取引)がインターネットの主な用途になると予想していた。スマートフォンがマスマーケット(大量消費市場)に普及してネットワークのポテンシャルが十分に発揮され、Apple、Meta Platforms、Alphabet、Amazonなどの企業が繁栄するようになるまでには、さらに10年を要した。AIはまだこれから新しい産業に採用され、そこでの競争環境を一変させることになるかもしれない。創薬や車の自動運転、メディア・コンテンツ制作、ソフトウェアのコード作成はすべて、長期的にAI適用の主要分野となる可能性がある。しかし、決定的な予測を行うのは時期尚早である。

古典的なハイプ・サイクル(新技術への期待が過剰に高まり、やがて失望を招いてその後安定するまでのサイクル)のリスクが浮上しつつあるのは、かなり明確なようだ。収益性の高い活用事例がすぐにでも実現しなければ、インフラ・ブームは鈍化する可能性がある。1990年代後半から2000年代前半にかけてのケースでは明らかにそうなった。しかし、当時のインターネット・インフラは持続不可能な規模の債務によって崩壊し、そのツケは高額な3Gライセンスという形で支払われることになった。この時期、AppleはiTunes、そしてその後スマートフォンで通信のバリューチェーンに破壊的変化をもたらした。今回については、必要な資金は企業のキャッシュフローと収益で賄われており、鈍化はしてもすぐに崩壊するようなことはなさそうだ。

結論として、AIの影響は明らかに広範囲に及ぶとみられ、投資家が今後長期にわたって取り組んでいかなければならない材料となるだろう。

疑問2:市場の牽引役はテクノロジー銘柄以外に他のセクターへも拡大するか

市場の牽引役がテクノロジー銘柄以外に他のセクターへも拡大する可能性は、経済情勢、実質金利水準、そのセクターの企業収益、キャッシュフロー動向、投資家心理など、いくつかの要因に左右されると考える。

2024年はこれまでのところ、概して企業収益とキャッシュフローの予想の上方修正が市場の牽引材料となっている。AI関連の超大型株5銘柄、すなわちNvidia、Alphabet、Amazon、MetaおよびMicrosoftが市場のリターンのほぼすべてを占めている。しかし、エネルギー、銀行、保険などのバリュー株も好調なパフォーマンスを見せている一方で、生活必需品やヘルスケアなどのディフェンシブ・セクターは概ねアンダーパフォームしている。市場は、緩やかなディスインフレ環境に支えられた、いつまで続くか予測できないビジネス・サイクルの最中にあると想定しているようだ。これが公正な評価なのか、疑問視されるのは当然だろう。すべては辻褄が合うと言えるのだろうか。このような環境下で、我々はどのようにポートフォリオを構築すべきなのだろうか。

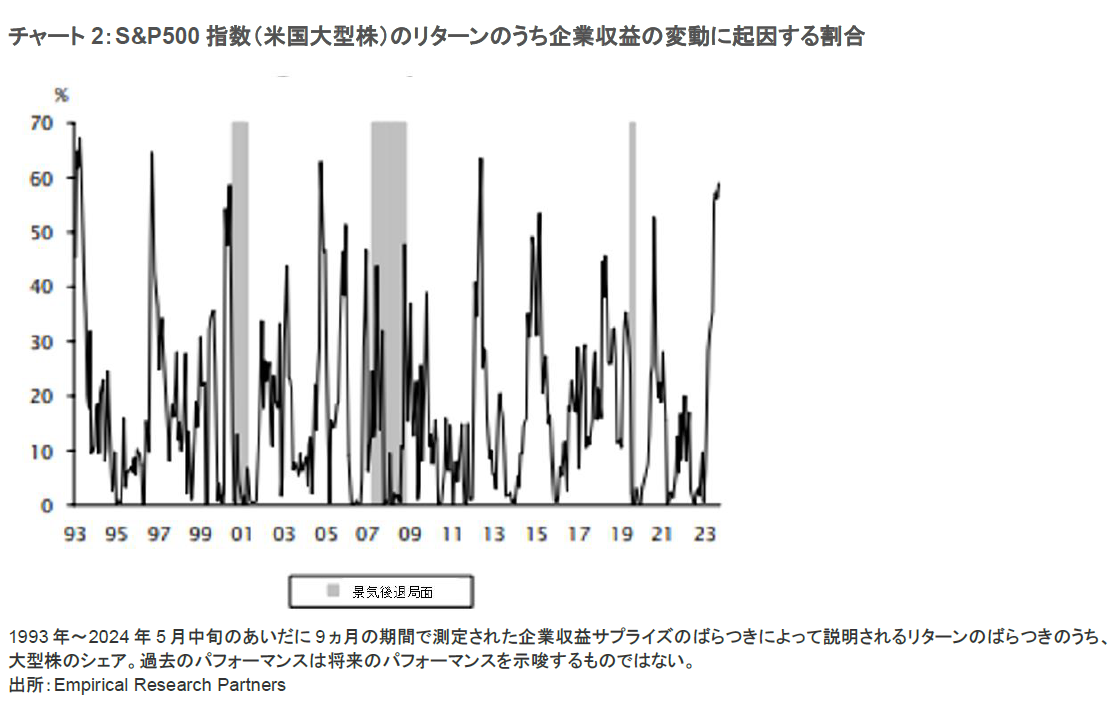

2024年はこれまでのところ、企業収益の変動が実質金利の変化よりも市場に大きな影響を及ぼしている(チャート2参照)。チャート2は、市場リターンのうち企業収益の変化で説明できる割合を示している。やや不吉なことに、1998年のアジア金融危機、2000年のドットコム・バブル崩壊、そしておそらくは2007年~2008年の世界金融危機や2012年の欧州債務危機など、大きな市場イベントの直前にはこの数値が同様に高くなる現象が見られた。

当然ながら、投資家が考えているのは、前述の市場イベントと同じような打撃をもたらすものが間近に迫っていて、現在の良好な基本シナリオを崩してしまうのではないかということだ。以下に挙げる各要因を検証すれば、何らかの結論を導き出せるかもしれない。

AIブームとテクノロジー株のバリュエーションが持続する可能性

疑問①の回答で述べた通り、AIデータセンターを中核とする次世代型グローバル・コンピューティング・プラットフォームの展開は、まだ比較的早期の段階にある。設備投資が概ねキャッシュフローと営業利益で賄われていることを考えると、当該支出がすぐに急停止する理由はなさそうだ。(インターネット・ブームの時の経験と同様に)収益性の高い応用案件がないことへの失望から、投資家心理が冷え込む可能性もあるが、これまでのところ、企業の収益およびキャッシュフローの改善は持続可能であるように見受けられ、その他多くの経済分野で生み出されているものよりもはるかに魅力的であることは間違いない。

ディスインフレのコンセンサスは適切か

新型コロナウイルスのパンデミック(世界的感染拡大)によって世界経済の足が止まってから、4年以上が経った。前例のない景気停滞と、景気回復を支えた驚異的規模の景気刺激策は、当時の状況が実に特異なものであったことを示していた。しかし、今もそうと言えるのだろうか。ニュー・ノーマルに近づきつつある兆候は明らかだ。米国の労働市場は、パンデミック中に迎えたベビーブーム世代の大量退職と、第2次世界大戦以来で最も逼迫した労働市場環境をもたらした低水準の移民動向を経て、均衡を取り戻しつつある。現在では、移民の純増回復と女性の労働参加率の上昇によって雇用市場に均衡がもたらされ、賃金インフレの鈍化につながっている。

労働市場環境の緩やかな冷え込みに加え、CPI(消費者物価指数)の住居費も上昇率が鈍化し始めている。住宅ローン金利の上昇を受けて、住宅を買い替えれば新たな住宅ローンの金利は払えないような水準になる可能性があることから、米国では住宅オーナーが買い替えを控えており、そのため市場では一戸建て住宅の供給が激減している。しかし、建設中のアパートの件数は今や1970年代以来の高水準にあり、空室率が正常化しつつあることから、CPIにおける住居費項目からの圧力は和らぎ続けるものとみられる。

雇用市場が比較的堅調であったことは、消費者の余剰貯蓄の減少を相殺するのにも貢献してきたが、この余剰貯蓄は今では底をつきかけている。米FRB(連邦準備制度理事会)が金融政策を急速に引き締めてきたにもかかわらず、消費者は概してそこそこ良好な状態を維持している。所得分布の最下層に属する消費者にとっては厳しい環境となってきたことは間違いないが、ここでも賃金の伸びは少なくとも生活必需品価格や負債返済コストの上昇ペースに追いついている。加えて、所得分布の上位20%に属する消費者(全消費支出の40%近くを占める)は、むしろ金利の上昇から恩恵を受けている。

他のセクターの見通しはどうか

当社の基本シナリオが示唆する通り、経済がソフトランディング(リセッションを回避した緩やかな景気減速)を遂げるのに伴い企業の収益力が加速し始めるというサイクルの真っただなかにあるとすれば、これらの機会について考えるにあたり、他のセクターの見通しと長期的な実質金利の水準を考慮する必要がある。

厳しい地政学的状況や貿易障壁、見込まれる米国債の大量供給を考慮すると、今後10年間の実質金利水準はこれまでの10年間よりも高くなると想定するのが賢明かもしれない。そうなるとすれば、信用の質が良好さを維持するとの前提で、景気循環性の強いバリュー・セクターの見通しはかなり明るいと言える。このシナリオでは、銀行や保険、資本財・サービスの一部、そしておそらくはエネルギーといったセクターの企業収益見通しが比較的好調となり得る。もともとバリュエーションが魅力的な水準にあることから、これらの業種の企業収益予想の上昇修正は株価上昇を伴いやすい。AIブームが鈍化しているなかでこのようなことが起これば、これらの業種が市場の牽引役となる可能性がある。

しかしディフェンシブ・セクターはどうだろうか

債券市場との相関性が歴史的に高いセクターは、2024年は配当利回りの優位性が損なわれたため、災難とも言える状況に見舞われてきた。生活必需品やヘルスケアなど、金利感応度が高いセクターのバリュエーションは、現在、リスク・リターンのバランスが非常に魅力的に見える水準に達している。しかし、これが実を結ぶには、成長という観点から市場に大きな混乱が生じ、経済がハードランディング(景気の急激な失速)に耐える必要がある。現在、そうなる可能性は低いと思われるが、地政学面で緊迫した状態にあることや重要な選挙のサイクルが進行中であることを考えると、より長期的には分散投資のメリットを過小評価すべきではないだろう。

疑問3:今後2024年内に株式投資家が直面し得る主なリスクと課題は何か

CPI上昇率の水準や経済成長の方向性、消費者および企業セクターの信用の質、住宅市場、米国債の供給、選挙、地政学的状況、あるいは株式市場のバブルそのものなど、投資家の不安や懸念は枚挙にいとまがない。それでも市場は上昇を続けている。今後は下落に向かうのだろうか、それとも緩やかな経済成長とインフレの減速という経済のスイートスポットがしばらく続くのだろうか。

どんな旅でもそうだが、目的地のメリットを本当に理解するためには、出発点についても理解する必要がある。短期的には考え得るシナリオが数えきれないほどあることを考えると、長期的な視点に立つことで、市場の方向性が多少なりともわかりやすくなり、より良い知見を得やすくなるとみられる。過去15年を特徴づけてきたのは、世界金融危機を受けて資金コストを低く抑えるために、より最近ではコロナ禍下の経済を下支えするために、財政・金融当局によって実施された前例のない景気刺激策である。資本コストは2021年、赤字グロース株のバブルにおいて最も低い水準に達したが、このバブルは資金コストの上昇とともに見事に崩壊した。

今後の15年間に過去15年間と同じことが繰り返される可能性は低いと思われ、投資家の最大の関心事は実質金利の方向性に移るだろう。当社の考えるところ、我々は今や、世界金融危機後に見られた異常な低水準よりも高い資本コストが持続し得る状況に直面している。これには、急拡大した財政赤字を賄うために迫りつつある国債の大量供給、地政学的状況が貿易制限にもたらす影響、エネルギー転換がインフレに及ぼす波及的影響など、多くの要因が寄与している。

今後10年程度において実質金利が実際に上昇するとすれば、これは銘柄選びに影響を与えるだろう。投資家にとって、10年後の潜在的利益よりも目先の利益の方が価値が高くなるからだ。AIテーマに関連する銘柄のパフォーマンスが好調なのは、これが理由かもしれない。そういった銘柄群は収益やキャッシュフローも急拡大しており、2035年以降に期待される収益が希望に過ぎず市場に劣後し続けている金利感応度の高いグロース株とは、際立った対照をなしている。

とは言え、投資ホライズンが10年以上の投資家にとって最大のリスクはおそらく、十分に分散されたグローバル株式ポートフォリオが提供し得る機会を逃してしまうことだろう。ある賢明な投資家がかつて言ったように、「市場で時間をかけて長期投資を行うことは、市場タイミングを計るよりもはるかに重要」である。今日、この言葉の真実味はかつてないほど高い。コンピューティング・プラットフォームの継続的進化によって、生産性は今にもさらなる飛躍を遂げようとしており、人類史上最も差し迫った課題である気候変動に取り組む準備は整っている。株式投資家は歴史を通じて、長期的な視点、そして人類は逆境に打ち勝つことができるという楽観的な見通しを維持することから恩恵を受けてきた。今回も再びそのようなケースになるかもしれず、つまり、分散されたグローバル株式ポートフォリオを通じて最高クオリティの収益ストリームへのエクスポージャーを持とうとしないことは、最大のリスクとなるかもしれない。すでに述べた通り、当社としてはこのような問題でお役に立てる専門家を自負している。

個別銘柄への言及は例示のみを目的としており、当該戦略で運用するポートフォリオでの保有継続を保証するものではなく、また売買を推奨するものでもありません。

当資料は、日興アセットマネジメント(弊社)が市況環境などについてお伝えすること等を目的として作成した資料(英語)をベースに作成した日本語版であり、特定商品の勧誘資料ではなく、推奨等を意図するものでもありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社のファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。資料中において個別銘柄に言及する場合もありますが、これは当該銘柄の組入れを約束するものでも売買を推奨するものでもありません。当資料の情報は信頼できると判断した情報に基づき作成されていますが、情報の正確性・完全性について弊社が保証するものではありません。当資料に掲載されている数値、図表等は、特に断りのない限り当資料作成日現在のものです。また、当資料に示す意見は、特に断りのない限り当資料作成日現在の見解を示すものです。当資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。当資料中のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。なお、資料中の見解には、弊社のものではなく、著者の個人的なものも含まれていることがあり、予告なしに変更することもあります。