本稿は2024年11月22日発行の英語レポート「On the ground in Asia」の日本語訳です。内容については英語による原本が日本語版に優先します。

アジアのクレジット市場は、ファンダメンタルズが引き続き下支え要因に

サマリー

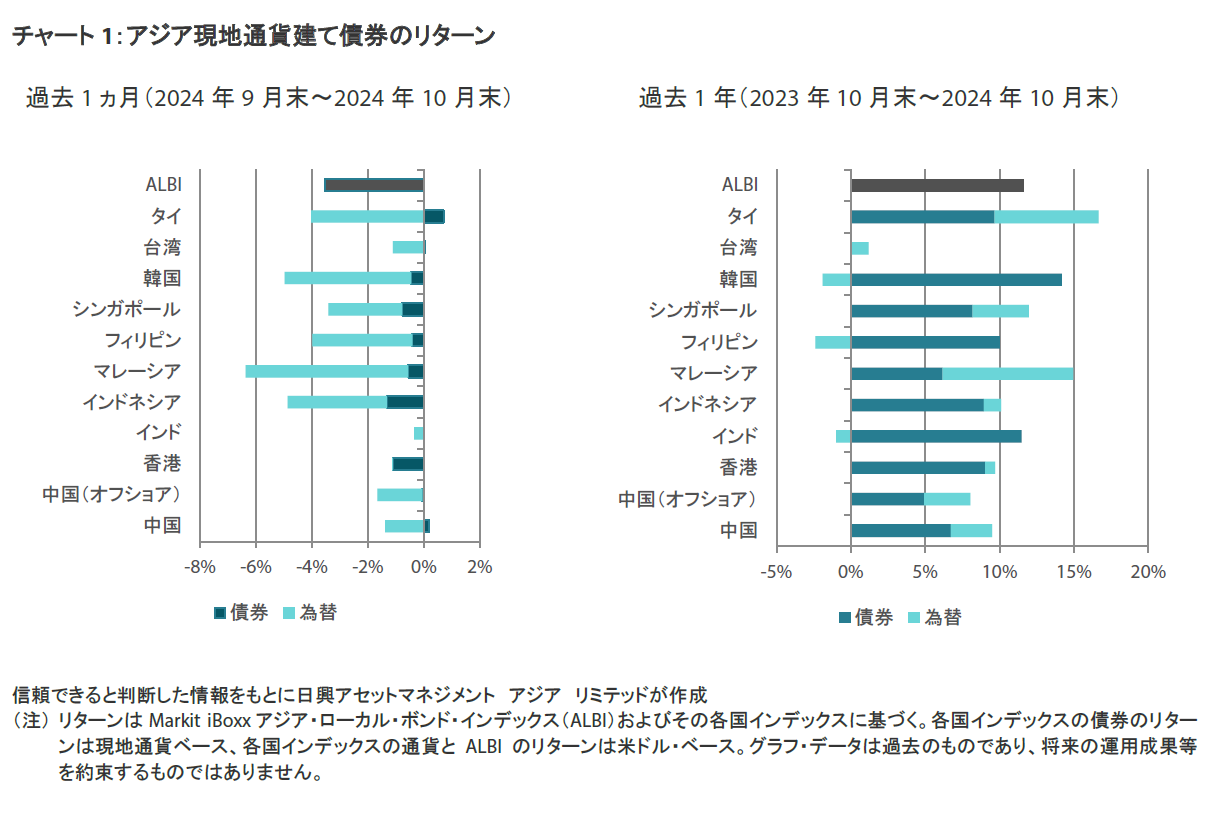

- 当月の米国債は大きな売り圧力に晒された。米国経済の堅調さを明確に示すデータ、複数の米FRB(連邦準備制度理事会)高官によるタカ派的な発言の強まり、米国大統領選挙におけるトランプ候補の再選観測が逆風となった。月末の利回り水準は、2年物の指標銘柄で前月末比0.53%上昇の4.17%、10年物の指標銘柄で同0.50%上昇の4.29%となった。

- アジア諸国の中央銀行は、政策金利判断にばらつきがみられた。韓国、タイ、フィリピンの中央銀行が利下げを行う一方、インドやインドネシアの中央銀行は金融政策の現状維持を決定した。当月はアジア地域のインフレ圧力が概ね和らいだ。中国、シンガポール、マレーシアでは第3四半期のGDP成長率が発表された。

- 米国の財政赤字懸念や、トランプ大統領就任後に米国政府が貿易相手国への関税を引き上げる可能性を考慮し、当面はデュレーションリスクへのエクスポージャー全体を引き下げることが賢明とみている。アジアのなかでは、タイの金利に対してより慎重な見方をしている。タイの中央銀行がさらなる金融緩和には動かないとみているからである。また、タイ国債は米国債の変動の影響を特に受けやすいようにも見受けられる。

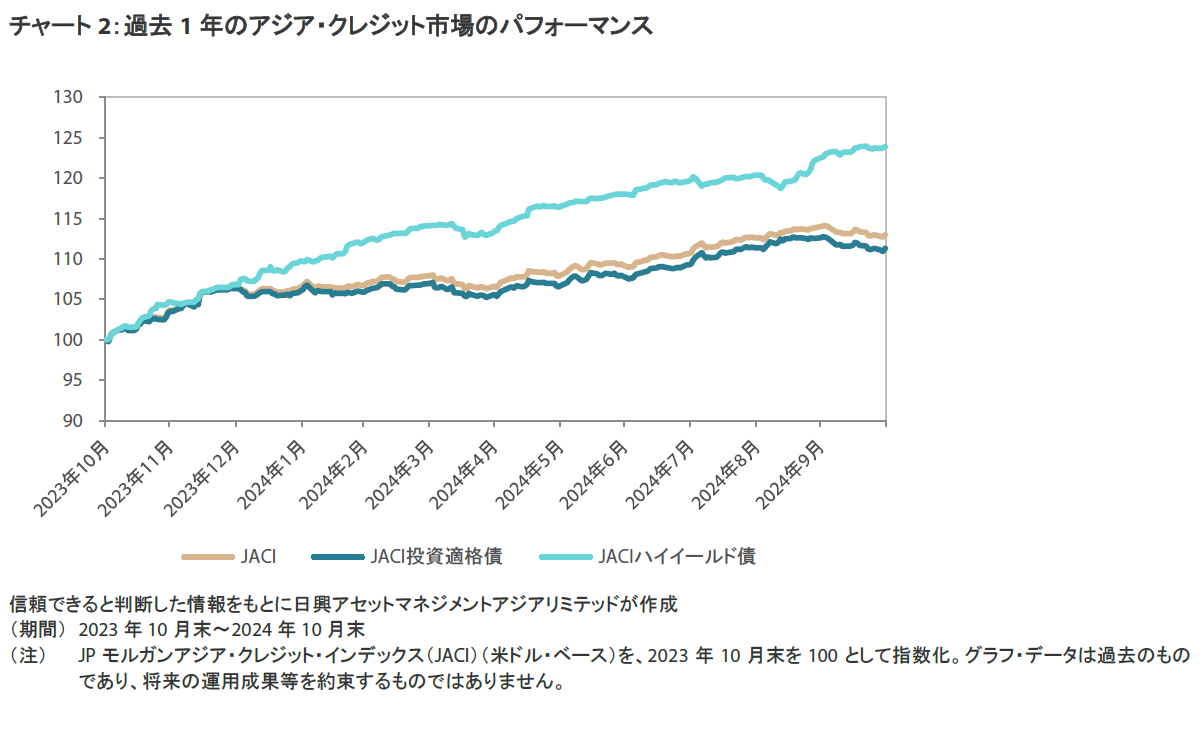

- 10月のアジアのクレジット市場は、信用スプレッドが縮小したものの米国債利回りが大幅に上昇するなか、月間リターンが-0.99%となった。格付け別では、投資適格債はスプレッドが0.19%縮小したものの月間市場リターンが-1.34%となり、前月に続いてハイイールド債をアンダーパフォームした。ハイイールド債はスプレッドが約0.41%縮小して月間市場リターンが1.06%となった。

- アジアのクレジット市場は、ファンダメンタルズが引き続き下支え要因になっている。中国では、当局がようやく金融・財政・不動産分野を網羅したより大規模で協調的な景気刺激策を発表した。中国政府による施策を受けて、市場センチメントが少なくともある程度安定化すると期待される。しかし、中国の不動産セクターや実体経済全般に対して持続可能で大きな影響を及ぼすかどうかについてはまだわからない。また、中国以外のアジア諸国では、マクロ経済や企業信用のファンダメンタルズは底堅さを維持するとみている。

アジア諸国の金利と通貨

市場環境

10月の米国債市場は下落

当月は、米国経済の堅調さを明確に示すデータ、複数の米FRB高官によるタカ派的な発言の強まり、米国大統領選挙におけるトランプ候補の再選観測が逆風となり、米国債市場が大幅に下落した。米国では、9月の非農業部門雇用者数が前年同月比25.4万人増となり、市場予想の同15万人増を大幅に上回ったほか、7月および8月の実績値が合計7.2万人上方修正された。米国のコアCPI(消費者物価指数)も市場予想を上回る結果となり、最近では米国経済の直面するインフレ圧力が和らいできていた様子だったが、その進展が一服していることを示唆した。

9月に開催された米FOMC(連邦公開市場委員会)会合の議事録を見ると、FRBによる利下げ幅をめぐって意見が分かれていたことが明らかとなった。FRBは9月に0.50%の利下げを実施したが、議事録によると、一部の高官はより小幅な0.25%の利下げを支持していた。また、選挙前の支持率調査においてトランプ候補が主要激戦州でわずかに優勢であることが示されると、トランプ候補の提案する政策ミックスによりインフレ圧力が強まりかねないとの見方が市場で広がり、米国債利回りは一段と上昇した。月末の利回り水準は、2年物の指標銘柄で前月末比0.53%上昇の4.17%、10年物の指標銘柄で同0.50%上昇の4.29%となった。

韓国、タイ、フィリピンの中央銀行は政策金利を引き下げ

アジア域内では、中央銀行の金融政策判断にばらつきがみられた。タイ、フィリピン、韓国の中央銀行はそれぞれ政策金利を0.25%引き下げた。一方、インドとインドネシアの中央銀行は金利を据え置いた。シンガポールでは、MAS(シンガポール金融通貨庁)が外国為替政策の現状維持を決定した。

タイの中央銀行の金融政策委員会は、賛成5票、反対2票で政策金利の引き下げを決定した(2名の委員は金利の据え置きを支持していた)。同中銀のセタプット・スティワルトナルエプット総裁は、今回の利下げは長期的な金融緩和サイクルの開始ではなく、金融政策の「再調整」とみなされるべきとの見方を示した。

フィリピンの中央銀行は、金融緩和を継続し、政策金利を0.25%引き下げて6.00%とした。また、同中銀は2024年のリスク調整後インフレ率予想を従来の前年比3.3%から同3.1%へと下方修正した。エリ・レモロナ総裁は、インフレ見通しの下方修正を受けて12月に0.25%の追加利下げが行われる可能性があると示唆した。

韓国の中央銀行の李総裁は、今回の利下げは全会一致の決定ではなく、金融通貨委員会のうち1名の委員は政策金利の変更に反対したと述べた。また、さらなる利下げを行う見込みであるものの、当面はその可能性は薄いとした。

アジア域内の複数の中央銀行が金融緩和を選択するなか、インドネシアの中央銀行は政策金利を6%に据え置いた。同中銀のペリー・ワルジヨ総裁は、当面はインドネシアルピアの安定化に注力すると強調した。一方、追加利下げに動く選択肢も引き続きあり、そのタイミングや引き下げ幅を慎重に見極めていくとした。

インドの中央銀行も政策金利を据え置く一方、金融政策のスタンスを「緩和の巻き戻し」から中立へと転換し、追加金融緩和を示唆した。同中銀のシャクティカンタ・ダス総裁は、引き続きインフレ率を目標水準に誘導するとともに経済成長を下支えしていくことに注力していると強調した。

シンガポールでは、MASがシンガポールドル名目実効為替レート(SドルNEER)の政策バンドの実勢上昇率を維持し、政策バンドの幅と中央値も据え置くことを決定した。さらに、MASは2024年のコアインフレ率予想のレンジを従来の平均2.5~3.5%から同2.5~3%へと縮小した。また、景気は勢いを増しており、今後も着実な景気拡大が続くと予想され、2025年の経済成長率は潜在成長率に近い水準で推移し続けるとの見通しを示した。

9月もインフレが引き続き鈍化

9月はアジア地域のインフレ圧力が概ね鈍化した。シンガポールの総合CPI上昇率は前年同月比2.0%となり、8月の同2.2%から減速した。コアインフレ率が上昇したものの、それ以上に民間輸送費が一段と下落したことが要因となった。

インドネシアのCPI上昇率は、食品や燃料価格の上昇鈍化などを受けて前年同月比1.84%へと減速し、2021年11月以来の低水準となった。フィリピンの総合CPI上昇率は前年同月比1.9%となり、2020年5月以来の低水準となった。その主な要因として、食品および食品以外の物価上昇ペースがともに鈍化したことが挙げられる。これで年初来のインフレ率は平均3.4%となり、政府の目標レンジである2~4%の範囲内に十分に収まっている。コアインフレ率も前年同月比2.4%と、前月の同2.6%から減速した。

マレーシアのCPI上昇率は前年同月比1.8%となり、前月の同1.9%から小幅に減速した。対照的に、タイの総合CPI上昇率は前年同月比0.61%となり、前月の同0.35%から加速した。同国の商務省は、CPI上昇率加速の要因としてディーゼル燃料や野菜価格の上昇を挙げた。

中国、シンガポール、マレーシアは第3四半期の経済成長率を発表

中国の第3四半期のGDP成長率は前年同期比4.6%となり、前四半期の同4.7%を小幅に下回った。2024年1~9月の経済成長率は前年同期比4.8%となり、政府の掲げる通年の成長率目標である「5%前後」に近づきつつある。

シンガポールでは、第3四半期の経済成長率(速報値)が前年同期比4.1%となり、前四半期の同2.9%から改善するとともに市場予想の同3.8%を上回った。製造業の好調が成長加速の主な牽引役となった。

同様に、マレーシアの第3四半期のGDP成長率はサービス業の堅調な伸びに支えられて市場予想を上回った。第3四半期の成長率は前年同期比5.3%となり、前四半期の同5.9%に続いて好調に推移した。

今後の見通し

当面はデュレーションリスクへのエクスポージャー全体を引き下げ

米国市場においては、共和党が選挙で圧勝したこと受けて、米国の財政赤字状況をめぐる懸念が強まっている。米国政府が貿易相手国からの輸入品に対する関税を引き上げる可能性があることも懸念されている。そうした懸念材料を踏まえ、当面はデュレーションリスクへのエクスポージャー全体を引き下げることが賢明とみている。

アジア地域では、タイの金利に対してより慎重なスタンスをとっている。タイの中央銀行が10月の利下げに続いてさらなる金融緩和に動くとはみていないからである。タイの国債は利回りが相対的に低く、歴史的に米国債との相関性が高いことから、米国債の変動の影響を特に受けやすいように見受けられる。

インドネシアでは、財政健全化に手腕を発揮してきた実績のあるスリ・ムルヤニ・インドラワティ財務相の再任は、同国国債の中期的な見通しにとって明るい材料となっている。一方で、当面は警戒姿勢を維持しており、インドネシアの債券へのデュレーション・エクスポージャーについて慎重な見方を強めている。

アジアのクレジット市場

市場環境

アジアのクレジット市場は米国債利回りの急上昇が重石に

10月のアジアのクレジット市場は、信用スプレッドが縮小したものの米国債利回りが大幅に上昇したことを受けて、月間リターンが-0.99%となった。米国債利回りの上昇を受けて、投資適格債がハイイールド債をアンダーパフォームした。投資適格債はスプレッドが約0.19%縮小したものの月間市場リターンが-1.34%となった。ハイイールド債はスプレッドが約0.41%縮小して月間市場リターンが1.06%となった。

月の前半は、中国で国慶節の大型連休があり、市場の流動性が低下するなか、アジアの信用スプレッドは比較的狭いレンジ内で推移した。一方で、中国政府が9月下旬に発表した景気刺激策が追い風となり、香港市場に上場する中国株式が堅調に推移したことを受けて、ハイイールド債を中心に中国の信用スプレッドは一段と縮小した。その後、中国の政策当局による発表が冴えない内容となったことが嫌気され、それまでのスプレッドの縮小分が一部巻き戻された。注目すべき点として、中国の国家発展改革委員会の高官は、すでに打ち出している方針を繰り返し述べたものの、新たな大型景気対策を導入することはなかった。中国の藍仏安財務相は複数の追加財政出動を発表したが、その財政出動パッケージの規模に関する詳細は明らかにせず、市場の失望を招いた。現在、投資家のあいだでは、11月に開催される中国共産党の全国人民代表大会常務委員会で詳細が明らかにされることが期待されている。

月の後半には、米国債利回りの上昇に伴いオールイン利回りが上昇したことで投資妙味が高まり、投資家のリスク選好姿勢が強まるなか、信用スプレッドは再び縮小した。中国をめぐるセンチメントも、発表された9月の経済活動指標が景気の安定化を示唆する内容となったことが追い風となり、やや落ち着きを取り戻した。中国の第3四半期の経済成長率は前年同期比4.6%と若干減速したものの、2024年1~9月の経済成長率は前年同期比4.8%に達した。月末にかけては、中国の主要都市における住宅販売の回復を受けて、ポジティブな市場センチメントが一段と強まった。月末時点においてアジアの主要国・地域すべてでスプレッドが縮小した。

フロンティア市場では、スリランカ政府が国債保有者と債務再編合意に達したとのニュースが好感され、同国のクレジット市場が上昇したほか、格付け会社スタンダード&プアーズがソブリン格付けを引き上げたモンゴルのクレジット市場も大幅に上昇した。

10月の発行市場は起債活動が鈍化

9月の活発な起債活動を経て、10月は新発債供給が鈍化し、総発行額は139億5,000万米ドルへと減少した。投資適格債分野では、Standard Chartered PLCのディール(総額15億米ドル)、韓国開発銀行のディール(総額10億米ドル)、Citic Securities Internationalのディール(2トランシェで総額10億米ドル)など、計23件(総額121億米ドル)の新規発行があった。一方、ハイイールド債分野の新規発行は計5件(総額18.5億米ドル)となった。

今後の見通し

堅固なファンダメンタルズと引き続き良好な需給動向が信用スプレッドを下支え

アジアのクレジット市場は、ファンダメンタルズが引き続き下支え要因になっている。中国では、政策当局がようやく金融・財政・不動産分野を網羅したより実質的で協調的な景気刺激策を発表した。この政策パッケージは、不動産セクターや実体経済全般に対して持続可能で大きな影響を及ぼすかどうかについてはまだわからないが、少なくとも市場センチメントをある程度安定化させるとみている。

また、中国以外のアジア諸国ではマクロ経済や企業の信用ファンダメンタルズは底堅さを維持するとみられるものの、世界経済が一時的な減速局面を迎える可能性があることから、今年前半の良好な水準よりは悪化することが見込まれる。FRBによる金融緩和サイクルは、アジア諸国の中央銀行が金融政策を緩和する柔軟性を高め、それによって内需の拡大が促されるとみられる。幾つかのセクターを除き、アジアの投資適格企業や銀行の大半は低迷局面に入りながらも財務基盤が強固で、格付けを維持するための十分な余裕があるとみられている。

こうした堅調なファンダメンタルズに加えて、需給動向も引き続き良好であることから、リスクが高まる場合でもスプレッドの拡大は抑えられるだろう。これらのリスクには、地政学的緊張や貿易摩擦、米国の政権交代をめぐる懸念などが含まれる。アジアのマクロ経済や信用環境の見通しにおける最大のリスク要因は、米国や世界が深刻な景気後退に陥るリスクだが、これは当社の基本シナリオではない。市場の健全な調整は、超過収益やトータルリターンの両観点から、アジア・クレジット市場へのより良好な投資機会をもたらすことになると引き続きみている。

当資料は、日興アセットマネジメント(弊社)が市況環境などについてお伝えすること等を目的として作成した資料(英語)をベースに作成した日本語版であり、特定商品の勧誘資料ではなく、推奨等を意図するものでもありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社のファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。資料中において個別銘柄に言及する場合もありますが、これは当該銘柄の組入れを約束するものでも売買を推奨するものでもありません。当資料の情報は信頼できると判断した情報に基づき作成されていますが、情報の正確性・完全性について弊社が保証するものではありません。当資料に掲載されている数値、図表等は、特に断りのない限り当資料作成日現在のものです。また、当資料に示す意見は、特に断りのない限り当資料作成日現在の見解を示すものです。当資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。当資料中のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。なお、資料中の見解には、弊社のものではなく、著者の個人的なものも含まれていることがあり、予告なしに変更することもあります。