当レポートは、英語による2024年10月4日発行の英語レポート「Global Investment Committee’s outlook」の日本語訳です。内容については英語による原本が日本語版に優先します。

9月26日にグローバル投資委員会(GIC)を開催した時点で、米国の経済成長は底堅くも幾分鈍化するという第2四半期での当委員会の見通しは現実のものとなっていた。しかし、米国のEPS(1株当たり利益)成長率については、(堅調ながらも鈍化するというGDP成長率の見通しに沿った)当委員会の予想は市場予想に比べて若干保守的なままであった。今後については、経済成長(上振れ・下振れ両方向)とインフレ(上振れ)のリスク・シナリオの発生確率がともに第2四半期のガイダンスよりも高まったと考える。とはいえ、当委員会の当面のコア・シナリオに変わりはなく、物価上昇が緩やかに減速するとともに米国では鈍化しながらもプラスの経済成長が続くとみている。

当委員会の主要な結論は以下の通り:

- 米国経済はインフレの減速を伴いながら緩やかに成長するとの見方を維持する。しかし、インフレについては世界的に上振れ方向のテールリスクが高まっているとみており、インフレに強い資産でリスク・ポートフォリオを分散すべきと考える。ポートフォリオの分散手段としては、引き続き金を有望視している。

- (米国株式やグローバル株式に比べて)バリュエーションが相対的に割安であること、複数のシグナルが日本の構造的回復を示していることから、日本株を有望視する。日本株のなかでは、米国市場の調整局面で下値抵抗力を発揮しやすい内需関連株の選好を強める。

- 市場が米FRB(連邦準備制度理事会)の金融緩和をすでに前倒しで織り込んでいること、米国のイールドカーブの長期債ゾーンにインフレや財政のリスクが十分に織り込まれていないことから、米国の長期債の上値は限定的とみる。米国では債券と株式が正相関となっているため、債券はもはや下方リスクに対して十分な分散効果を発揮していない。さらに、グローバル債券市場では、金利政策の方向性が異なっているにもかかわらず、多くの国々のあいだで正相関が続いている。当委員会では長期債に対して慎重な見方をしている。

2024年第3四半期の振り返り:株式と債券における「大きな乖離」

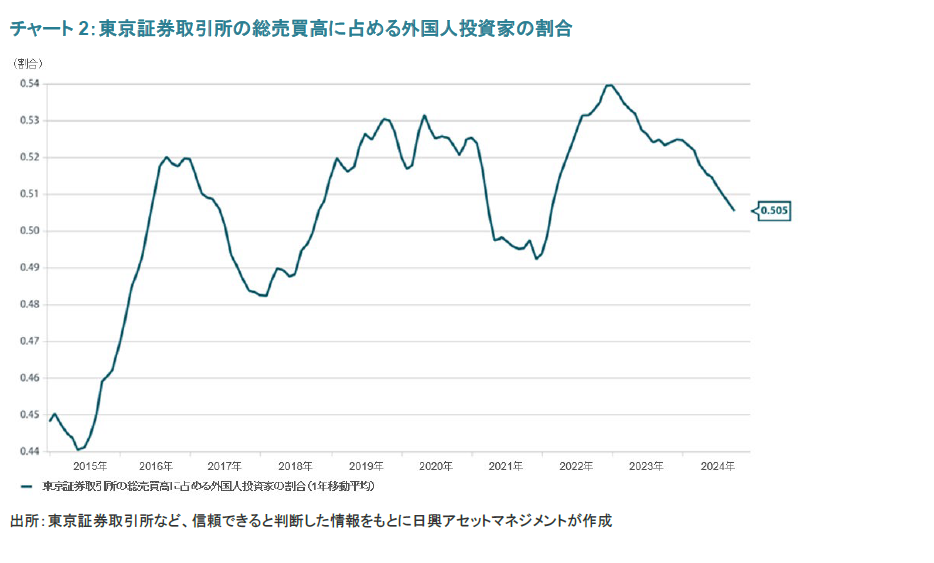

第3四半期には、市場はいくつかの要因により方向転換した。7月に日銀が予想外の利上げ(翌日物金利を0.25%に引き上げ)を実施したのに続き、米国の非農業部門就業者数の下振れを受けてFRBの利下げが近いとの憶測が広がった。その結果、投機筋による円ベースの「キャリー・トレード」の巻き戻しが起こり、米ドルが対円で急落するとともに、短期スタンスの海外投資家が借り入れた円の投資先としていた日本株が予想外のボラティリティの高まりに見舞われた。日本株市場はこのボラティリティからすぐに回復したが、ドル円は160円超の高水準から決定的に調整した模様である。日本株の下落に際し、国内投資家はナンピン買いの好機と捉え、日本企業は多額のキャッシュ残高を活かし安値で自社株買いを実施した。国内株式の投資配分が目減りした機関投資家はポートフォリオのリバランスで積み増しを行い、一方で個人投資家は投機的な売りに動じることなく新NISA(少額投資非課税制度)の下で税制優遇措置を活用し続けた。当時、当委員会は臨時GICを開催し、主にボラティリティの高まりを考慮してガイダンスを変更した。ボラティリティには高まる時期が集中する傾向があり、市場が新たなボラティリティ局面に入ろうとしている可能性があるとの認識から、米国のGDP成長率とFRBの金融政策について下振れリスクを考慮しガイダンス・レンジを拡大した。また、日本株について、既存の企業収益のガイダンス・レンジに加えバリュエーション(PER)のガイダンス・レンジを新たに設定した。

一方、9月26日のGICの前には、9月19日のFOMC(連邦公開市場委員会)で0.50%と予想を上回る幅での利下げが実施されたことを受けて、債券市場が米国での連続大幅利下げの織り込みに走ったのに続き、中国から予想外の景気刺激策のニュースが市場にもたらされた。年内における0.50%の利下げをすでに複数回分織り込んでいたため、9月19日のFRBの動きにはほとんど無反応の株式市場だったが、その後は、債券市場が低調なマクロ経済シナリオを織り込むなかでも、新高値を更新した。

一方、第3四半期の終わりにかけて日本株市場とドル円相場に影響を与えたのは、日本の与党である自由民主党が新党首(つまり後に指名される首相)にアベノミクス継承者を選出するのではとの思惑であった。しかし、9月27日に行われた党首選は市場を失望させる結果となり、日銀が利上げサイクルを終了または無期限延期することになるとの期待は後退した。自民党が新しい党首および首相に選出した石破茂氏は、その後、衆議院を解散し10月27日に総選挙を行うと発表した。しかし、現在の状況は、インフレ率がなかなかプラスに転じなかったアベノミクス初期の頃とは大きく異なっている。第3四半期には、日本企業の第2四半期の収益が一貫して好調を維持したことが確認されただけでなく、実質賃金が前年同月比でプラスに転じたことを背景に消費需要拡大の兆しが見え始めた。

グローバル・マクロ経済:経済成長へのリスクが続く一方、インフレは表面上第2四半期に比べて減速

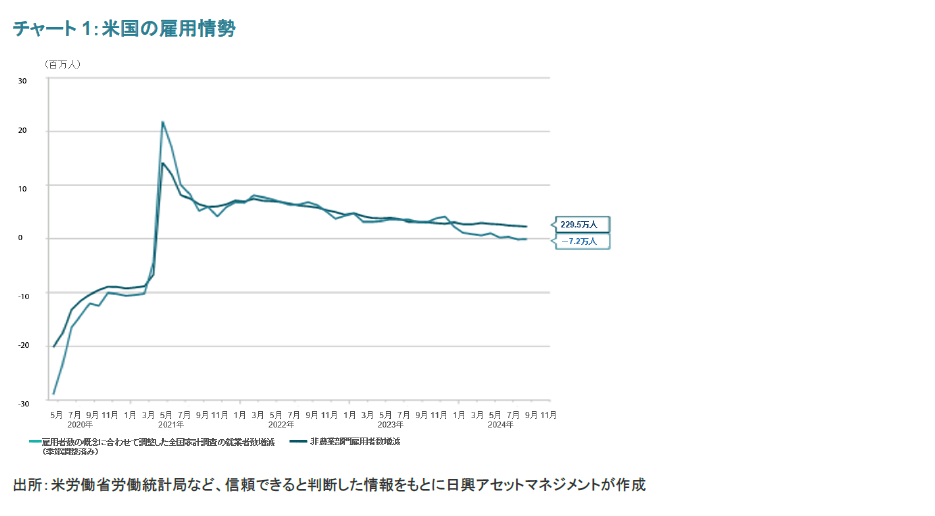

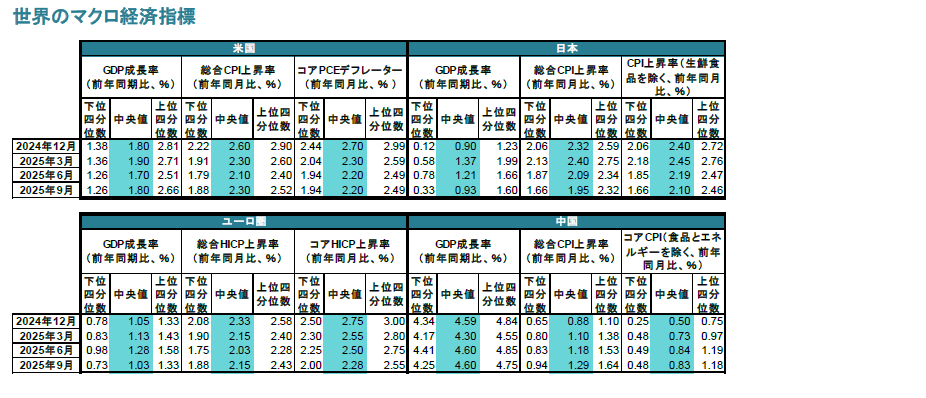

米国:マクロ経済の観点からは、経済指標は軟化しているものの、米国にリセッション(景気後退)が迫っていると織り込むべき明確な理由が十分にはない。当委員会では、2025年9月までの1年間における米国のGDP成長率について、前年同期比で2%を割り込むものの1.5%超の水準は維持すると予想している。米国の消費は雇用市場の軟化にもかかわらず底堅く推移しており、特に高所得世帯の消費は米国株式の上昇による「富の効果」に支えられている。米国の非農業部門就業者数は、2024年序盤に比べればかなり鈍化しているとはいえ、前年同月比で200万人を超える増加を続けており(レポート「FRB利下げが物語る現在の金融情勢」を参照)、これは米国がリセッションに陥る直前に見られる典型的な雇用増加ペースよりも強い。とはいえ、家計調査(失業率算出の元データで、前年同月比の雇用者数増減数がすでに減少に転じていることを示している)と事業所調査(非農業部門就業者数集計の元データ)とのあいだでズレが拡大していることもあり、失業率はリセッションの先行指標とされやすいサーム・ルール(失業率の直近3ヵ月の平均値が過去12ヵ月の最低値を0.5ポイント上回るとリセッションに陥る確率が高くなるという経験則)に当てはまる水準になっている。

このズレの一因となっているのは、(雇用情勢と投資収入がともに追い風となっている)所得が高めの世帯と(家計調査に占める割合が事業所調査よりも高い)所得が低めの世帯のあいだで状況が異なっていることだ。一方、インフレは緩やかな減速基調を維持するとみられるが、米国コアPCE(個人消費支出)デフレーターの当委員会見通しの中央値では、2025年9月までの1年にわたって前年同月比2%を上回る推移を見込んでいる。なお、米国のインフレに対する当委員会各メンバーの予想は第2四半期に比べるとばらついておらず、総合・コアともに徐々に落ち着いていくとの見方で概ね一致している。とはいえ、何人かのメンバーはインフレのテールリスクの高まりを指摘しており、メンバーが指摘したリスクの多くは見通し期間の1年を超えて続く可能性がある。

マクロvs先行指標としての金融市場:当委員会では、金融市場、特に株式と債券に織り込まれているシナリオの「大きな乖離」を注視している。積極的利下げの循環論法によりかつてないほど高い株式バリュエーションを正当化できるとは納得しておらず、FRBからのメッセージを考えると特にそう言える。FOMCは9月に「大幅な」利下げが実施されるとの市場の期待に応じたが、パウエルFRB議長は、経済状況が明確な悪化を見せていないなかでこの利下げ幅を金融緩和の「新たなペース」と想定することに対し、警告を発し続けている。一方、(債券市場が示唆しているように)経済状況が悪化した場合は、株式市場に織り込まれている楽観的なシナリオは実現しないのではないかと考えている。

日本:8月に金融市場が不安定化したものの、日本のGDPは潜在成長率(日銀の推定によると0.6%程度)を上回る拡大を続ける軌道にある模様だ。それでも、GICメンバーの予想の中央値では、米国など輸出先の国々で経済成長率が(プラスにとどまりながらも)鈍化することもあり、日本のGDP成長率を第2四半期よりも保守的に見積もっている(もはや前年同期比2%を超えるとはみていない)。一方、緩やかな円高によって輸入物価インフレが和らぐため、総合CPI(消費者物価)上昇率は早ければ2025年第3四半期にも2%を下回ると予想されるが、食品を除いたインフレについては、当委員会メンバーの予想の中央値では2025年9月期までの1年を通じて2%超にとどまるとみている。

ユーロ圏:当委員会メンバーの予想の中央値では、ユーロ圏のGDP成長率は前年同期比1%を上回り、2025年9月までの1年を通じてその水準にとどまるとみているが、総合・コアの両インフレもECB(欧州中央銀行)の中期目標である2%を根強く上回り続ける可能性が高い。ただし、当面のインフレ上振れリスクについては、委員会メンバーのHICP(ユーロ圏消費者物価指数)上昇率予想において総合・コアともに大きな上方のばらつきが見られた第2四半期に比べると、幾分下方修正されている。

中国:中国が最近実施した財政・金融面での景気刺激策がなければ、当委員会では同国のGDP成長率見通しを引き下げていただろう。現在は4%台後半の成長が依然続く(ただし5%は下回る)と予想しており、景気刺激策が織り込まれていなかった第3四半期初めに比べ、FRBと中国人民銀行の動きを受けて成長見通しが変化した。第3四半期の初めには、同国の経済成長源は海外になると考えられていたが、今では国内景気の回復に注目が移っている。一方、以前は中国人民銀行と政府のあいだでもっと区分けされていた感のある当局の発言は、今では当局間の協調強化と緊迫感共有を示している。当局の狙いは、単に住宅市場の落ち込みを食い止めることにとどまらず、内需拡大を刺激することに焦点を当てている。

当委員会が注目しているのは、今回の中国の景気刺激策が、経済規模が現在の3分の1であった2009年に実施された刺激策(4兆元)の半分程度(債務を資金源とする2兆元の財政出動)ではあるものの、市場が政策緩和に特に敏感になっている時期に実施されたことだ。同国のGDP成長率は、特に当面、つまり2024年第4四半期と2025年第1四半期においては、(政府目標の5%に対し)4%近辺で低迷する可能性が低くなった。かつては「福利主義」とみなされるような政策を避けてきた中国政府だったが、今回の景気刺激策には政府発行の商品券も含まれており、国内経済が低迷するなか、同国が社会不安の抑制を優先していることを明確に示している。それでも、総合CPI上昇率は1%台にとどまる見通しで、コアCPI上昇率は2025年9月までの1年を通じ前年同月比で1%を下回ると予想される。これは、当委員会では中国が首尾よく物価を上昇させるのは難しいと考えているためで、むしろ、消費経済として規模がはるかに拡大した同国での景気低迷を、産業や輸出への投資によって和らげようとしてきたこれまでの試みは、中国の輸出品価格を通じてデフレ圧力をある程度輸出することにつながる可能性がある。しかし、こうした圧力が貿易相手国に与える影響は、今日の物価水準が相対的に高いこと、貿易開放度が世界的に後退していること、貿易障壁が高まっていることを考えると、2000年代初頭に比べて限定的となり得る。とはいえ、デフレ圧力の輸出は必ずしも長く続くものではない。多くの中国企業は市場シェア獲得のために価格競争に打って出ているが、いったんシェアを獲得すれば、その後は利益率を拡大しようと値上げに踏み切ることがよくある。

金利:金融市場の影響力、諸刃の剣

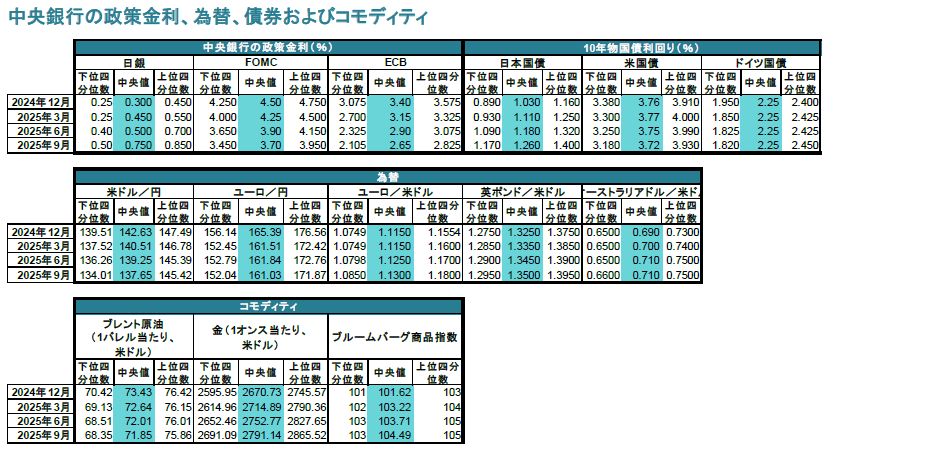

FOMC:2025年9月までの1年における経済成長率およびインフレのガイダンスを相対的に引き下げたことに伴い、FOMCの見通しについても第2四半期比で下方修正した。「マクロ経済」のセクションで述べたように、米国の雇用情勢関連をはじめ経済指標が軟化しているため、金利正常化を進める必要性が高まっている。これは、FOMC自身が経済成長・インフレ・金利の「ドットプロット」(FOMCメンバーによる将来の予想の分布をチャート化したもの)を下方修正したことからも明らかだ。GICメンバーの予想の中央値は、2024年末までに0.50%の再利下げを行うというFRB自身の予想と一致しており、現在債券市場に織り込まれている見通し(年内に最大0.75%の利下げの可能性を見込んでいる)ほどハト派的ではない。その後については、当委員会では四半期毎に約0.25%の緩和を予想しており、2025年9月末時点の政策金利予想は中央値が3.7%、四分位範囲が3.45~3.95%となっている。

日銀の翌日物金利:第2四半期の当委員会では、7月の利上げの可能性について部分的には予想していたものの完全には予想していなかったため、同利上げはやや意外と受け止めた。しかし、8月に臨時で予想の見直しを行った結果、日銀が7月の予想外の利上げに続いて(その影響を第3四半期に見極める前に)すぐ追加の引き締めを実施するリスクはほとんどないと判断した。さらに、日銀は9月に政策金利を据え置く理由の1つとして、海外の不透明材料(米国景気など)に加えて金融市場のボラティリティをともに挙げた。FRBが「予防的」に0.50%の利下げを実施したことに市場が影響を与えた模様であるのと同様、日銀のスタンスは、8月初旬にボラティリティの高まりを経験する前に比べ、はるかに市場を意識したものになっているとみる。年末までにもう1回利上げが行われる可能性はあると予想するが、そのような動きは10月分のインフレ指標の発表後になるだろう。報道によると、企業が原材料コストの上昇を消費者に転嫁するのに伴い、10月には(2024年に入ってから最も広範な値上げとなる)2,900品目の食品・飲料の値上げが実施される。したがって、当委員会では年末までにもう1回の利上げを見込んでおり、政策金利のガイダンスの中央値は0.3%となっている。今後1年のどの時点であれ、金融市場のボラティリティが再び高まった場合は、(他の条件がすべて同じであれば)日銀は金利を据え置く可能性がある。逆に、インフレが上振れした場合は日銀が大幅な利上げを実施するリスクもあり、当委員会では年末までに政策金利が0.45%へ引き上げられる確率を25%以下とみている。その後については、当委員会メンバーの予想の中央値では、金利が2025年6月までに0.50%、2025年9月までに0.75%へ引き上げられると予想している。

ECB:第2四半期には9月末時点での主要リファイナンス金利をガイダンス中央値で3.65%と予想し、実際の結果はこの予想通りとなったが、その後、当委員会では向こう1年におけるECBの政策金利の見通しを若干下方修正した。FRBの9月の利下げが予想よりも大幅であったことを受けて、ECBが金融緩和をより積極化させる可能性が出てきたからだ。当委員会メンバーの主要リファイナンス金利予想の中央値では、ECBが年内に政策金利を引き下げる可能性は幾分高いとみており、2024年12月末時点での主要リファイナンス金利の予想は四分位範囲で3.075~3.575%となっている。とはいえ、特に欧州ではサービス価格のインフレが根強いことから、利下げ見通しはFOMCに比べて保守的となっている。当委員会メンバーの予想の中央値では、2025年に見込まれるECBの追加利下げは合計で0.75%となっている。これは、2024年第4四半期の0.50%に加えて2025年に0.80%の利下げを予想しているFOMCのケースとは対照的である。

10年債利回り:株式と10年物債券価格が正相関というやっかいな状況にあり、長期債は株式の市場リスクからの分散手段としては不十分と言えるものの、金融市場が政策に与える影響力が明らかに強いことを考えると、債券市場の参加者が「FRBに逆らう」ことは難しい。これは、金利の期間構造など金融市場の指標が経済活動の先行指標として機能する力を、逆説的に弱めてしまうことになるかもしれない。さらに、主要国中銀のあいだで政策の方向性が異なっているにもかかわらず、各地域の長期債市場のあいだでは明らかに正の相関関係が見られている。例えば、日本国債のイールドカーブの短期債ゾーンに織り込まれているように、第2四半期以降は日銀による当面の利上げ見込みが強まっているにもかかわらず、日本国債の利回りの期間構造は7月以降、おそらくFRBの緩和の影響でややフラット化している。一方、米国債では、2年物と10年物の指標銘柄利回りの逆転現象が修正されたものの、長期物の利回りが低下してきている。当委員会では、FOMCでの追加利下げが予想されるものの、利下げの大部分はすでに債券イールドカーブに織り込まれているため、米国債10年物利回りは現在の水準から限定的な動きにとどまると予想している。同様に、ドイツ国債10年物利回りについても、当委員会の基本シナリオでは今後1年にわたり概ね横這いとみている。インフレによってFRBの利下げ軌道が中断するというのは当委員会の基本シナリオではないが、1つの重大な注意点としては、当委員会メンバーが指摘したテールリスクのなかで、インフレ上振れと財政リスクが発生確率・影響度の両方において第2四半期の水準を上回っている(後述の「当委員会の見通しに対するリスク」参照)。

為替:緩やかな円高

8月のボラティリティの高まりを受け、当委員会は、市場全体の動きと同様に、円の見通しをより大幅な上昇方向で調整した。この見通し調整の一因となったのは、FRBの緩和と日銀の引き締めに伴う日米金利差の縮小見込みであった。また、キャリー・トレードの巻き戻しは一巡したものの、ボラティリティには高まる時期が集中する傾向、また円高とともに高まる傾向があることから、ボラティリティが高まる可能性を引き上げた。一方、米ドルの見通しは対各通貨でやや下方修正したが、対ユーロ、対英ポンド、対オーストラリア・ドルでの下方修正幅は、対円に比べると相対的に小幅となっている。10月1日に発表された2024年9月の日銀短観では、年度末の想定ドル円レートが144.31と本稿執筆時点のスポット・レートに概ね近い水準となっているが、それを超える円高が進めば、日本の輸出企業の海外売上げに影響を及ぼすかもしれない(これについては後述の日本株のセクションで触れる)。

コモディティ価格は小幅上昇を見込むが、金と原油では異なる見方

原油価格が需給要因により下方調整していることを受けて、当委員会ではブレント原油の想定価格を第2四半期の水準から引き下げており、2025年9月までの1年間は1バレル当たり80米ドルを下回る水準にとどまると予想しているが、上振れすることがあればインフレ期待が上方修正される可能性がある。これは当委員会の基本シナリオではないものの、中東での紛争など地政学に関連するテールリスクは高まっているとみる。基本シナリオとしては、コモディティ価格が今後1年にわたりやや上昇すると予想している。一方、株式と(従来はリスクからの避難先であった)米国債が不都合なことに正相関にあるなか、市場リスクからの分散を求める動きは今後1年の金にとって大きな追い風になると予想する。市場では今後1年で1オンス当たり2,500米ドル近くまでの調整が織り込まれているが、G当委員会メンバーの予想の中央値では同期間に2,700米ドルを超えて上昇するとみており、25%の確率で2,800米ドル以上に上昇する可能性もあると考えている。

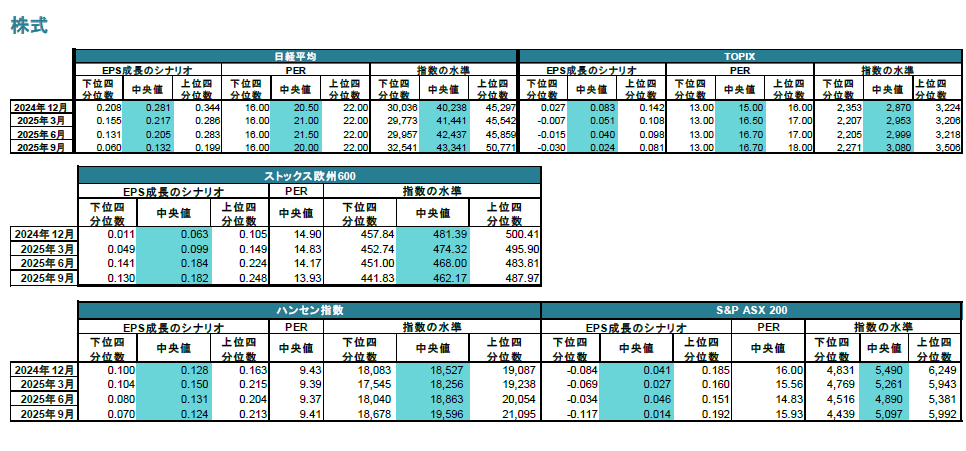

企業収益の伸びと株式のバリュエーション:ボラティリティの高まりを考慮

短期的には、FRBによる予防的利下げは株式市場にプラスに作用している。進行中の金融緩和を受け、米国株式では2025年9月までの1年を通じて企業収益の底堅い伸びが続く可能性があり、当委員会では前年同期比で2桁の利益成長が続くと予想する。ただし、市場集中が続いていることに伴うリスクも指摘しておきたい(後述の「当委員会の見通しに対するリスク」参照)。当委員会の企業収益見通しはコンセンサス予想と概ね一致しているが、バリュエーションはFRBの金融緩和によって短期的に過度な上昇を見せる可能性があり、その後2025年9月にかけて徐々に低下すると予想している。また、欧州株式や香港株式などバリュエーションが低めの市場も、反発の可能性を予想する。香港株式は、中国の景気刺激策が奏功し企業収益が回復するにつれて、直近の安値圏から上昇し得ると考える。しかし、欧州株式については、2025年9月までの1年を通じて企業収益が回復するとみているものの、バリュエーションは低下傾向が続くと予想する。

日本株:低バリュエーション+利益成長+ボラティリティ=投資機会

日本株については、企業収益の拡大傾向が続き、そのうちある程度のバリュエーション調整が起きると予想するが、ボラティリティの高まりを伴う株価下落により、長期スタンスの投資家にとって大きな押し目買いの好機が生まれるとみる。

株式市場のボラティリティは高まっているものの、日本では幅広い銘柄にわたって企業収益成長が期待でき、加えて株価急落後の回復力も強いとみている。このような見通しの要因として、PER(株価収益率)が過去20年のレンジを大きく上回っている米国株式に比べてバリュエーションが相対的に割安であるだけでなく、日本が強い構造的成長の局面にあることが挙げられる。後者は、国内の消費・投資が勢いを増していることに加え、企業のあいだでガバナンスが改善していることからも明らかだ。また、国内企業による自社株買い、機関投資家のポートフォリオ・リバランスに伴う国内株式買い増し、個人投資家による新NISAの税制優遇措置の活用など、構造的な買い手の存在にも注目している。

しかし、現在の円レートでは輸出企業の海外での売上げや投資収益におけるバッファーが縮小していることから、特に大手輸出企業で中期的に業績の下振れが起こる可能性は否定できない。

企業収益のサプライズとバリュエーションの変化への反応を反映した市場全体の株価レンジ:当委員会では8月、EPS成長率だけでなくPERについてもガイダンス・レンジを導入した。株価レンジの算出にあたっては、企業収益の伸びとバリュエーションの変化による最大・最小の影響を併せて考慮している。株価レンジの上限は、企業収益のサプライズとバリュエーションの変化の両方による株価変動で予想される上限を示している。国内では長期スタンスの投資家が多いものの、(国内投資家に比べ総じて売買の頻度が高い)外国人投資家が市場取引において優勢である限り、株式市場は中期的にボラティリティが高まる局面に見舞われるものと考える。

当委員会の見通しに対するリスク:インフレの前兆

世界の経済成長とインフレの見通しは概して穏やかであるものの、当委員会のメンバーは以下のリスクがインフレ上振れ方向で高まっていることを指摘した。

- インフレ加速を促すような米国の選挙結果:当委員会のほぼ全メンバーが指摘したのは、インフレ加速に伴うリスクに加え、米国の選挙に関連するリスクと選挙結果を受けて生じるリスクだ。メンバーは総じてこのテールリスクの可能性が6月のGICの時点よりも高まったと考えており、貿易関税や強硬的な移民制限などインフレを加速させやすい政策が実施される可能性を、主観的確率で15~30%とみている。ちなみに、米国への移民流入は、FOMCの最近の声明で、賃金上昇によるコストプッシュ型インフレの影響を全体的に弱めると認識されている。指摘されたもう1つのインフレ・リスクは持続不可能な水準の財政支出で、これは米国のイールドカーブの長期債ゾーンに影響を与える可能性がある。メンバーの1人は、政権と議会を同じ政党が掌握する結果になれば(そうなる確率は分割政府となる確率よりも低いが)、持続不可能な水準の財政支出につながる可能性が高まると指摘した。そのような選挙結果は、その時点では市場にプラス材料と受け止められ、先を見越した押し上げ要因になるかもしれないが、一方で、米国の経常赤字に資金を供給している海外投資家が、債務の対GDP比が120%を超えて上昇することに伴う将来のリスクを補うプレミアムとして、米国の長期債利回りでは不十分と判断した場合は、債券市場の混乱を招く要因としてリスクを一層高めることになるかもしれない。

- 政治紛争と地政学的リスク:今も続いているロシア・ウクライナ戦争に加え、イスラエル・パレスチナ間だけでなく今やレバノンも巻き込んだ政治紛争の激化を受けて、当委員会では地政学的問題のリスク要因としての重要性を(インフレ加速を促す可能性からも)引き上げた。当委員会の基本シナリオでは、原油価格は80米ドルを下回る水準で推移するとみているが、政治紛争によって供給リスク不安に拍車がかかれば、当該シナリオも変わる可能性がある。政治紛争が激化し壊滅的なインフレ圧力が生じるようなリスク・シナリオについては、発生確率を20%程度、影響度を「中~高」と想定している。

- AI企業の収益とテクノロジー株への集中に関するリスクは上下双方向:当委員会の複数のメンバーが、米国株式のリターンがテクノロジー株、特にAI(人工知能)関連銘柄に集中していることをめぐる潜在リスクを指摘した。AI関連の設備投資におけるROI(投資収益率)が現在低いことから、焦った投資家がテクノロジー株に対する評価を引き下げ、結果として経常利益がプラスであるにもかかわらずバリュエーションが切り下げられるリスクなど、最も可能性の高いテールリスク(影響度の評価は「中」)は発生確率を25%と想定している。また、大手テクノロジー企業が独占禁止法違反に問われるケースをめぐるリスクや、テクノロジー企業の売上げ予想が見直される可能性は、発生確率を15%と想定している。また、あるメンバーは、テクノロジー以外のセクターで、AIに関わっていない企業の営業レバレッジがマイナスとなり、価格決定力の低下や価格競争力の欠如、(賃金を含む)投入コストの上昇と相まって、企業収益に打撃を与える可能性を、40%という高い主観的確率のリスクとして挙げた。これが現実化すれば、米国市場は、利益成長の創出において、すでに高水準にあるテクノロジー・セクターへの依存度がさらに高まることになる。上振れリスクとしては、1人のメンバーが、FRBによる積極的な金融緩和に加えすでに実施されているAIへの投資が、米国に待望の生産性向上をもたらす可能性を、主観的確率18%のシナリオとして挙げた。実現すれば、これまで低迷してきたテクノロジー以外のセクターのバリュエーションが上昇方向で見直される可能性がある。

- 自己言及的な米国市場の上昇が反転し、経済の実質成長に悪影響を及ぼす:米国テクノロジー・セクターへの投資ポジションが全面的に巻き戻されることになれば、それに伴うリスクは、日本の「キャリー・トレード」の巻き戻しに伴うリスクよりも厳しいものになるだろう。日本では、これまで株式の買い手基盤が狭く(かつ構造的な買い手はまだ株式をオーバーウェイトしていない)、個人投資家の株式エクスポージャーはバランスシートの15%未満で、一方キャッシュ比率は50%を超えている。逆に、米国では、個人投資家の株式・投資信託エクスポージャーが40%を超えている。つまり、市場が大きく調整した場合、実質GDP成長率に影響が及ぶ可能性は米国の方が大きい。これまでのところ、米国では「富の効果」が賃金収入の伸び以上に消費を支えてきたように見受けられる。米国市場が大きく下落した場合に富の効果が米国の消費に悪影響を及ぼす可能性は、主観的確率で20%の発生確率を想定している。

運用戦略の結論:投資ポジションをキープしながらインフレ・ヘッジを実施

当委員会の予想は、緩やかな経済成長が続くとの見通しから変わらない。米国の経済成長については鈍化を予想するものの、FRBによる予防的利下げを受けて、金融市場が期待される先行きを織り込みすでに緩和的金融環境がもたらされているなか、リセッションが近いとはみていない。緩和的金融環境は当面の追い風となるだろう。一方、市場調整のタイミングを予想することは依然として難しいが、米国の選挙をめぐって政策の不透明感に伴うテールリスクが高まっていること、そして経済指標や政策が少しでも期待外れなものとなった場合、資産市場、延いては将来の経済成長に大きな影響が及ぶ可能性があることを指摘しておきたい。リスクはインフレ加速に偏っているとみており、また、米国の債券市場と株式市場が織り込んでいる見通しの乖離は、最終的には持続不可能であると予想している。インフレの上振れリスクが現実化した場合、(ボラティリティが高まったとしても)株式を保有していることは、投資家の将来の購買力を保護する役割を果たしてくれるかもしれず、一方で、中央銀行が予想通り金融緩和を実施したとしても、債券市場の上値は限定的なものとなる可能性がある。そのため、通常インフレに強い資産は、米国市場のリスクに対する分散ヘッジとしての効果が期待できることもあり、旺盛な需要が続くとみている。当委員会では金を選好するとともに、持続可能な構造的回復の兆しを見せており輸出企業に比べて米国の経済成長や景気刺激策との相関性が低い日本の内需株を有望視する。

GICのガイダンス・レンジについては、本稿の補足1を参照のこと。

補足1:GICの見通しのガイダンス・レンジ

当資料は、日興アセットマネジメント(弊社)が市況環境などについてお伝えすること等を目的として作成した資料(英語)をベースに作成した日本語版であり、特定商品の勧誘資料ではなく、推奨等を意図するものでもありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社のファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。資料中において個別銘柄に言及する場合もありますが、これは当該銘柄の組入れを約束するものでも売買を推奨するものでもありません。当資料の情報は信頼できると判断した情報に基づき作成されていますが、情報の正確性・完全性について弊社が保証するものではありません。当資料に掲載されている数値、図表等は、特に断りのない限り当資料作成日現在のものです。また、当資料に示す意見は、特に断りのない限り当資料作成日現在の見解を示すものです。当資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。当資料中のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。なお、資料中の見解には、弊社のものではなく、著者の個人的なものも含まれていることがあり、予告なしに変更することもあります。