本稿は2024年12月5日発行の英語レポート「Global fixed income outlook 2025」の日本語訳です。内容については英語による原本が日本語版に優先します。

はじめに

昨年の今頃、2024年はインド、メキシコ、南アフリカ、米国、英国など、世界各地で重要な選挙が行われる年になることは良く分かっていた。これらの選挙の多くでは、現職が政権を失ったほか、議席数で過半数を失ったり、有権者の大幅な支持を失ったりした。しかし、最も予想外の結果となったのは米国で、ドナルド・トランプ氏が勝利を収めた。同氏は、2025年1月に米国政権に歴史的な復帰を果たすことになる。

我々からすると、この結果は市場関係者を含む多くの人々を驚かせた。選挙戦終盤の数週間に入るなか、五分五分の接戦との見方が広がっていたが、予測市場はトランプ氏の勝利に傾いており、最終的にそれが正しかったことが証明された。ただし、共和党が大統領職と下院を掌握し、上院を奪還して、政府部門すべてを独占したことは、殆ど予想されていなかった。この結果、トランプ次期政権は政策において反対を最小限に抑えて、実現しやすくなる。具体的には、主要な人事が速やかに承認され、最初の議会会期中に立法上の優先事項に対して、決定的な行動が取られる可能性があることを意味する。

市場はこの政治環境の進展にすでに反応し、一部で「トランプ・トレード」と呼ばれるリスク・プレミアムの高まりを反映している。これは、米FRB(連邦準備制度理事会)が9月に0.50%の大幅利下げを実施し、選挙後にさらに0.25%の追加利下げを行うなど、継続中の金利緩和サイクルを背景に展開されている。共和党の圧勝後、市場は当初楽観的な見方を示したものの、投資家はトランプ氏の政策案をめぐる不確実性を織り込み、債券利回りは高止まりしている。

主な政策と市場への影響

関税はトランプ大統領1期目の重要な政策であったが、当社では関税は引き続き広範な収入源ではなく、戦略的な交渉手段であるとみている。トランプ氏の過去の行動を見る限り、同氏は関税の脅威を利用して世界貿易をひたすら混乱させるのではなく、譲歩を引き出すとみられる。例えば、トランプ氏は1期目の任期中にフランス産ワインに関税をかけたが、これは長期的な政策としてではなく、フランスの指導者との話し合いを始めるための手段であった。今後、トランプ次期大統領は中国に対してより懲罰的な関税を課す一方、欧州に対しては露骨な保護主義に訴えるのではなく、貿易政策を用いて有利な結果を促すなど、より慎重なアプローチを取る可能性が高い。重要な点として、関税は米国の製造業を再び国内に戻すというトランプ氏の全般的な政策に役立つものであり、この動きは物価にわずかな影響を与えるかもしれないが、インフレの大幅な再燃につながる可能性は低いと考える。

関税はインフレ動向を緩やかに加速させるかもしれないが、当社ではその潜在的な影響について過度に警戒を呼び掛けるつもりはない。関税によるインフレ圧力は、各国中央銀行が世界の通貨供給量を10%超拡大させたパンデミック時に見られた世界的な金融政策の転換に比べれば微々たるものだ。このような政策行動は現在も影響をもたらしており、今後導入される可能性のある関税措置よりもはるかにインフレに寄与している。今後、財政政策や貿易政策の進展から影響を受けて若干の調整はあるだろうが、近年見られたディスインフレ傾向は続くと予想される。トランプ氏が初めて関税を発動した2018年に、米国のインフレ率は2.1%から1.9%へと減速した。

注目すべきもう1つの重要分野は、2017年の税制改革法案(Tax Cuts and Jobs Act)の延長案である。トランプ氏はこれらの減税措置の恒久化を目標とするとしており、財政政策や財政赤字に重大な影響を与える可能性がある。同法案の延長は短期的には経済成長を後押しするかもしれないが、現在GDPの7%に達する米国の財政赤字が持続不可能であることは、議会内でも政策立案者のあいだでも広く認識されている。したがって、合理性が優先され、税制改革は長期的な財政リスクを最小化することを目指すとみている。これは、財政赤字を抑えた税制改革や、経済成長と財政責任のバランスをとるためのより的を絞った措置を意味するだろう。

FRBの独立性は脅かされているのか?

独立機関としてのFRBの役割は、効果的な金融政策の礎となってきており、長いあいだ政治的影響を退けてきた。しかし、この独立性をめぐる疑問は、特に2025年以降を展望する上で、ますます実際的なものになっている。ジェローム・パウエルFRB議長の任期は2026年5月に終了する予定で、後任に関する憶測がすでに広がりつつある。パウエル議長は最近の記者会見で、圧力をかけられても退任しないことを明言し、FRBの独立性へのコミットメントを再確認した。とは言え、トランプ政権がこの独立性を低下させるために次期FRB議長に支持者を任命しようとする可能性は、市場に大きな不確実性をもたらしかねない。バランスの取れた金融政策を確実に進める上で政治的な独立性が重要な役割を担っていることを考えれば、こうした動きは投資家から悪材料視されるだろう。

次期FRB議長に誰が任命されるかは政治的配慮が影響するかもしれないが、金融政策の全般的な軌道はほとんど変わらないとみている。FRBの判断を決定づけるのは大統領の影響ではなく、経済状況であるため、足元の緩和路線が維持されるだろう。例えば、米国の労働市場は、公式指標で堅調さが示唆されているにもかかわらず、軟調の兆しが強まっている。我々は、労働市場はヘッドラインの数字が示唆するよりも低調で、引き締め的な金融政策の緩和を支持するものとみている。米国のインフレ率はさらに緩やかになり、2025年初頭には2%を下回るレンジに達する可能性があるとの我々の見通しと相まって、米国の利下げ継続には明確な根拠がある。

欧州の見通し:転換期を迎えたドイツ

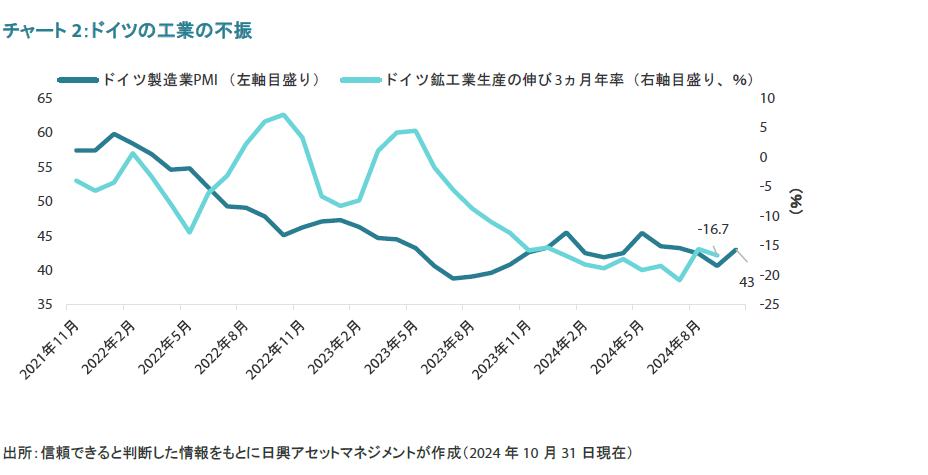

欧州経済のエンジンと見なされることの多いドイツは、経済成長鈍化という問題の継続に直面しており(チャート2)、これが欧州全域の広範な課題となっている。今後を展望すると、2025年2月に予定されている解散総選挙が転機となり、大幅な経済改革と新たなモメンタムがもたらされるかもしれない。

ドイツの経済成長を妨げている中心的な問題の1つは、政府の借入を制限し、赤字支出を防ぐ憲法上の措置である「債務ブレーキ」である。本来は財政規律を促進するためのものだが、この制約は、特に景気後退期に政府がインフラなどの重要分野に投資する能力を制限してきた。さらに、ウクライナでの戦争や広範な景気減速などの要因を理由に、「緊急事態措置」の下で債務ブレーキの適用を一時解除しようとする取り組みは、法的・政治的ハードルに直面してきた。ドイツの前財務相がこのような解除措置の制定を拒否したため、同氏は最終的に解任され、連立与党は崩壊し、2月に選挙が行われることとなった。この選挙の結果は、待ち望まれていた改革への道を開く可能性がある。中道右派のキリスト教民主同盟と中道左派の政党が主導する可能性のある新連立政権は、財政の柔軟性を高めるために債務ブレーキの修正、或いは緊急措置実施のいずれかに向けて取り組む可能性がある。このような改革は、インフラ投資の拡大やその他の成長刺激策の実現につながるだろう。これらはともに、ドイツ経済の活力を復活させるために不可欠である。

欧州全体の経済成長への影響

もちろん、ドイツ経済が活性化すれば、欧州全体にプラスの波及効果がもたらされるだろう。新たな政策がドイツの潜在成長力を回復させることに成功すれば、欧州経済全体にも恩恵がもたらされ、地域に対する投資家心理が向上する可能性がある。債券の観点からは、これが欧州債券市場に大きな影響を与えるとみられる。現在、欧州債券はマクロ経済の相対的な優位性に支えられ、米国債をアウトパフォームしている。しかし、ドイツの成長軌道が変化すれば、欧州の利回り見通しが変わるかもしれない。市場が経済のファンダメンタルズの強まりを織り込むにつれ、利回りに上昇圧力がかかる可能性がある。

英国と欧州:依然として中央銀行の支援が必要

欧州経済は、エネルギー依存や製造業の伸び悩みといった構造的な問題が重石となり依然低迷しているが、一方で安定化の兆しもある。前述の通り、ドイツ経済の不振はユーロ圏の足かせとなっているものの、2月の解散総選挙を受けて財政改革やインフラ投資が実施される可能性があり、経済成長が活性化するかもしれない。インフレ率は欧州全域で鈍化しており、ECB(欧州中央銀行)は緩和を継続するとみられ、2024年12月に0.25%の追加利下げ、2025年には最大1.00%の利下げの可能性がある。低成長と物価上昇圧力の緩和という環境下での金融緩和策の継続は、欧州の債券市場に僅かながら明るい見通しをもたらしている。

英国経済は低成長、住宅市場の低迷、インフレの高止まりとの苦闘が続いている。雇用主が支払う国民保険料の引き上げなどの最近の増税は、波及的な影響をもたらして賃金の上昇や生産性をさらに抑制する可能性がある。イングランド銀行は段階的な利下げを実施すると予想され、市場は限定的な利下げを織り込んでいる。しかし、当社では特に経済情勢がさらに悪化した場合は、より積極的な金融緩和が実施されるのではないかとみている。住宅ローン金利の低下は、住宅市場やより広範な経済活動を大いに押し上げる可能性がある。

コモディティ輸出国は課題に直面しているものの、投資機会がある分野も

カナダおよびニュージーランドの経済は、金融環境の引き締まりの影響が急速に波及して住宅ローンの変動金利が高止まりしていることを背景に、ともに消費が低迷している。しかし、利下げがこれを和らげ始めており、家計の改善と金利負担の軽減によって、景気は徐々に回復するとみている。オーストラリア経済は、堅調な労働市場と生活費上昇圧力を打ち消す政府の施策が追い風となり力強く回復しているものの、インフレが高止まりしているため、オーストラリア準備銀行(RBA)は慎重な姿勢を示している。2025年に利下げが実施される可能性は高く、その時期は依然不透明だが、コンセンサスではRBAは第1四半期に金融政策の緩和を実施するとみられている。

注目すべき国の1つ:ノルウェー

世界の金融政策の状況のなかで、ノルウェーは例外的な動きを見せる国の1つとなっている。大半の主要中央銀行が緩和サイクルに移行しているなか、ノルウェー銀行は特にタカ派的なスタンスを維持しており、経済活動が低調であるにもかかわらず政策金利を据え置いている。金利を高めに維持する決定は、国内経済のファンダメンタルズよりも通貨安に対する懸念が要因となっているようだ。ノルウェークローネはG10通貨のなかで最も低調なパフォーマンスを示している通貨の1つだが、ノルウェーの堅固なファンダメンタルズを考えればこれは驚くべき傾向である。ノルウェーは、低水準な公的債務、健全な財政黒字、海洋石油生産セクターの力強さなどが追い風となっている。また、消費関連セクターは若干の軟調さを示しているものの、中央銀行の政策決定の主な要因にはなっていない。むしろ、ノルウェー銀行は為替パフォーマンスが政策スタンスに与える影響が大きいことを明確にしており、クローネ安を潜在的なインフレリスクとみなしている。この為替主導のアプローチを理由に、同中銀はサイクルの初期に利上げの一時停止を打ち消し、早計な利下げに慎重な姿勢を維持している。

同中銀は2024年末まで現行金利を維持する方針を示唆しており、見通しの修正は12月に行われる予定だ。2025年には利下げが見込まれているが、その時期はまだ不明である。ノルウェー銀行のアプローチによって、同中銀はG10諸国の中銀の中で利下げ着手が最も遅い中銀の1つとなるだろう。ノルウェークローネが回復するためには、為替市場のより力強いパフォーマンスが必要になる。しかし、経済のファンダメンタルズが底堅いことから、通貨安が続くとすれば、それはノルウェーの経済全体の健全性を反映したものというより、むしろ理論的に説明できない異常な状態と言えるだろう。

日本は政策のさらなる正常化が視野に

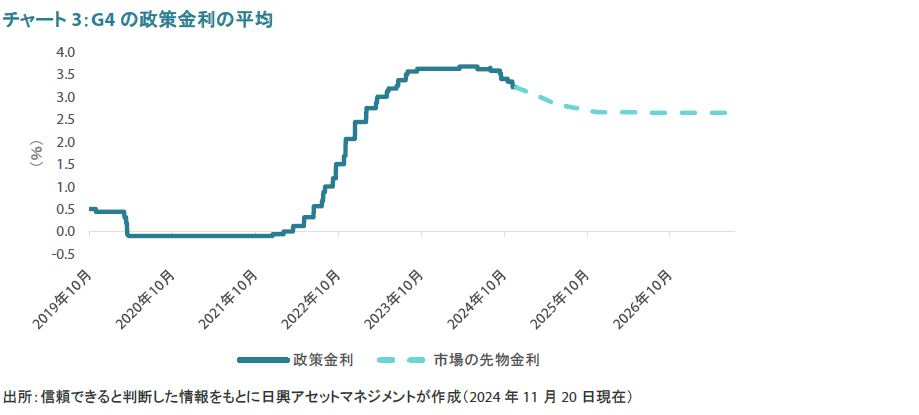

日本の金融政策の展望は変化する可能性があり、日銀は今後数四半期のあいだに金利の段階的な正常化を続けるとみられる。この長く待ち望まれていた金融政策の調整は、日本の長期にわたる超緩和的金融政策からの重要な脱却を意味する。日銀は早ければ2024年12月にも追加利上げを実施し、2025年のその後の数四半期にも追加利上げを実施するとみられる。具体的な数値はまだ不明だが、この動きは世界の金融トレンドに合わせることを目指した、注目すべき政策の転換を示すものだ。日本の賃金の伸びは歴史的な基準からすると堅調で、個人消費の緩やかな回復に寄与している。この変化は、デフレ回帰や大幅なディスインフレの可能性を低減し、政策の正常化を後押ししている。政策の正常化は、日銀の金利と他のG10諸国の中央銀行の金利とのあいだに大きな差があるために圧力を受けてきた円にプラスに働く可能性が高い。金利差が縮小すれば、円は名目・実質の両方で、現在の低迷した水準から回復する可能性がある(チャート3)。

とはいえ、2024年10月に実施された(与党自民党の判断が裏目に出た)解散総選挙を受けて、政治的力学が日銀の政策軌道に不確実性をもたらしている。連立与党が明らかに過半数割れしたことで、利上げに比較的消極的な政党からの反発が強まる可能性がある。さらに、財政出動の拡大が議論されれば、経済見通しや金融政策の調整ペースに影響が出るかもしれない。

クレジット市場と地域に関する洞察

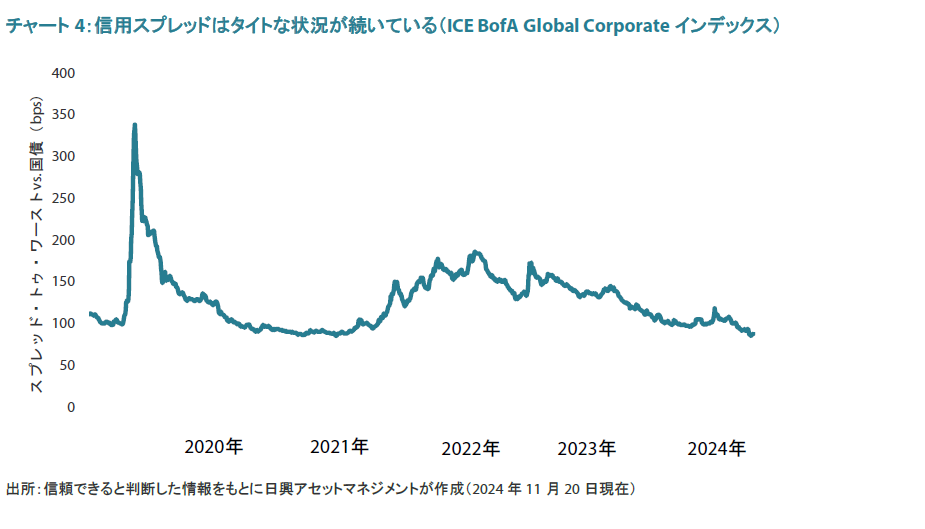

足元のクレジット市場はバリュエーションが割高なことが特徴となっており、スプレッドは過去のレンジの下限に近い。こうしたなかでも、当社ではファンダメンタルズ、需給要因、バリュエーションの3つの主な要因から、慎重ながらも楽観的見方を維持している。

ファンダメンタルズの観点からは、企業収益は全般的に堅調を維持しており、大半のセクターが底堅さを示している。しかし、消費財や小売などのセクターは、労働市場の減速や売上の成長鈍化により逆風に直面していることから、当社ではこれらのセクターに対してより慎重な姿勢を持つ一方、金利低下から恩恵を受ける公益事業や不動産などのセクターについてはポジティブな見方を維持する。また、トランプ政権下でより有利な規制環境から恩恵を受ける可能性のある銀行についても引き続き有望視している。

需給の観点からは、投資適格社債への旺盛な資金流入が市場を支え続けている。スプレッドの縮小が続くなかでも、高水準な利回りは魅力的なオールイン・リターンを求める投資家を惹きつけており、資金流入が続く限りこの動向は需給環境の下支えとなる。

また、バリュエーション面では、信用スプレッドは割高にみえるが、オールイン利回りは引き続き歴史的に魅力的な水準にあり、タイトなスプレッドに対する懸念は和らいでいる。スプレッドを拡大させる明確な材料がなければ、足元の環境は特に格付けの高いクレジットものを中心に選別投資の機会をもたらしていると考える。

サステナブル債:乖離と見込まれる不一致

トランプ氏が次期大統領に選出されたことによって、ESG(環境・社会・ガバナンス)の動きは米国で事実上途切れるだろう。今後、サステナブル債の発行は、特に環境保護政策を掲げる米国の州において、地域や地方自治体のイニシアティブに限定されるだろう。このような環境下で、米国籍企業がESG関連債の発行を進める可能性は低い。

このような問題があるにもかかわらず、米ドル建てのサステナビリティ・リンク・ボンドの発行は、ソーシャルハウジングなどの主要プログラムの再分類に支えられ、比較的堅調に推移している。この変化は市場の流動性と分散化の機会を高めている。しかし、米国のグリーンボンドが世界市場で占める割合は今後も低水準にとどまると予想され、米国のグリーンボンドの全般的な見通しに大きな変化はない。対照的に、欧州では、厳格な情報開示要件とサステナブル債の発行を奨励する規制枠組みに支えられて、サステナビリティへの取り組みが引き続き推進されている。グローバルに事業を展開する欧州企業は、こうした規則の適用を受けるため、米国の政策との不一致が起こる可能性がある。

EU(欧州連合)の開示基準と、SEC(米国証券取引委員会)の気候変動関連のより限定的な要件とのあいだに乖離がある場合、貿易や規制面で重大な不一致を引き起こしかねない。EUの企業サステナビリティ報告指令の基準を米国国内では遵守する必要がなくとも、欧州事業では遵守する必要がある米国企業は、おそらくコスト増加とEUからの罰金の可能性に直面するだろう。特に、国際交渉のテコとして関税を利用する意欲を示している次期米国政権下では、この緊張が高まるかもしれない。

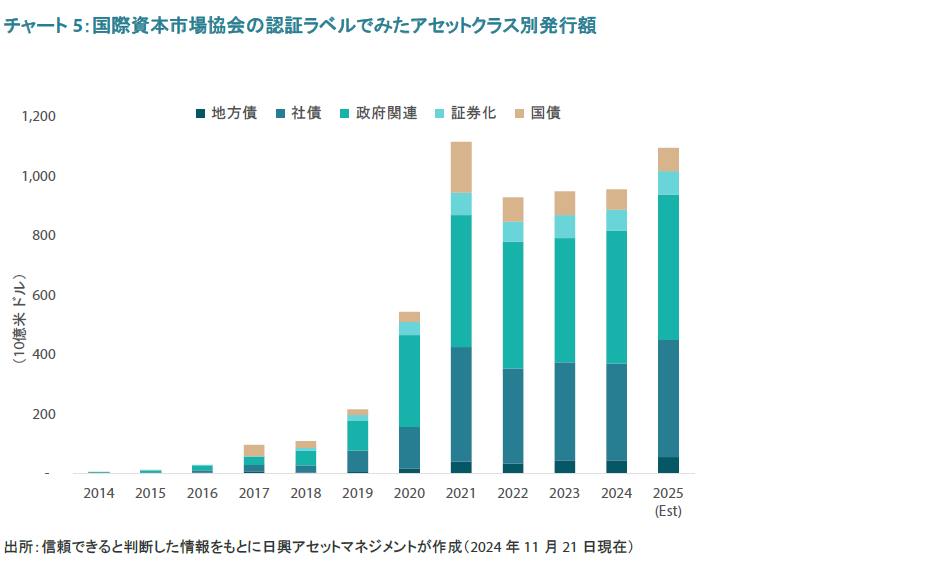

こうした障害があるにもかかわらず、世界のグリーンおよびサステナブル・ボンド市場は拡大を続けている。ソーシャル・ボンドやサステナビリティ・リンク・ボンドを含む世界の発行額は、2024年に1.0兆米ドルに迫る勢いである(チャート5)。新規発行の大半をユーロ建て債券が占めるように、欧州の発行体が圧倒的な存在感を示している。米国を拠点とする発行体は、連邦レベルでの大幅な政策転換がない限り、この市場では存在感が薄いままであるとみられ、近い将来にそのような転換は見込みにくい。

結論

トランプ氏の新たな大統領の任期が始まるにあたり、同氏の政策運営に対するアプローチが変化していることが示唆されている。より実際的なアプローチは、今後数年間、市場により高い透明性と安定性をもたらすだろう。債券市場はインフレリスクへの懸念を織り込んで慎重な反応を示しているが、当社ではこうした懸念は行き過ぎだとみている。すでにディスインフレ傾向にあることを考えれば、インフレが今後大幅に再燃する可能性は限定的だろう。むしろ、市場の初期反応は、特に財政・金融政策の動向が明確になるにつれて、債券投資家に買いの機会をもたらす可能性がある。

新政権「トランプ2.0」のトーンの変化が、功績を残す取り組みや長期的な影響を重視した、より安定的な政策立案期の兆しとなることを期待したい。投資家にとって、この環境は資産クラス全体に投資機会をもたらすとみられ、特に債券は市場がインフレ期待に対してより現実的な見方をするようになるにつれて恩恵を受けられる状態にある。

当資料は、日興アセットマネジメント(弊社)が市況環境などについてお伝えすること等を目的として作成した資料(英語)をベースに作成した日本語版であり、特定商品の勧誘資料ではなく、推奨等を意図するものでもありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社のファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。資料中において個別銘柄に言及する場合もありますが、これは当該銘柄の組入れを約束するものでも売買を推奨するものでもありません。当資料の情報は信頼できると判断した情報に基づき作成されていますが、情報の正確性・完全性について弊社が保証するものではありません。当資料に掲載されている数値、図表等は、特に断りのない限り当資料作成日現在のものです。また、当資料に示す意見は、特に断りのない限り当資料作成日現在の見解を示すものです。当資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。当資料中のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。なお、資料中の見解には、弊社のものではなく、著者の個人的なものも含まれていることがあり、予告なしに変更することもあります。