当レポートは、英語による2024年12月23日発行の英語レポート「Fed and BOJ in wait-and-see mode amid uncertainty over US fiscal and trade policies」の日本語訳です。内容については英語による原本が日本語版に優先します。

12月18日の米FRB(連邦準備制度理事会)、その翌日の日銀による政策金利決定はいずれも市場予想通りの結果となった。FRBはフェデラルファンド(FF)金利の誘導目標レンジを0.25%引き下げて4.25~4.5%とし、日銀は無担保コール翌日物金利を0.25%に据え置いた。いずれの場合も主な焦点となったのは、これらの予想通りとみられる決定をめぐってどのようなメッセージが発信されるかであった。FRBの12月のSEP(経済・政策見通し)では、FOMC(連邦公開市場委員会)による経済成長とインフレの見通しが大幅に上方修正され、その結果として当面のFF金利見通しも大幅に変更された(2025年の0.25%利下げの回数が4回から2回へと変更された)。おそらくより重要な点として、FOMCの長期金利見通しも小幅に上方修正された。そうしたシグナルが米国株式市場の急落を招き、翌日には日本株式市場を圧迫した。

米ドル相場もFF金利見通しの変更に反応し、FOMC会合後に全面高となった。FRB声明文への市場の反応が金利据え置きの判断に影響したことを日銀は認めたがらなかったが、市場では、今回の決定、そして植田和男日銀総裁の発言は日銀が追加利上げを急いでいないことを意味すると解釈された。こうした見方を受けてドル円レートは上昇し、米大統領選後の高値を上回った。

日銀とFOMCは先行き不透明感が政策の方向性を明確にする上での障害と示唆

ドル円レートは大幅に上昇したかもしれないが、FRBの利下げを受けて日米金利差は小幅に縮小している。政策シグナルは異なるようにみえるが、パウエルFRB議長と植田日銀総裁のメッセージには共通点があった。残念ながら、パウエル議長も植田総裁も、それぞれの政策見通しをめぐる不確実性という金融市場にとって魅力的でない話題に焦点を当てた。両中央銀行の金融政策決定後の記者会見において目立った話題は、米国の通商政策、ひいては2025年の財政政策であった。厳密に言えば、少なくともドナルド・トランプ次期大統領が就任するまで米国の通商政策と財政政策の内容は不明のままとなる。しかし、最近のニュースのヘッドラインで明らかにされているように、次期政権の政策においては関税が重要な役割を果たしていくとみられる。これは米国内のインフレ圧力の強まりを招くと予想される。さらに、米国による関税引き上げは貿易相手国の成長軌道に悪影響を及ぼす可能性もある。パウエル議長と植田総裁がともに言及したように現段階ではどの程度の報復措置が講じられるか不透明ながら、貿易相手国による報復関税が米国にも悪影響を及ぼしかねない。

FRBは景気とインフレの見通しを上方修正、財政政策の不透明感を示唆

前述のような不透明要因にもかかわらず、FOMCの経済・政策見通しでは、米国の当面の経済成長およびインフレ見通しが明確に引き上げられた。FOMCによる2024年の経済成長率の予想中央値は、9月時点の予想から0.5%上方修正されて2.5%となり、2025年の予想値もより小幅ながら2%から2.1%へと上方修正された。ただし、2027年の予想値は2%から1.9%へと下方修正されている。とは言え、2027年の予想値の幅は9月時点から拡大しており、米国の財政・通商政策の長期的な影響をめぐる先行き不透明感の強まりを示唆していると思われる。一方、2024年と2025年の失業率見通しは9月時点の数値から小幅に下方修正されたものの、予想中央値は2027年まで4.3%となっており、より長期の予想値である4.2%を依然上回っている。

2025年末時点の総合およびコアPCE(個人消費支出)インフレ率見通しは、それぞれ9月時点の2.1%、2.2%から2.5%へと大幅に引き上げられた。その結果、FF金利見通しは2025年末時点で3.4%から3.9%へ、2026年末時点で2.9%から3.4%へと上方修正された。なお、より長期のFF金利見通しの中央値は引き上げ幅が0.1%にとどまって3%となったものの、予想レンジでみると9月時点の2.5%~3.5%から2.8%~3.6%へと下限値が大幅に上方修正されている。そのため、実質的にFOMCの「ターミナル・レート」(金利の最終到達点)予想が引き上げられたと言えるかもしれない。さらに、FOMC委員のうちの1名、クリーブランド連銀のベス・ハマック総裁は今回の利下げに反対し、市場の期待に応えて0.25%の利下げを実施するのでなく利下げを見送ることを支持した。こうした要因が重なって株式市場の下落と米ドルの急騰を引き起こした可能性がある。

日銀は賃金動向の勢い、米国の政策、国内の予算動向を見極めたい考え

日銀の声明自体は決定的にハト派的な内容と言えるものではなかった。その理由の1つとして、政策金利を0.25%に据え置くという日銀の決定が全会一致ではなかったことが挙げられる。日銀政策委員会の田村直樹審議委員は、経済活動と物価は確かに日銀の見通しに沿って進展しているとの判断を示し、さらに物価に対するリスクは上振れ方向に傾いているとして金利を0.25%引き上げて0.5%にすることを提案した。

これに対して、日銀政策員会審議委員の大部分が異なる見解を示した。日銀の植田総裁は、賃金動向のさらなる「モメンタム」(勢い)を確認する必要があると述べ、第1四半期中に発表される予定の「春闘」に関する追加情報を待ちたいとした。しかし、これだけが要因ではない。会合後の記者会見において、植田総裁は米国の関税に関する多数の質問に答えなければならなかったが、パウエルFRB議長と同様、米国の具体的な貿易措置や貿易相手国からの報復の可能性に関する明確なデータがなく、状況が不透明である点を強調した。

一方、市場では日銀の発言よりも、石破茂首相率いる少数与党政権と野党の間で進んでいる来年度予算の交渉をめぐる憶測で持ち切りだった。この点は日本の財政に不確実性をもたらしている要因となり続けており、日銀が慎重姿勢を維持しているもっともな理由の1つとなっている。明るい点として、インフレが早急な対応を要するほど加速している兆しはほとんどなく、このことも、国内外の政策をめぐる不透明感が続くなかで日銀による政策金利の据え置き決定に影響した可能性がある。

「好循環」に対するドル円レートの影響は依然予断を許さず

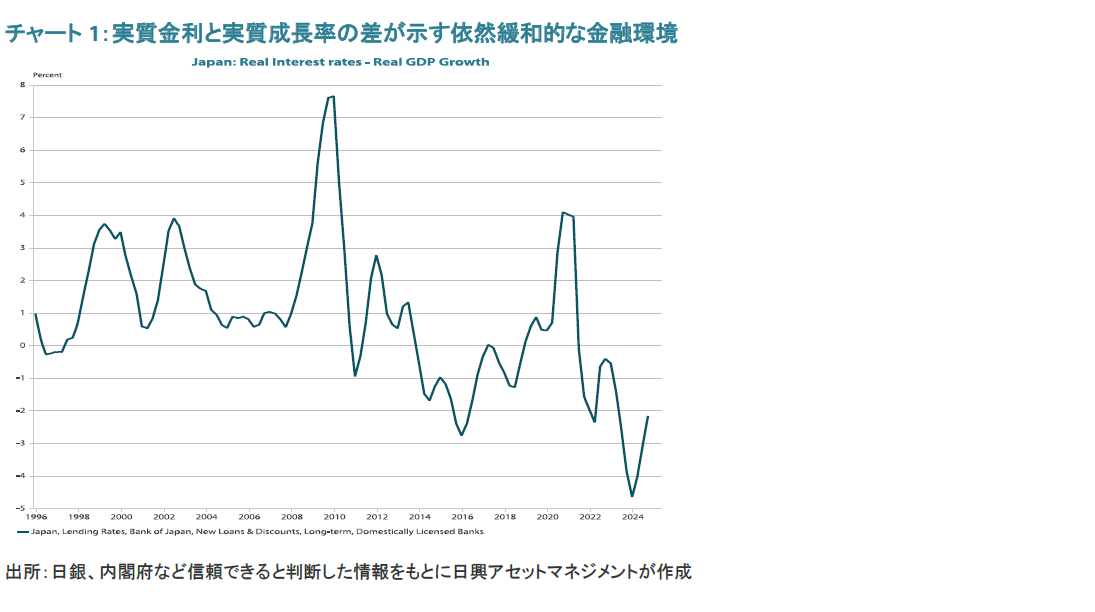

賃金動向の当面の「モメンタム」に関する不確実性はさておき、国内の経済データをみると、日本経済は潜在成長率を上回る力強い成長を遂げていくとの見方を引き続き裏付ける内容となっていることから、日銀は2025年も景気刺激策の巻き戻しを進めていくとみられる。依然として日銀の金融政策が緩和的であることは明確であり、まだ「中立的」な状態には到達していない。日銀が利上げサイクルを開始して以来、実質金利と実質成長率の差は改善に転じているものの、依然として明らかにマイナス圏にある(チャート1参照)。

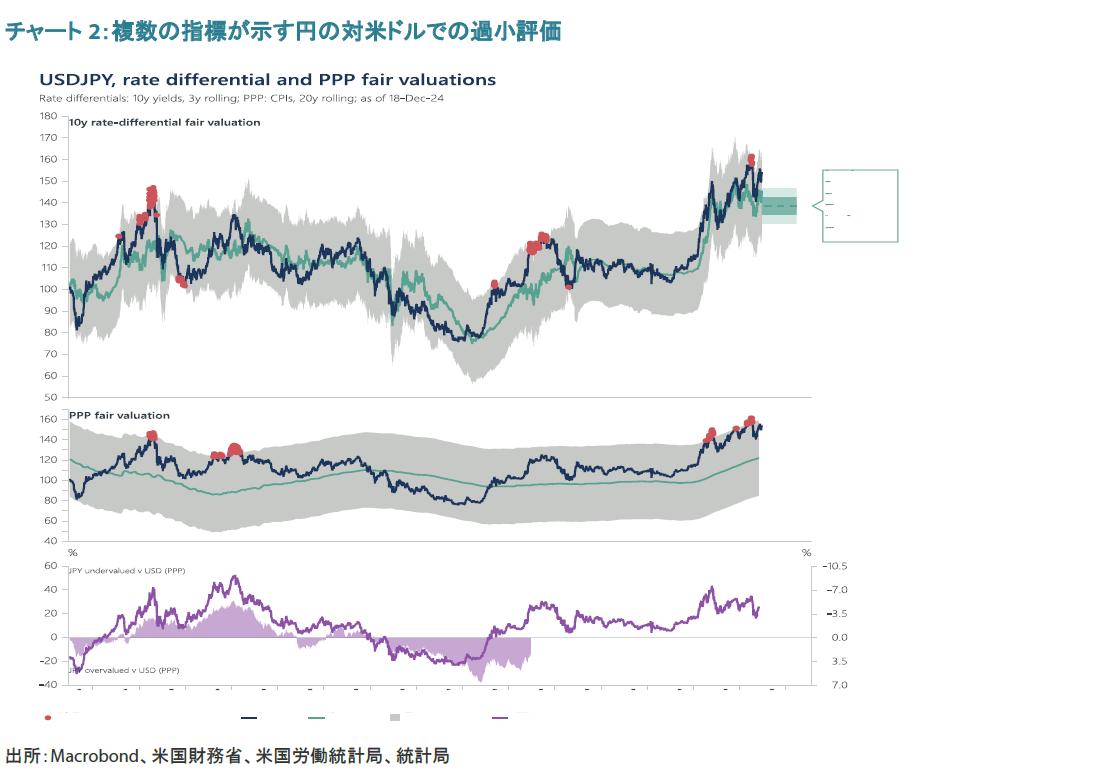

一方で、ドル円レートが上昇に転じれば、輸入物価の上昇加速が家計に転嫁され、リフレの「好循環」を大きく左右する実質賃金上昇率が低下する可能性についても、日銀は意識し続けることになるとみられる。米ドル・ベースの輸入物価がタイムラグを伴ってコアCPIに及ぼす影響が高まっていることについては、当社レポート「過度な円安水準とは」で議論した通りだが、その内容は現在も的を射ていると考えている。円は、長期的な指標(購買力平価)でみても短期的な指標(相対金利差)でみても依然として過小評価されている。7月の前回利上げ時には、ドル円レートが一時160円の大台を突破するなど円安の進行が利上げ判断に影響した可能性があるように、足元の円安水準からさらに円安が進行し続ければ、日銀は対応に動く可能性がある。そうしたなか、当社では、日銀は2025年3月の春闘の終わりを待たずして利上げに踏み切る可能性が高いとみている。

当資料は、日興アセットマネジメント(弊社)が市況環境などについてお伝えすること等を目的として作成した資料(英語)をベースに作成した日本語版であり、特定商品の勧誘資料ではなく、推奨等を意図するものでもありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社のファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。資料中において個別銘柄に言及する場合もありますが、これは当該銘柄の組入れを約束するものでも売買を推奨するものでもありません。当資料の情報は信頼できると判断した情報に基づき作成されていますが、情報の正確性・完全性について弊社が保証するものではありません。当資料に掲載されている数値、図表等は、特に断りのない限り当資料作成日現在のものです。また、当資料に示す意見は、特に断りのない限り当資料作成日現在の見解を示すものです。当資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。当資料中のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。なお、資料中の見解には、弊社のものではなく、著者の個人的なものも含まれていることがあり、予告なしに変更することもあります。