本稿は2025年1月29日発行の英語レポート「Balancing Act」の日本語訳です。内容については英語による原本が日本語版に優先します。

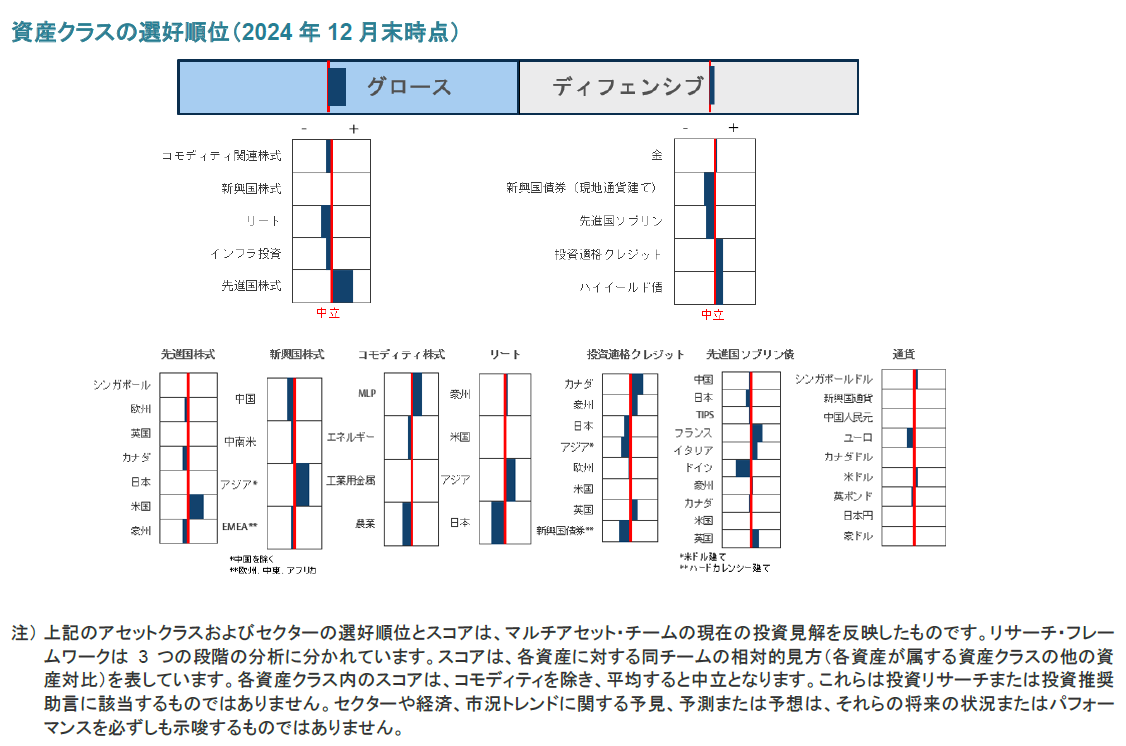

グロース資産のスコアをプラスに維持、ディフェンシブ資産のスコアを引き上げ

投資環境

12月は大半の資産クラスでパフォーマンスが悪化し、前月好調だった債券と株式はともに下落した。グローバル株式市場は、月中に史上最高値を記録したもののその後調整に転じ、月間市場リターンがMSCI Worldインデックスで-2.3%となった。ブルームバーグ・グローバル総合債券インデックスのリターンも米ドル・ベースで-2.2%となった。年初来のパフォーマンスが好調であったことを考えると、特に米国の選挙が過ぎたこの機を捉えて投資家が年末前に利益を確定しようとしたのは、驚くに当たらない。パフォーマンスが最も良好だったのは「レッド・スウィープ」(大統領職と上下両院の多数派を共和党が占める状態)が主な追い風となった米国株式で、S&P500種指数とナスダック指数がともに月中に史上最高値を更新したが、年末にかけてはそれまでの上昇分を一部吐き出した。米国以外の株式市場のパフォーマンスはまちまちで、中南米が対米ドルでの自国通貨安を受けて最も打撃を被る一方、欧州はトランプ政権による関税の可能性が嫌気された。中国は株安の流れに逆らい、景気浮揚を目指す政府の財政出動を受けて底堅い推移を続け、台湾はAI(人工知能)に対するポジティブな投資家心理を背景に好感を背景に続伸した。

債券市場では、トランプ次期大統領と共和党の提案する政策がインフレを誘発しターミナル・レート(利上げ・利下げサイクルにおける最終到達点の金利水準)の引き上げにつながるとの新たな懸念から、米国債が売り込まれて月末の利回り水準は10年物で4.57%となった。米国の経済指標の上振れを受けて、2025年の利下げが減り高金利が長期化するとの見方が強まったため、結果として債券は売り込まれた。米FRB(連邦準備制度理事会)が12月に実施した利下げは小幅にとどまるとともに、根強さを増すインフレを理由として2025年の利下げペースの鈍化が示唆された。FRBの姿勢に怯えた市場では、米国の通貨が上昇してドル指数が直近の高値となる108.5をつけ、一方でユーロは弱含み1ユーロ=1.035米ドルで月を終えた。欧州では金融政策が緩和路線にあり米国では高金利が長期化する可能性があることから、ユーロは当面下方圧力が続くと予想される。

クロス・アセット*

当月はグロース資産のスコアをプラスに維持するとともに、ディフェンシブ資産のスコアを引き上げた。グロース資産については、減税や規制緩和の可能性を謳うトランプ氏の政策が市場にとって有利とみなされているため、共和党の「レッド・スウィープ」がリスク資産市場にとってプラスに作用するとみられている。米国の経済指標は引き続き経済の好調さを示しており、市場では2025年の企業収益が堅調な伸びを見せると予想されている。一方、FRBが利下げを実施しながらもタカ派的なガイダンスを示したため、市場は幾分弱含みとなった。

ディフェンシブ資産についてはスコアを引き上げたが、これは利回りの上昇を受けて債券市場の投資価値が高まったことを反映している。加えて、短期金利の低下によって海外債券を保有する際の為替ヘッジ・コストが改善しており、債券のイールドカーブがスティープ化するなか、投資家はこれをポートフォリオ運用に活かそうとしている。

グロース資産内の相対スコアでは、先進国株式のスコアをプラスに、当社の予想しているドル高が逆風となり得る新興国株式のスコアを中立に維持した。「レッド・スウィープ」によって懸念が再燃し得る輸入関税の拡大は、インフレ、延いては「高金利が長期化」する環境を招きかねない。これは、新興国の中央銀行にとって、自国通貨を下支えする必要から景気刺激策としての利下げの余地が縮小することを意味する。

経済指標が底堅いのに加え、今や世界的にインフレが中央銀行の目標に近づいており金融政策がハト派寄りとなっていることから、グロース資産に対してはポジティブな見方を継続している。先進国株式のなかでは、長期的な成長テーマを牽引役として先行きが見通しやすい米国のスコアをプラスに、日本のスコアを中立に、そして米国の関税と中国の景気低迷が逆風となり得る欧州のスコアをマイナスに維持している。日本については、コーポレート・ガバナンスの改善や収益成長の加速といった長期の構造的ストーリーを引き続き有望視しているものの、円のボラティリティが高いことを考慮してスコアを中立にとどめている。

エネルギー株については、過剰供給と需要鈍化が続いていることから、スコアをマイナスに維持した。上場インフラ資産では、データセンターの長期的成長に伴うエネルギー需要増加へのポジティブな見方を反映し、米国の公益事業株のスコアをプラスに維持している。新興国株式では、内需主導型経済や長期の構造的成長ストーリーの恩恵を享受するとみられるインドなど、特定の国の選好を継続している。また、足元の世界的なテクノロジー・アップサイクルが追い風となっている台湾も、スコアをプラスに維持している。

ディフェンシブ資産は、債券利回りの上昇に伴い同資産クラス群の投資魅力がやや高まったため、スコアを引き上げた。ディフェンシブ資産のなかでは、米国経済の好調さを受けて良好な信用スプレッド環境が続くと依然予想していることから、投資適格クレジットとハイイールド債のスコアをプラスに維持している。先進国ソブリン債については、スコアは引き上げなかったものの、アンダーウェイト幅はディフェンシブ資産のスコア引き上げに伴って若干縮小している。米国債が売り込まれたことで為替ヘッジ後の利回りが今や魅力的な水準にあり、イールドカーブのスティープ化を受けて先進国ソブリン債は保有しやすさが改善している。それでも同資産クラスのキャリーが世界的に乏しいなか、それに対するバッファーとなるかもしれない上乗せ利回りが確保できる市場(フランスやイタリアなど)を引き続き選好している。また、ドル高が概して下方圧力となる現地通貨建て新興国債券については、インドやインドネシアなど一部の国を選別的に選好しながら、スコアをマイナスに維持している。

*マルチアセット・チームのクロス・アセット見解は、(1)グロース対ディフェンシブ、(2)グロースおよびディフェンシブ資産内でのクロス・アセット、(3)各資産クラス内での相対的な資産の見方、という3つの異なる段階で示しています。これらの段階は、選好順位の水準は資産クラスが予想可能な形で似た動きあるいは異なる動きを見せるという当社のリサーチおよび直感的認識を表しており、したがって、資産クラスのクロス・アセットでのスコアリングは理に適っているとともに、最終的により熟考された堅固なポートフォリオ構築につながると考えます。

当社の見方

グロース資産

インフレが減速している一方で経済指標が底堅く推移していること、また世界各国の中央銀行が引き締め的な金融政策から転換し金利を引き下げていることから、グロース資産は投資魅力度が高いと言える。「レッド・スウィープ」は米国の財政支出拡大と輸入関税引き上げにつながってインフレ圧力を再燃させる可能性があり、高金利長期化の見通しとドル高を招き得る。しかし、トランプ政権による法人税減税実施への期待は、進行中の利下げサイクルおよび規制緩和とともに、引き続き投資リターンの強力な原動力となる。企業収益はこれまでのところ堅調であり、今回の決算発表シーズンでも利益成長の上向き軌道の継続が確認されるだろう。これは、今やハードルが高くなったとはいえ、グロース資産にとって追い風となる。

2025年の先行きを占う

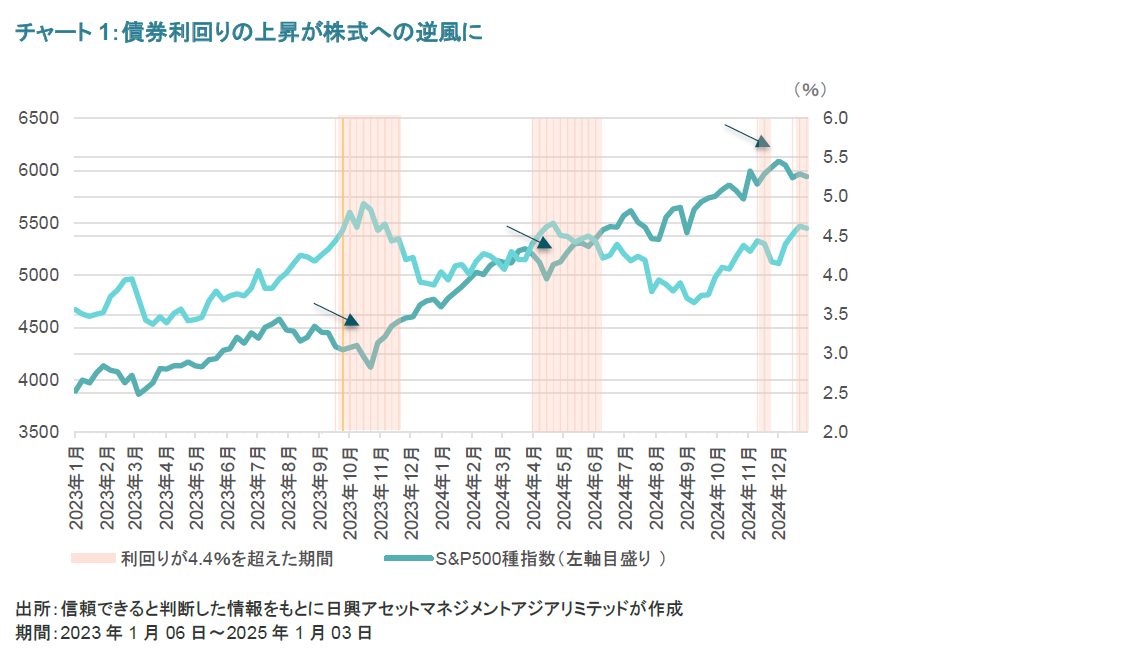

最近の市場下落の背景には、米国の雇用統計が市場予想を上回ったことがある。投資家の懸念の中心となったのは、経済指標の上振れと根強いインフレを受けて高金利が長期化するとの予想だった。債券利回りが上昇すれば、企業の借入れコストの上昇を通じて株式市場にリスクをもたらす。また、株式がデュレーションの長いリスク資産であることを考えると、債券利回りの上昇は将来のキャッシュフローの割引率が引き上がることを意味し、内在価値の低下につながる。加えて、株式と債券を比較すると、株式のリスク・プレミアムは現在の水準では債券利回りよりも投資魅力に劣るように見える。

市場が債券利回りの上昇を懸念するようになった過去数年間を振り返ってみると、利回りが4.4%を超えるとS&P500種指数が苦戦する傾向にあることがわかる(チャート1参照)。したがって、現在の水準の債券利回りは株式にとって逆風となり得る。当社では2025年に債券利回りが上昇するとみており、株式のバリュエーションが割高な水準にあることも合わせると、株価上昇の道のりは険しさを増すと予想する。とはいえ、2025年に利益成長を実現できる企業については引き続き有望視している。さらに、減税や規制緩和など市場に有利なトランプ政策が実施されれば、株式市場にとって追い風となるだろう。

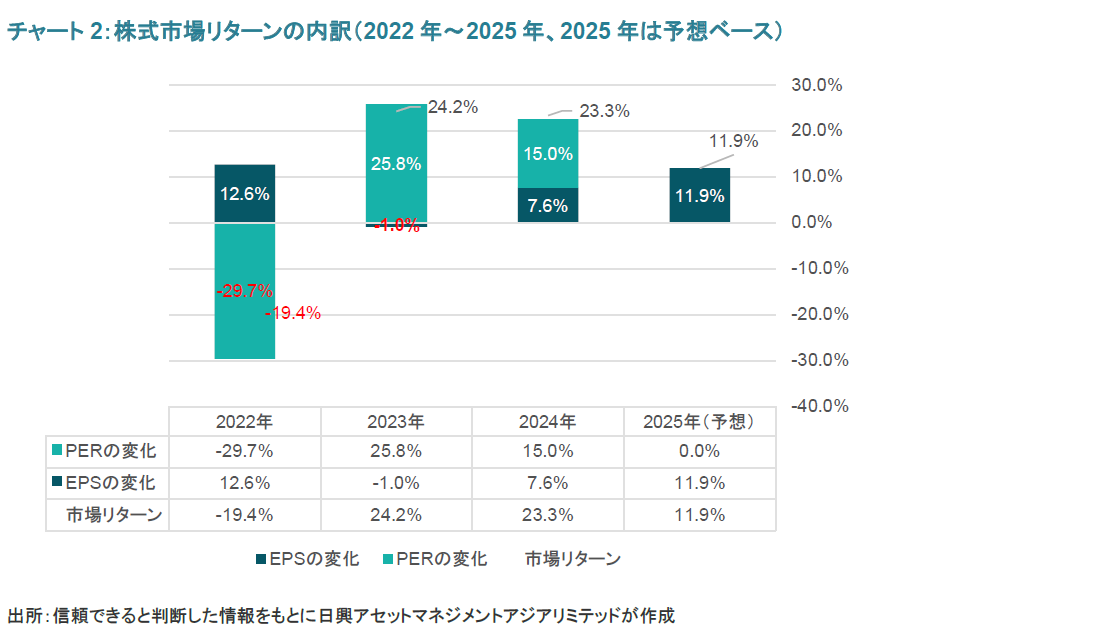

重要なのは、過去数年間の市場リターンの要因を見て、2025年に株価を押し上げるのは何かを理解することだ。2022年の米国市場は、企業利益が12.6%伸びたにもかかわらず、リセッション(景気後退)懸念からバリュエーションが切り下がりPER(株価収益率)が29.7%低下した。逆に2023年には、1.0%の減益にもかかわらず、リセッション懸念の後退に伴い株価は24.2%上昇した。同年のPERは、インフレの鈍化とFRBの利上げ停止を背景に25.8%切り上がり、市場リターンすべての要因となった。2024年になると、FRBがついに利下げサイクルを開始するとともにインフレが落ち着くなか、市場は続伸して23.3%と大幅上昇となったが、この年にはPERが15.0%切り上がるとともに企業利益が7.6%の伸びを見せた。

2025年に向けては、景気の上振れと利下げが企業への追い風となるなか、企業収益見通しは引き続き明るく11.9%の増益が見込まれている。加えて、トランプ政権が減税や規制緩和を実施してリスク資産に押し上げ材料を提供する可能性もある。しかし、可能性がゼロというわけではないが、PERが現在の水準からさらに切り上がる可能性は極めて低い。したがって、2025年に米国市場のリターンの大半を牽引するのは、企業利益の伸びになると予想される(チャート2参照)。

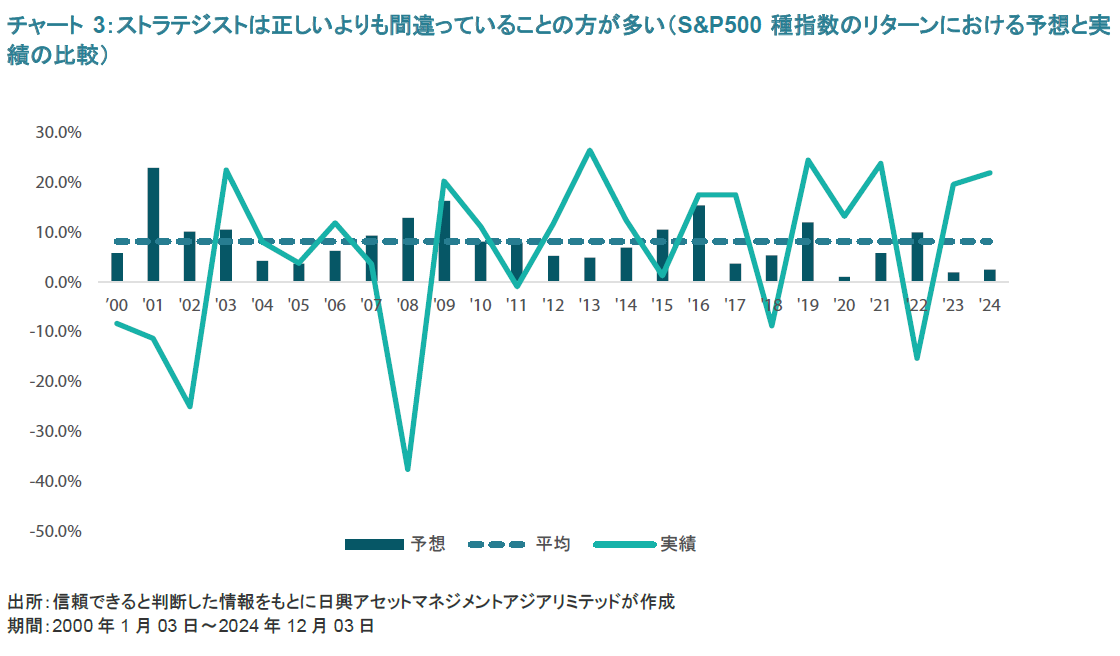

グローバル・ストラテジスト達が各年の年初に設定した株式市場の目標水準を見てみると、興味深いことがわかる。過去2年間はおそらく弱気派の数が強気派を上回っており、2023年は+1.9%、2024年には+2.4%の目標リターンが見込まれていた。トップダウンの観点からは、ストラテジストの見方は地域別見通しにおいても大きく分かれた。それ以来、弱気派は概ね降参しており、また、初めての現象として、ストラテジスト達は米国をオーバーウェイトしその他の地域をアンダーウェイトすべきとの見方でほぼ一致している。米国市場のバリュエーションが世界の他の地域に比べて最も割高であるにもかかわらずだ。どうやら、2年にわたり誤った見方をしてきたストラテジスト達が、FOMO(Fear of missing out)として知られる「取り残されることに対する不安」をようやく感じているようだ。歴史的に見て、グローバル・ストラテジストは正しいよりも間違っていることの方が多いように思われる(チャート3)。いずれは、リスク・リターン特性の分散を強化すべく、投資資金の投下先リスク資産として米国以外の市場に目を向けるのが賢明と言えるかもしれない。

グロース資産に対する確信度の強い見解

- 長期的な成長機会を含有する米国株式のスコアをプラスに維持:市場には対AI・データセンター投資の期待リターンをめぐる懸念があるものの、当社では引き続き米国のテクノロジー株を選好している。企業収益は底堅さを保っており、同セクターの長期的な成長ストーリーは損なわれていない。米国では株価上昇の流れが「マグニフィセント・セブン」(Apple、Microsoft、Alphabet、Amazon、Nvidia、Meta Platforms、Tesla)以外へも広がりつつあり、市場全体に好影響を及ぼしている。インフレが落ち着いて金融政策がハト派化するなか、米国のリスク資産は良好なパフォーマンスを示すとみられる。また、「レッド・スウィープ」は、自国経済を支えるための大規模財政支出の継続と保護主義政策につながると予想され、株式市場にとってプラス材料と言える。

- 新興国株式に対して慎重なスタンス:「レッド・スウィープ」を背景に、新興国株式のスコアは中立に維持している。米国が2025年も利下げを続けるとの見方に変わりはないが、そのペースは鈍化するとみられ、結果としてドルが予想以上に強くなる可能性がある。ドル高になると、新興国の中央銀行は景気刺激策としての利下げを行える余地が小さくなるため、歴史的に新興国市場にとってパフォーマンスの逆風となりやすい。新興国のなかでは、内需主導型経済や長期の構造的成長ストーリーが追い風となっているインド、世界的なテクノロジー・アップサイクルへのエクスポージャーが大きい台湾など、特定の国の選好を継続している。

- 日本株のスコアを中立に維持:ドル高に伴い円安が進行するとの見方から、日本株についてはスコアを中立に維持している。日本企業は資本・配当面で株主還元を拡大すると予想しており、そのような日本の構造改革ストーリーを依然有望視しているが、円のボラティリティの高まりや(世界各国の主要中央銀行のハト派姿勢とは対照的な)日銀のタカ派姿勢が市場センチメントへの逆風となっている。円がより高い水準で安定すれば、日本株のスコアを引き上げる方針である。

- コモディティ関連株のスコアをマイナスに維持:経済指標の鈍化とエネルギーの過剰供給から、コモディティ関連株はマイナス・スコアを継続している。投資家心理が低調な素材株においてポジションの再調整を行うとともに、配当利回りの高さがもたらすディフェンシブ性とポジティブな構造的ストーリーを併せ持つMLPのスコアをプラスに維持している。長期的にはコモディティ関連株がインフレに対して優れた分散投資効果を提供し続けるとの考えに変わりはない。コモディティ関連セクターのファンダメンタルズは、景気循環的にも長期的にも依然有望である。

ディフェンシブ資産

FRBが2024年9月以降合計1.00%の利下げを行ったことで、債券のイールドカーブは今や金融環境の緩和を反映しスティープ化している。市場はかつて緩和サイクルの長期化に期待を寄せていたが、経済指標が好調なことを受けて、今回の利下げサイクルは以前予想されていたよりも緩やかなものになるのではとの見方が広がっている。今月の本レポートでは、2025年における債券の適正水準を判断すべく、米国の主要経済指標の好調さに注目する。米国の政策金利についてタカ派的な見通しが強まる可能性があるものの、市場の下落によって利回りが5%に近づいている米国債は、結果的に投資魅力度が増したと考える。米国債に対しては過去12ヵ月にわたり慎重な見方を維持してきたが、現在はスコアを中立に戻している。

FRB:すでに政策路線を変更か

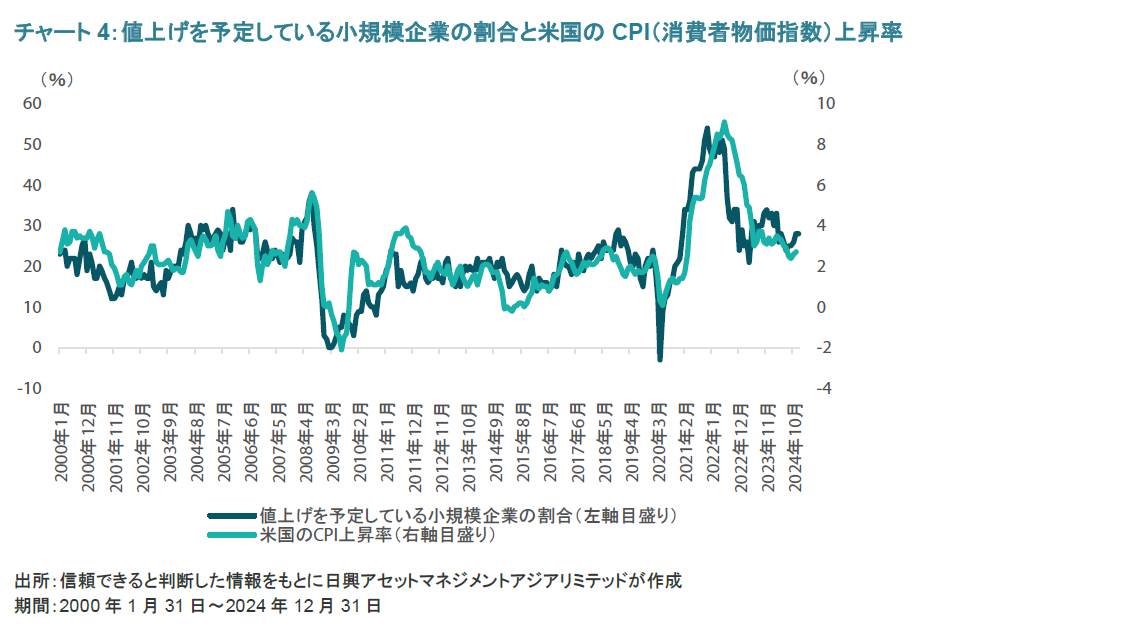

FRBは、インフレが目標水準に向かって減速するとともに失業率がわずかながら上昇するなか、経済を金融引き締めから解放すべく合計1.00%の利下げを行った。FRBが金融緩和サイクルを開始した際、市場は政策金利が2年後に2.5%まで低下すると予想し、緩和サイクルの長期化を期待していた。しかし、このシナリオは、2025年に入って劇的に変化している。インフレが予想以上の根強さを示し、失業率も低水準にとどまっているからだ。一連の経済指標の好調さを受けて、市場は現在12ヵ月後の政策金利を4.13%と予想しており、今回の緩和サイクルが終了するまでにかろうじて織り込まれている利下げはあと1回となっている。これは当社の以前の政策金利予想(3.50~4.0%)を若干上回っているが、インフレの先行指標はインフレとの闘いが終わっていないことを示す兆候をいくつか見せている。例えば、値上げを予定する中小企業の数は増加しており、ISM(全米供給管理協会)の製造業仕入れ価格指数はまたしても値上げ方向を示している。

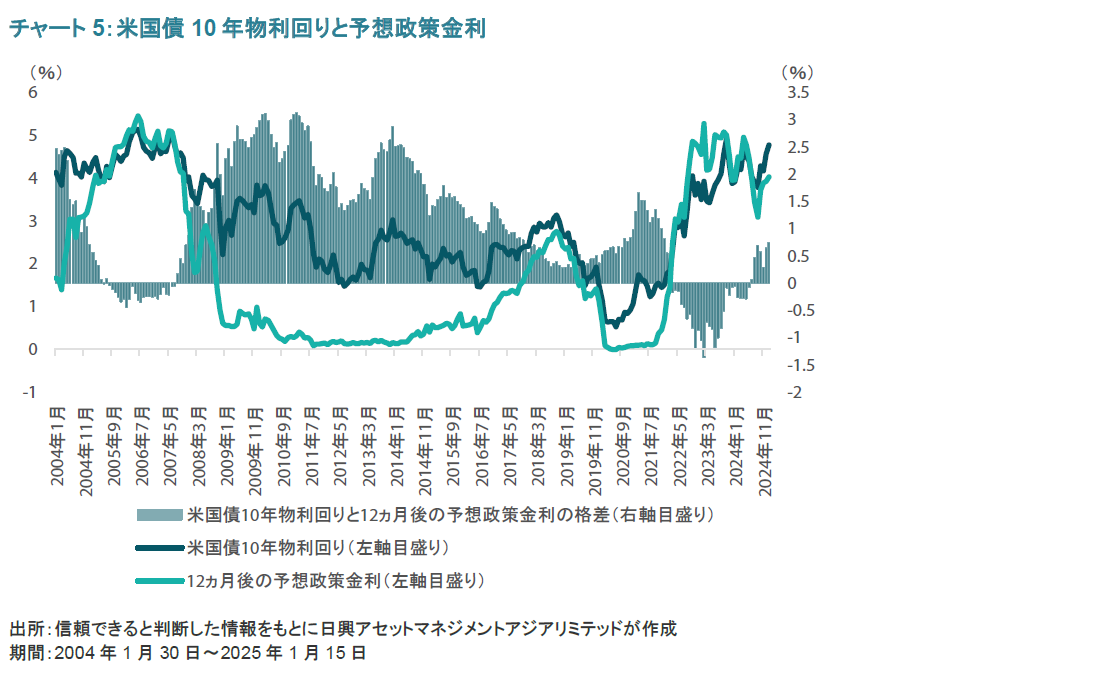

これに加え、雇用者数が強い伸びを示していることから、市場では労働市場が軟化し始めているという従来の見方が疑問視されている。2024年12月の米国の非農業部門就業者数は25万人超の増加となり、これを受けて失業率が4.1%に抑えられるとともに雇用者数の増加は3ヵ月平均で17万人を維持した。インフレが2.9%にとどまっており失業率が1桁台前半にあることを考えると、FRBが緩和サイクルの早期終了を積極的に検討するだろうとの市場の予想に異を唱えるのは難しい。だとすれば、債券のバリュエーションの観点からは、高金利長期化環境が本当に到来した場合に債券利回りはどこまで上昇し得るか、という疑問が生じる。当社の見解としては、国債利回りが10年物で市場に織り込まれている12ヵ月後の政策金利を1.00%上回る水準が、妥当なバリュエーションであるとみている。したがって、10年債利回りで5%の水準(本稿執筆時点では残すところ0.25%のみ)が魅力的なエントリー・ポイントだと考える。

ポジショニングの観点からは、債券利回りの上昇を受けて、米国の国債および投資適格クレジットの投資配分をともに増やすことにより、米国債券のアンダーウェイト幅を減らし始めている。先月はオーストラリア国債を選好していたが、その後、オーストラリア国債の対米国債での利回り格差が+0.20%から-0.15%へと縮小したため、米国債のスコアを中立へと戻した。FRBがどこまで金利を下げるかの予想については、現在のところ、インフレの「最後の1マイル」に取り組むのに少なくとも1%の実質金利が必要だとみている。政策金利のより大幅な引き下げを望んでいた人々にとっては残念なことだが、インフレは2.5~3.0%のレンジにとどまっており、これは当面の政策金利の標準的水準が4%となる可能性を意味しているのかもしれない。

ディフェンシブ資産に対する確信度の強い見解

- 投資適格クレジットおよびハイイールド債:信用スプレッドは引き続き適正水準にあるが、各国中央銀行が金融緩和を進めるにしたがって景気の回復が見込まれる。イールドカーブのスティープ化に伴うヘッジ後利回り水準の向上を受けて、クレジット物への投資を通じた追加利回りの獲得が有効と考える。

- 金はヘッジとして依然魅力的:金は実質金利の上昇やドル高にもかかわらず底堅さを示しており、地政学的リスクおよびインフレ圧力長期化に対するヘッジとしての有効性を証明している。実質金利が低下すれば金にとって追い風となることから、当社では金への配分を長期債ポジションの代わりとして活用している。

- デュレーションを長期化:中央銀行の緩和サイクルは予想されているよりも早期に終了するかもしれないが、イールドカーブが世界的にスティープ化していることで債券の投資魅力は増している。当社では米国債のスコアを中立に引き上げてアンダーウェイト幅を縮小させ始めており、10年債で5%近辺の利回りを目処にデュレーションを長期化する方針である。

プロセス

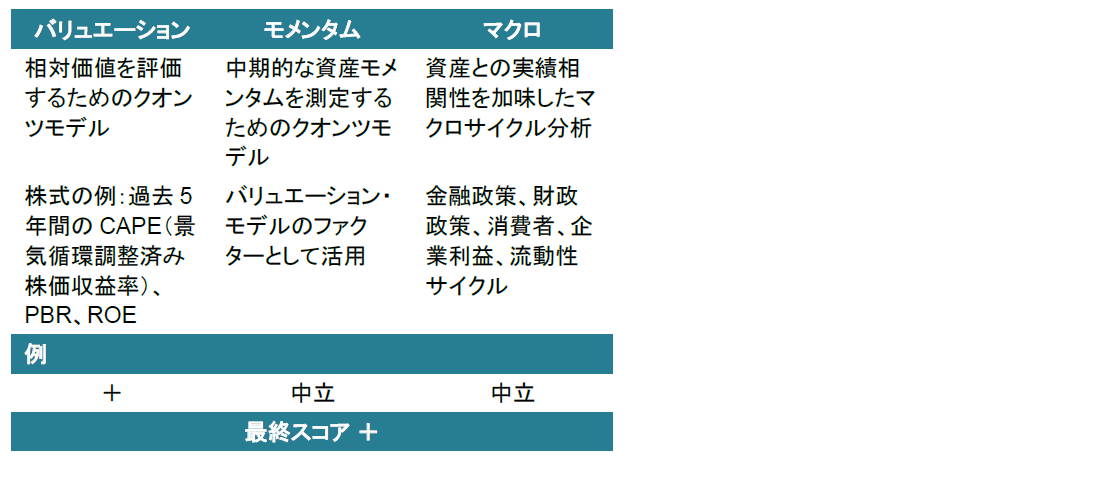

リターンの主要ドライバーを把握するためのインハウス・リサーチ:

当資料は、日興アセットマネジメント(弊社)が市況環境などについてお伝えすること等を目的として作成した資料(英語)をベースに作成した日本語版であり、特定商品の勧誘資料ではなく、推奨等を意図するものでもありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社のファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。資料中において個別銘柄に言及する場合もありますが、これは当該銘柄の組入れを約束するものでも売買を推奨するものでもありません。当資料の情報は信頼できると判断した情報に基づき作成されていますが、情報の正確性・完全性について弊社が保証するものではありません。当資料に掲載されている数値、図表等は、特に断りのない限り当資料作成日現在のものです。また、当資料に示す意見は、特に断りのない限り当資料作成日現在の見解を示すものです。当資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。当資料中のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。なお、資料中の見解には、弊社のものではなく、著者の個人的なものも含まれていることがあり、予告なしに変更することもあります。