本稿は2025年2月27日発行の英語レポート「Balancing Act」の日本語訳です。内容については英語による原本が日本語版に優先します。

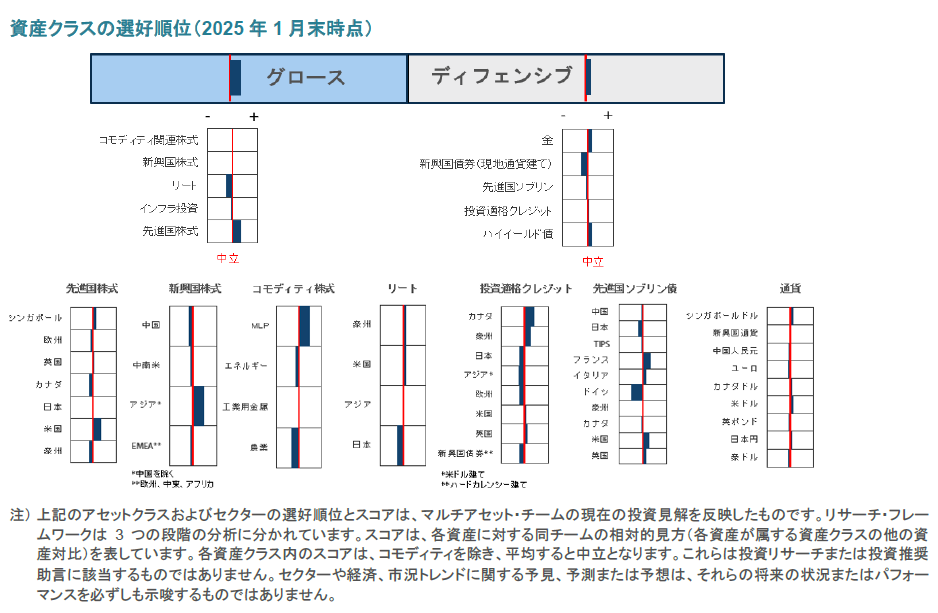

グロース資産のスコアのプラス幅を縮小、ディフェンシブ資産のスコアは維持

投資環境

1月は、前月に弱含んだ債券と株式がともに上昇するなど、ほとんどの資産クラスでリターンがプラスとなった。グローバル株式はMSCI Worldインデックスで月間リターンが3.4%と、年初の低調なスタートから一転して上昇に転じた。一方、グローバル債券は、ブルームバーグ・グローバル総合債券インデックスで月間リターン(米ドル・ベース)が0.6%となった。米国株式は、トランプ大統領が就任式を経て2期目を開始するにあたり米国例外主義に新たな時代をもたらすことに注力する姿勢を示したことから、S&P500種指数とナスダック指数がともに続伸した。米国以外の株式では、欧州市場がロシア・ウクライナ戦争の停戦の可能性を受けて上昇し、好調なパフォーマンスを見せた。中南米も同様に堅調で、また大半の国の通貨が対米ドルで上昇した。アジア市場のパフォーマンスはまちまちとなり、春節(旧正月)で2週間休場となった中国市場が横這いとなるなか、韓国は市場心理の改善を受けて安値から反発、一方でアセアン市場はトランプ大統領が同地域を関税の対象とする可能性があるとの懸念から苦戦した。

債券市場では、月前半に米国債利回りが10年物で4.80%まで上昇したものの、その後市場は回復し、米国債10年物の利回りで月初比0.03%低下の4.54%で月を終えた。債券市場は、米FRB(連邦準備制度理事会)の政策動向を見極めようとしながら、依然ボラティリティの高い状況が続いている。現在、政策金利は2年後で4%程度と予想されているが、米国の経済指標は引き続き堅調で、インフレは3.0%とFRBの目標値を上回る水準にとどまっており、失業率は4%前後で安定している。市場は一貫して利下げを予想しているものの、堅調な経済指標と根強いインフレは政策金利が長期的に高止まりするとみられることを示唆している。米国以外の中央銀行は緩和路線を維持しており、ECB(欧州中央銀行)とカナダ銀行がともに月中に0.25%の利下げを実施した。オーストラリアやニュージーランドといった国も、インフレの鈍化を受けて緩和サイクルに入っている。このように、米国は金利に対してタカ派寄りの姿勢を示すかもしれないものの、世界的にはより拡張的な環境が実現しつつある。

クロス・アセット*

当月は、グロース資産のスコアのプラス幅を縮小する一方、ディフェンシブ資産のプラス・スコアを維持した。グロース資産については、2期目のトランプ政権は米国例外主義の新たな時代の到来を告げるものであり、これは世界の他の市場にも影響をもたらす。米国の経済指標は世界最大の経済が好調に推移していることを引き続き示しており、市場では2025年も力強い企業収益成長が期待されている。ディフェンシブ債券については、最近の利回り上昇を受けて債券市場の投資価値が高まったことを反映し、プラス・スコアを維持した。加えて、キャッシュ・レートの低下に伴い海外債券を保有する際の為替ヘッジ・コストが低下しており、債券のイールドカーブがスティープ化するなか、ポートフォリオ運用において利用しやすくなっている。

グロース資産では、先進国株式のスコアのプラス幅を縮小する一方、新興国株式のスコアを中立に維持した。トランプ政権は輸入関税の引き上げを実施する構えであり、実施されれば当社では米国以外のグローバル・リスク資産に対する見方を変更する可能性がある。また、市場ではトランプ氏の政策がインフレを助長するとみられており、米国政策金利の高止まり長期化とドル高が示唆されている。当社では、経済指標が底堅いこと、そして米国以外の国々ではインフレの水準が今や中央銀行の目標値に近づいてきており金融政策が概してハト派路線にあることを好材料として、グロース資産のスコアをプラス領域に維持している。

先進国株式では、長期的な成長テーマを牽引役として先行きが見通しやすい米国のスコアをプラスに、日本のスコアを中立に維持した。欧州については、米国の輸入関税と中国の景気低迷が同地域への逆風となり得ると考え、スコアをマイナスとしている。日本については、コーポレート・ガバナンスの改善や企業収益の成長加速といった長期の構造的ストーリーを引き続き有望視しているものの、円のボラティリティが高いことを考慮してスコアを中立にとどめている。

エネルギー株については、トランプ大統領のエネルギー政策が増産という形で同セクターへの追い風となり得ることから、いずれはスコアを中立へと引き上げたいと考えている。上場インフラ資産では、データセンターの長期的成長に伴うエネルギー需要拡大というポジティブな見方を反映し、米国の公益事業株のスコアをプラスに維持している。新興国株式では、内需主導型経済や長期の構造的成長ストーリーの恩恵を享受するとみられるインドなど、特定の国の選好を継続している。また、足元の世界的なテクノロジー・アップサイクルが追い風となっている台湾も、スコアをプラスに維持している。

ディフェンシブ資産は、イールドカーブのスティープ化とキャッシュ・レートの低下を受けて獲得できる利回りの魅力度が高まったことから、スコアをプラスに維持した。とはいえ、スプレッド物のスコアは引き下げ、投資適格クレジットとハイイールド債のスコアのプラス幅をともに縮小した。経済成長は世界的に好調さを維持しクレジット市場の追い風になると依然みているものの、スプレッドは今や過去のデータから一段の縮小が難しいと思われる水準に達している。これは同資産クラスの主な投資テーマがキャリーに移ったことを意味しており、債券イールドカーブのスティープ化に伴って、当社ではディフェンシブ資産において他分野への資産配分シフトを進めている。

スプレッド物のスコアを引き下げた分、先進国ソブリン債のスコアを引き上げた。米ドルの為替ヘッジ・コストが大幅に低下したことで、米国債市場の投資魅力度が増したと考えている。加えて、各国政府が財政赤字の規模を膨らませているなかで好調なパフォーマンスを見せている金について、スコアのプラス幅を引き上げた。今後は、債券イールドカーブのスティープ化が進むことでポートフォリオのキャリーやロールの水準が向上するため、債券市場は過去2年の実績に比べてより安定したリターンを提供するものと予想する。

*マルチアセット・チームのクロス・アセット見解は、(1)グロース対ディフェンシブ、(2)グロースおよびディフェンシブ資産内でのクロス・アセット、(3)各資産クラス内での相対的な資産の見方、という3つの異なる段階で示しています。これらの段階は、選好順位の水準は資産クラスが予想可能な形で似た動きあるいは異なる動きを見せるという当社のリサーチおよび直感的認識を表しており、したがって、資産クラスのクロス・アセットでのスコアリングは理に適っているとともに、最終的により熟考された堅固なポートフォリオ構築につながると考えます。

当社の見方

グロース資産

インフレは市場が予想しているよりも根強いように見受けられるが、米国の経済指標が底堅さを維持していることから、グロース資産は依然として魅力的である。一方、米国以外の世界各国では経済指標が低調なままだが、インフレ鈍化を追い風に各国中央銀行は金融引き締め政策から転換して利下げを断行している。

トランプ大統領は就任後、カナダとメキシコからの輸入品に対し高い関税を課すことを発表したが、その後、両国の首脳とのあいだで国境監視を強化するとともに貿易不均衡に対処することで合意したため、関税の実施は先送りされた。市場はトランプ大統領の発表を交渉戦術の一環と受け止めており、さらにエスカレートする可能性は低いとみている。一方、米国は中国からのあらゆる輸入品に10%の関税を課すこととし、これに対して中国は同様の報復措置を実施した。しかし、関税が予想されたよりも軽微なものであったため、市場はポジティブな反応を見せた。企業収益は大半の地域で底堅く推移しており、これが当社のリスク・オン姿勢にとって引き続き重要な材料となっている。米国の高金利長期化環境とドル高が進行するなか、企業収益の伸びは上向き基調が続いており、足元でハードル・レートが高まっているにもかかわらず、グロース資産を下支えしている。

株式の決算発表シーズンのスコアカード

これまでのところ、S&P500種指数を構成する米国企業の半数以上が四半期決算の発表を終えている。その結果は好調で、77%の企業が市場予想を上回る内容となった。上振れの度合いも大きく、増益率は市場予想を5.7%上回っている。結果として、2025年におけるS&P500種指数の構成企業の増益率予想は、年初の前年比12%から同16%に上方修正されている。

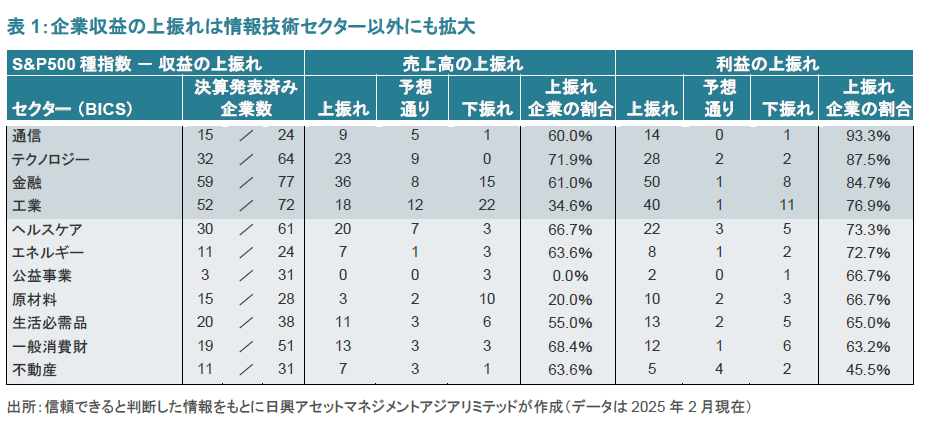

これまでのところで上振れを記録している米国株式のセクターは通信、テクノロジー、金融、工業で、いずれも利益が上振れした企業の割合が過去平均の74%を上回っている。これまでの数四半期において企業収益上振れの中心となってきたのはテクノロジー・セクターだったが、直近ではそれ以外のセクターも利益の好調な上振れと伸びを見せるようになってきており(表1参照)、好業績セクターの幅が広がっていることは心強いと言える。金融セクターは、トランプ氏が大統領選で勝利するとともに共和党が米国議会の主導権を奪還した影響で、高金利環境と規制緩和への期待から投資家心理が改善したため、上昇してきている。工業セクターも、特に企業が在庫を補充したいと考える兆しを見せているなか、最近の製造業PMI(購買担当者景気指数)が景気拡大を示す水準に転じたことが追い風となるだろう。

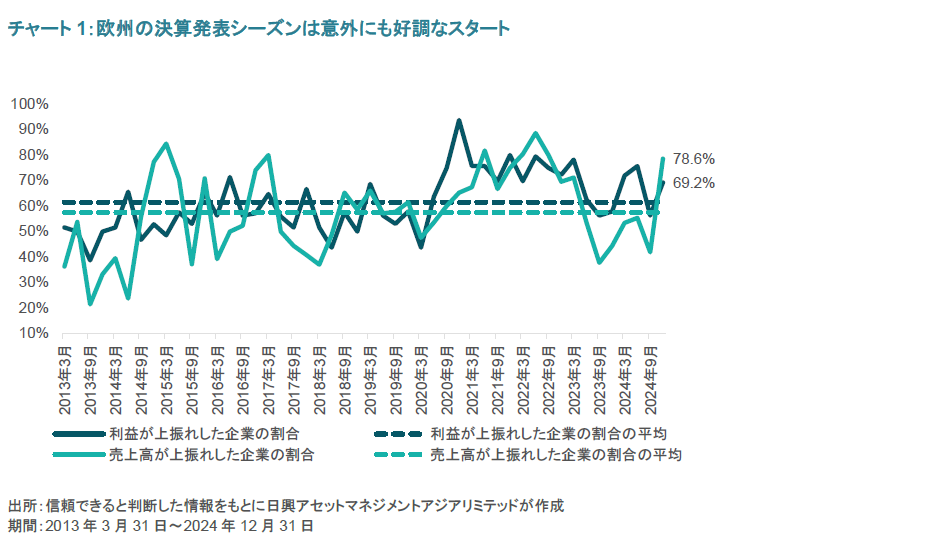

欧州では、ユーロ・ストックス50指数構成企業の約3割が決算を発表した。まだ決算発表シーズンの早い段階であるとはいえ、売上高と利益の両方で市場予想を大幅に上回っていることは心強い(チャート1)。利益が上振れした企業の割合は69%近くと、過去平均の62%を上回っている。しかし、前四半期比での売上高および利益の伸びは横這いとなっており、決算発表シーズン前に市場予想が大幅に下方修正され達成すべき基準が下がっていたことを示唆している。

経済指標の低迷が続き企業収益が伸び悩んでいるものの、インフレ鈍化を受けたECBの利下げが相対的に割安なバリュエーションとともに当該地域に強い追い風をもたらしている。ウクライナ・ロシア戦争停戦の可能性から、欧州の金融セクターは年初来でパフォーマンスが最も好調なセクターとなっている。同地域の企業収益成長の顕在化は年後半になる可能性が高いため、それまでは様子見としたいと考える。

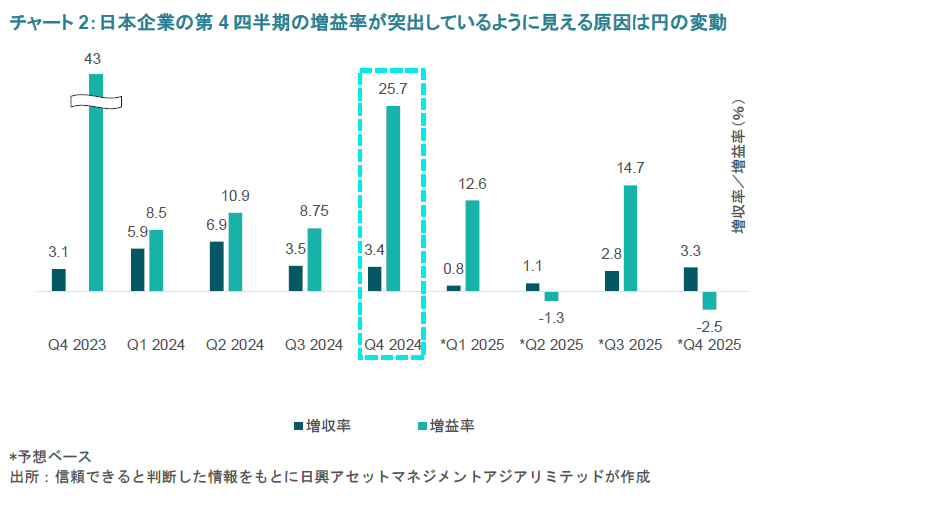

日本では半数以上の企業が決算発表を終えているが、そのうち利益が上振れした企業の割合は60%と、過去平均の58%を上回っている。しかし、売上高については、上振れした企業の割合が過去平均の49%に対して48%と、幾分失望的な結果となっている。第4四半期の増益率は26%近くと非常に好調だったが、これは概ね市場に織り込み済みであった。第4四半期の増益率が突出しているように見える(チャート2参照)原因は円のボラティリティで、上場企業の多くが輸出企業で円安が利益の押し上げ要因となっているためである。当社では、コーポレート・ガバナンスの改善や株主還元に向けた取り組みなど、日本の企業再建ストーリーを引き続き有望視しており、円相場が安定すれば日本株のスコアを引き上げたいと考えている。

グロース資産に対する確信度の強い見解

- 長期的な成長機会を含有する米国株式のスコアをプラスに維持:市場には対AI(人工知能)・データセンター投資の期待リターンをめぐる懸念があるものの、当社では引き続き米国のテクノロジー株を選好している。企業収益は底堅さを保っており、同セクターの長期的な成長ストーリーは損なわれていない。米国では株価上昇の流れが「マグニフィセント・セブン」(Apple、Microsoft、Alphabet、Amazon、Nvidia、Meta Platforms、Tesla)以外へも広がりつつあり、市場全体に好影響を及ぼしている。インフレが落ち着いて金融政策がハト派化するなか、米国のリスク資産は良好なパフォーマンスを示すとみられる。また、共和党が大統領職と上下両院の多数派を占めるに至ったことで、自国経済を支えるために大規模財政支出が継続されるとともに保護主義政策が実施されるとみており、これは株式市場にとってプラス材料と言える。

- 新興国株式のスコアを中立に維持:共和党が大統領職と上下両院の多数派を占めるに至ったことを背景に、新興国株式のスコアは中立に維持している。米国が2025年も利下げを続けるとの見方に変わりはないが、そのペースは鈍化するとみられ、結果としてドルが予想以上に強くなる可能性がある。ドル高になると、新興国の中央銀行は景気刺激策としての利下げを行える余地が小さくなるため、歴史的に新興国市場にとってパフォーマンスの逆風となりやすい。新興国のなかでは、内需主導型経済や長期の構造的成長ストーリーが追い風となっているインド、世界的なテクノロジー・アップサイクルへのエクスポージャーが大きい台湾など、特定の国の選好を継続している。

- 日本株のスコアを中立に維持:ドル高に伴い円安が進行するとの見方から、日本株についてはスコアを中立に維持している。日本企業は資本・配当面で株主還元を拡大すると予想しており、そのような日本の構造改革ストーリーを依然有望視しているが、円のボラティリティの高まりや(世界各国の主要中央銀行のハト派姿勢とは対照的な)日銀のタカ派姿勢が市場センチメントに逆風をもたらしている。円がより高い水準で安定すれば、日本株のスコアを引き上げる方針である。

- コモディティ関連株のスコアを引き上げ:コモディティ関連株については、スコアをマイナスから中立に引き上げた。同資産クラス内では、投資家心理が低調な素材株のスコアを引き下げる一方、配当利回りの高さがもたらすディフェンシブ性とポジティブな構造的ストーリーを併せ持つMLPのスコアを引き上げた。コモディティ関連株が長期的にインフレに対して優れた分散投資効果を提供し続けるとの考えに変わりはない。コモディティ関連セクターのファンダメンタルズは、景気循環的にも長期的にも依然有望である。

ディフェンシブ資産

ディフェンシブ資産は2025年、米国債利回りのボラティリティの高さにもかかわらず好調なスタートを切った。各国中央銀行が利下げを進めていることから、FRBが利下げサイクルを早期に終了することにしたとしても、グローバル債券市場は過去2年に比べて良好なパフォーマンスを提供すると予想される。とはいえ、信用スプレッドが比較的タイトな水準に達したことから、投資適格クレジットについてはスコアの引き下げを開始した。今月の本稿では、スプレッドの水準そのものに注目して依然魅力的なスプレッドを提供している国を特定する。

信用スプレッド:投資価値が残っている分野

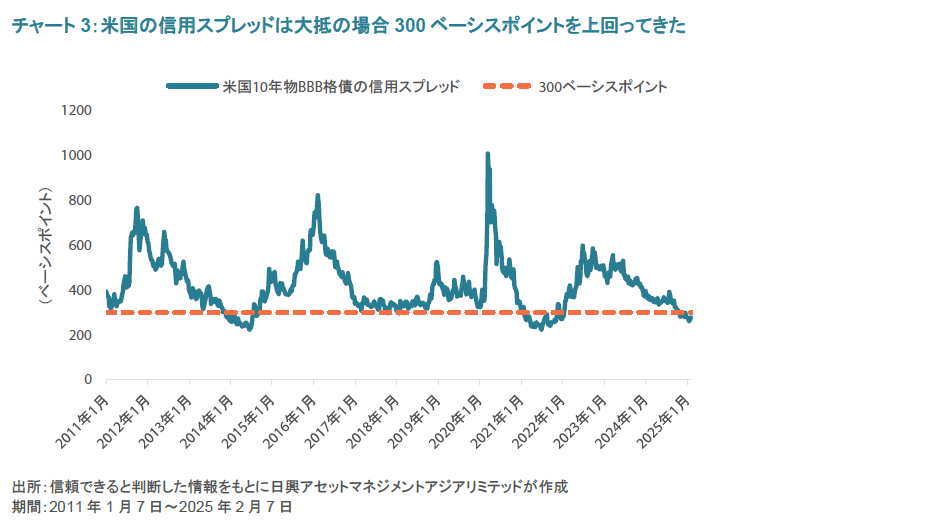

約2年半にわたって縮小を続けてきた信用スプレッドは、今やこれ以上の縮小が困難とみられる水準に達している。例えば、米国の10年物BBB格債のスプレッドは271ベーシスポイントまで縮小しているが、これは2011年、2014年、2021年に記録した世界金融危機後の最低値に迫る水準だ。世界金融危機以降、10年物BBB格債の信用スプレッドが300ベーシスポイントを下回ることは比較的稀であり、2010年以降で当該水準を下回った期間は合計わずか104週(2010年からこれまでの13%)に過ぎない。

チャート3が示す通り、米国の信用スプレッドには平均回帰的な傾向があり、その信用サイクルは通常24ヵ月続く。大まかに言えば、信用スプレッドが現在のようなタイトな水準まで縮小すると、予期せぬ出来事によってスプレッドの拡大が引き起こされ得ることから、スプレッドの拡大リスクが当該債券で獲得できるキャリーを上回り始める。したがって、投資適格クレジットのスコアを中立近くへと引き下げた。これは、米国のクレジット市場に対してネガティブな見方をしているからではなく、信用スプレッドが予期せぬリスクを補うのに十分な水準にないからである。

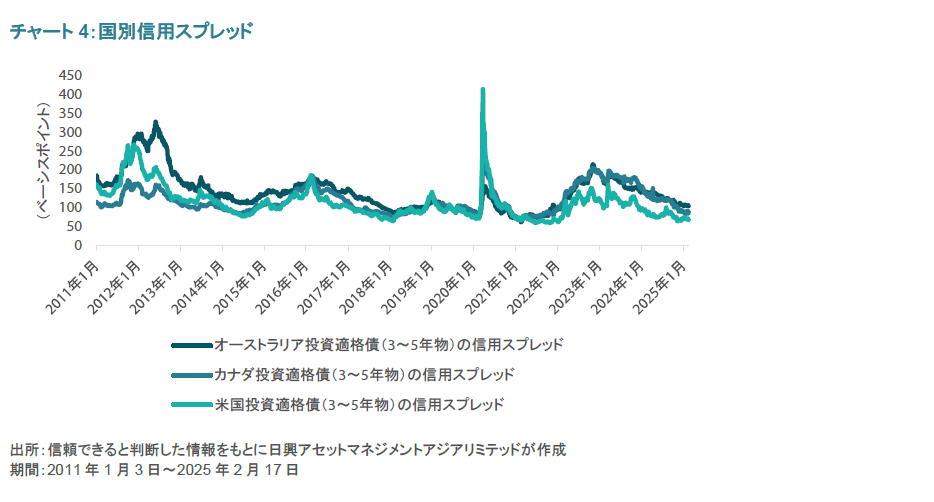

米国などの市場は信用スプレッドがタイトな水準に達しているが、これは他の国に当てはまるとは限らない。魅力的なスプレッドを提供している国・地域もあり、債券イールドカーブがよりスティープな市場はスプレッドの不足分を補いやすい。現在、クレジット物のポジションとしては、スプレッドが依然100ベーシスポイントを上回っているオーストラリアを引き続き選好している。スプレッドの縮小においてオーストラリアは米国に後れることが多いが、いずれは同様の水準に行き着く。オーストラリア市場のもう1つの利点は信用の質が平均的に高いことで、他国市場の大半ではA格である主要銀行の格付けがAA格となっている。また、当社ではカナダのクレジット物も選好している。カナダのスプレッドはオーストラリアに比べるとタイトだが、米国よりは依然大きい。加えて、カナダ銀行は現在金融緩和サイクルを積極的に進めており、ターミナル・レート(利上げ・利下げサイクルにおける最終到達点の金利水準)の市場予想は当初の5%から2.50%まで低下している。この金融緩和はカナダ経済の成長を刺激し得る。初期の経済指標は2024年に見られた1%弱の成長が終わりつつあることを示唆しており、信用スプレッドにとってプラスの兆候と言える。

このように、信用スプレッドは過去の基準からすると今やタイトになってきているが、投資資金を振り向ける価値のある分野はまだあると考える。クレジット物の投資戦略は過去2年に比べてディフェンシブ性が強まると考えており、BBB格の発行体よりもA格の発行体に焦点を当てることになるだろう。投資家にとって好都合なことに、様々な地域への分散投資によって獲得できる為替ヘッジ後利回りが高くなっており、また、チャート4が示すように、スプレッドが拡大する場合はあらゆる市場において同様の動きが起こりやすい。

ディフェンシブ資産に対する確信度の強い見解

- 投資適格クレジットのスコアを引き下げ:信用スプレッドは、過去にも一段の縮小が難しかったタイトな水準に達している。世界の景気に対してはポジティブな見方をしているものの、信用スプレッドについてはより慎重なスタンスをとり始めており、イールドカーブの短期債ゾーンで安定したキャリーを獲得することにフォーカスしている。

- 金はヘッジとして依然魅力的:金は実質金利の上昇やドル高にもかかわらず底堅さを示しており、地政学的リスクおよびインフレ圧力長期化に対するヘッジとしての有効性を証明している。実質金利が低下すれば金にとって追い風となることから、当社では金への配分を長期債ポジションの代わりとして活用している。

- デュレーションを長期化:中央銀行の緩和サイクルは予想されているよりも早期に終了するかもしれないが、イールドカーブが世界的にスティープ化していることで債券の投資魅力は増している。米国債のスコアについては中立からプラスに引き上げており、10年債利回りで4.75~5%辺りの水準を目処にデュレーションを長期化する方針である。

プロセス

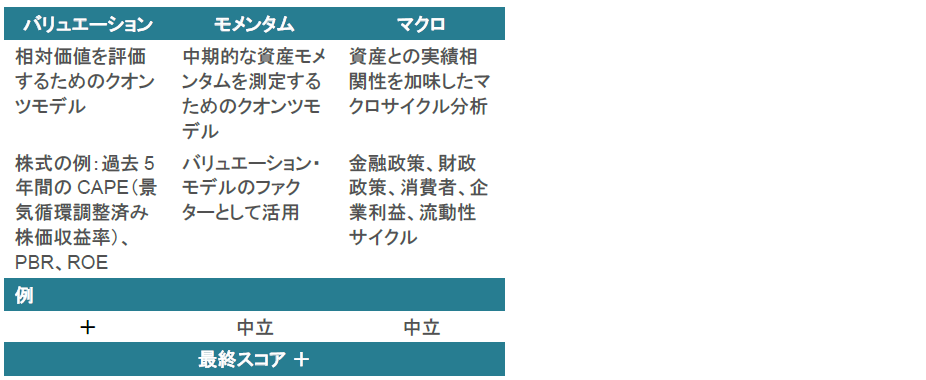

リターンの主要ドライバーを把握するためのインハウス・リサーチ:

当資料は、日興アセットマネジメント(弊社)が市況環境などについてお伝えすること等を目的として作成した資料(英語)をベースに作成した日本語版であり、特定商品の勧誘資料ではなく、推奨等を意図するものでもありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社のファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。資料中において個別銘柄に言及する場合もありますが、これは当該銘柄の組入れを約束するものでも売買を推奨するものでもありません。当資料の情報は信頼できると判断した情報に基づき作成されていますが、情報の正確性・完全性について弊社が保証するものではありません。当資料に掲載されている数値、図表等は、特に断りのない限り当資料作成日現在のものです。また、当資料に示す意見は、特に断りのない限り当資料作成日現在の見解を示すものです。当資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。当資料中のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。なお、資料中の見解には、弊社のものではなく、著者の個人的なものも含まれていることがあり、予告なしに変更することもあります。