本稿は2025年3月25日発行の英語レポート「Balancing Act」の日本語訳です。内容については英語による原本が日本語版に優先します。

グロース資産のスコアをプラスに維持、ディフェンシブ資産のスコアは引き下げ

投資環境

2月の資産市場は両悪入り混じったパフォーマンスを見せ、株式が売り込まれる一方で債券は上昇した。グローバル株式の月間リターンはマイナスに転じ、MSCI Worldインデックスで-0.81%となった。地域別のパフォーマンスはまちまちで、米国ではS&P500種指数が1.42%下落する一方、欧州ではユーロ・ストックス50指数が3.34%上昇した。欧州市場のパフォーマンスがプラスとなった背景には、トランプ米大統領がウクライナへの軍事援助の保留をちらつかせ始めたことで、ロシア・ウクライナ戦争停戦の見込みが出てきたことがある。他方、米国市場は、関税や新設のDOGE(政府効率化省)をめぐる不安が政府職員間の混乱拡大に伴い企業の景況感を悪化させていることから、共和党の政策実行を嫌気した。アジアでは中国株式が良好なパフォーマンスを示し、上海総合指数が現地通貨ベースで2.3%上昇した。特に好調だったのは中国のテクノロジー関連銘柄で、同市場のセンチメントは大幅に改善した。

債券市場では利回りが月間で大幅に低下し、米国債10年物利回りは前月末比0.33%低下の4.21%で月を終えた。米国債市場が共和党の政策と米FRB(連邦準備制度理事会)の政策転換との相互作用をまだ消化しきれていないなか、月中に発表された経済指標の低迷を受けて政策金利予想が下方修正された。S&Pサービス業PMI(購買担当者景況指数)が政治的不透明感を理由としたアンケート回答者の景況感悪化を受けて低下するなど、米国の経済指標は下振れした。米国以外の国では、中央銀行がハト派的政策スタンスを維持した。オーストラリア準備銀行は今サイクル初となる翌日物キャッシュ・レートの引き下げを実施して利下げ開始済み中銀の仲間入りを果たし、加えてニュージーランド準備銀行が0.50%、イングランド銀行が0.25%の利下げを実施した。ECB(欧州中央銀行)も3月に入って利下げを行っている。日銀は引き続き数少ないタカ派中銀の1つであり、日本ではインフレが加速していることから、市場は日銀が年内にあと1、2回利上げを実施すると予想している。

クロス・アセット*

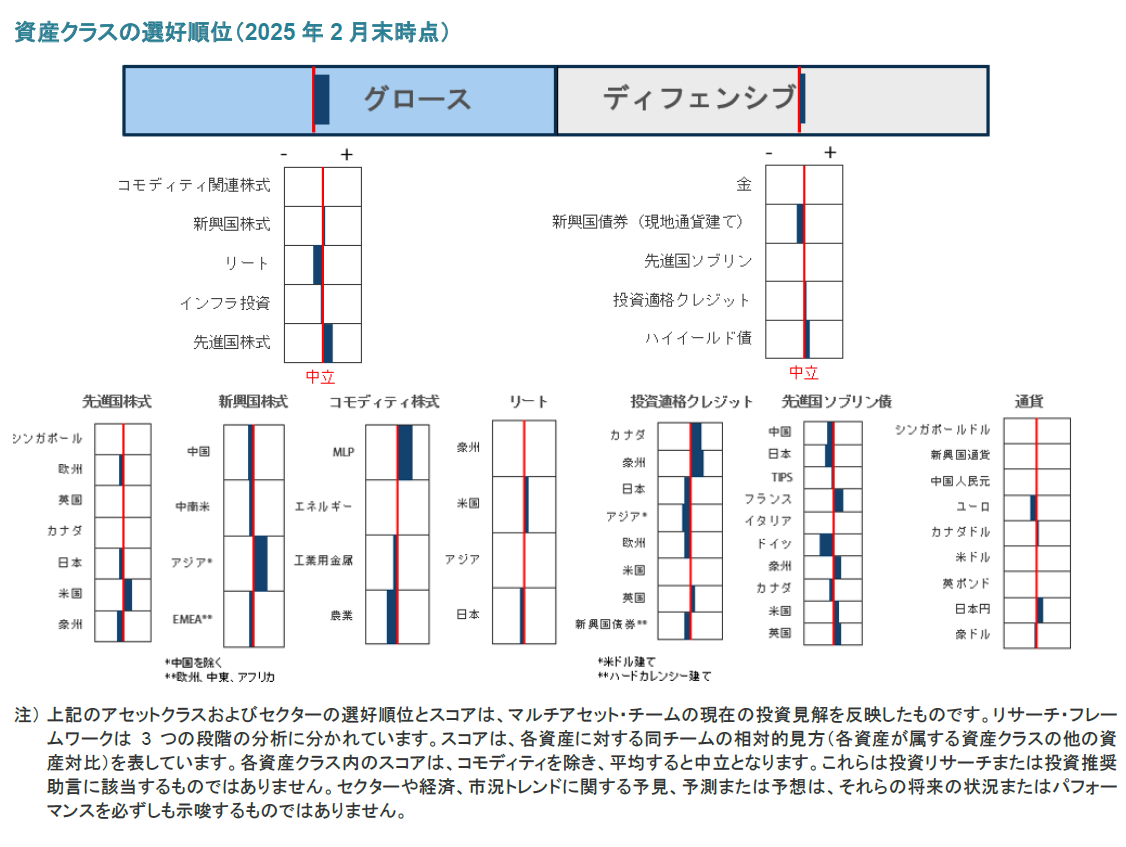

当月は、グロース資産のスコアをプラスに維持する一方、ディフェンシブ資産のスコアを若干引き下げた。ディフェンシブ資産に関しては、1月に債券市場が売り込まれて米国債利回りが10年物で4.70%という高水準に達したことを利用し、デュレーションを長期化していた。トランプ関税が金融市場にもたらしたボラティリティの高まりは「安全な避難先」資産である債券にとって通常追い風となりやすいものの、2月には債券市場が大幅上昇し信用スプレッドもタイトな状態が続いたため、現在はデュレーション・ポジションをやや短期化しようとしている。グロース資産についてはプラス・スコアをそのまま維持したが、短・中期的に上場インフラ資産や公益事業株など金利感応度の高い株式のスコアを引き上げることを検討している。一方、日本株式については円高を理由にスコアを引き下げた。

グロース資産では、先進国株式のスコアのプラス幅を縮小する一方、新興国株式のスコアをプラスへと引き上げた。トランプ大統領による輸入関税の発表が始まって以来、株式市場はリセッション(景気後退)の可能性に怯えている。最近では経済指標も弱含みを見せる一方でインフレが依然根強く高止まりしていることを受けて、リスクオフ・ムードが強まりグローバル株式は直近の高値から反落している。しかし、それでも経済指標は底堅く(インフレ水準が今や各国中央銀行の目標値に近づいているなか)金融政策は世界的にハト派路線にあり、これを好材料としてグロース資産に対してはポジティブな見方を維持している。国・地域別では、長期的な成長テーマを牽引役として先行きが見通しやすい米国のスコアをプラスに維持する一方、日本のスコアをマイナスに引き下げた。日本については、コーポレート・ガバナンスの改善や企業収益の成長加速といった長期の構造的ストーリーを引き続き有望視しているものの、円高による逆風を考慮してエクスポージャーを削減した。欧州については、米国の輸入関税と中国の景気低迷が同地域への逆風となり得ると考え、スコアをマイナスにとどめているが、バリュエーション面の相対魅力度が高い英国については、スコアをプラスに維持している。コモディティ関連株のスコアは全体としては中立に据え置いたものの、同資産クラス内では、トランプ大統領のエネルギー政策が増産という形で追い風になると予想されるエネルギー株のスコアを中立へと引き上げた。上場インフラ資産では、データセンターの長期的成長に伴うエネルギー需要拡大というポジティブな見方を反映し、米国の公益事業株のスコアをプラスに維持している。新興国株式では、内需主導型経済や長期の構造的成長ストーリーの恩恵を享受するとみられるインドなど、特定の国の選好を継続している。また、足元の世界的なテクノロジー・アップサイクルが追い風となっている台湾も、スコアをプラスに維持している。

ディフェンシブ資産は、パフォーマンスがイールドカーブのスティープ化や経済指標の幾分かの鈍化、利下げ、政策をめぐる不透明感に反応し始めたことから、スコアを小幅ながら依然プラスとしている。最近では、ここ3ヵ月で為替ヘッジ後利回りが大幅に改善した先進国ソブリン債のスコアを引き上げた。一方、年初来で価格が10%近くと大幅に上昇している金のスコアを引き下げた。過去12ヵ月にわたって金価格の上昇率がインフレを上回ってきたことから、当社の長期バリュエーション調整は金が割高だと示し始めている。今後は、債券が再びディフェンシブ性を増すとみており、2024年を通じて保有してきた金のポジションを一部入れ替えてソブリン債への配分を拡大しようと考えている。投資適格クレジットについては全体としてスコアを若干のプラスに維持したものの、同資産クラス内で、獲得可能なスプレッドと為替ヘッジ後利回りにおける格差を反映し、米国からオーストラリアへの配分シフトを進めた。

*マルチアセット・チームのクロス・アセット見解は、(1)グロース対ディフェンシブ、(2)グロースおよびディフェンシブ資産内でのクロス・アセット、(3)各資産クラス内での相対的な資産の見方、という3つの異なる段階で示しています。これらの段階は、選好順位の水準は資産クラスが予想可能な形で似た動きあるいは異なる動きを見せるという当社のリサーチおよび直感的認識を表しており、したがって、資産クラスのクロス・アセットでのスコアリングは理に適っているとともに、最終的により熟考された堅固なポートフォリオ構築につながると考えます。

当社の見方

グロース資産

続いている関税の発表から生じる下振れリスクは増しているものの、米国の経済指標は底堅さを維持すると考えていることから、グロース資産は依然として魅力的である。一方、インフレは市場が予想していたよりも根強いように見受けられ、スタグフレーションへの懸念が強まっている。1ヵ月延期されていたカナダとメキシコへの関税が発動されたことを受けて、株式市場は直近の高値から反落した。市場では、先の関税発表はトランプ流交渉戦術の一環とみなされ、さらにエスカレートするとは予想されていなかった。一方、対中国の関税はさらに10%引き上げられて20%となり、また米国は敢えて鉄鋼とアルミニウムにも25%の関税を課すことにしたが、これらの決定は市場では嫌気された。米国以外の国々ではインフレが鈍化するなかで経済指標が低調にとどまっており、各国中央銀行は金融引き締め政策から転換して利下げを実施していくとみられる。リスク資産に対する当社のポジティブな見方において重要な役割を果たすのは、企業収益になると考える。関税は痛手となるかもしれないが、企業収益は大半の地域で十分に持ち堪えるとみられる。企業の利益成長は引き続き加速基調にあり、グロース資産にとって追い風となっている。

楽観的に見るべきか、悲観的に見るべきか

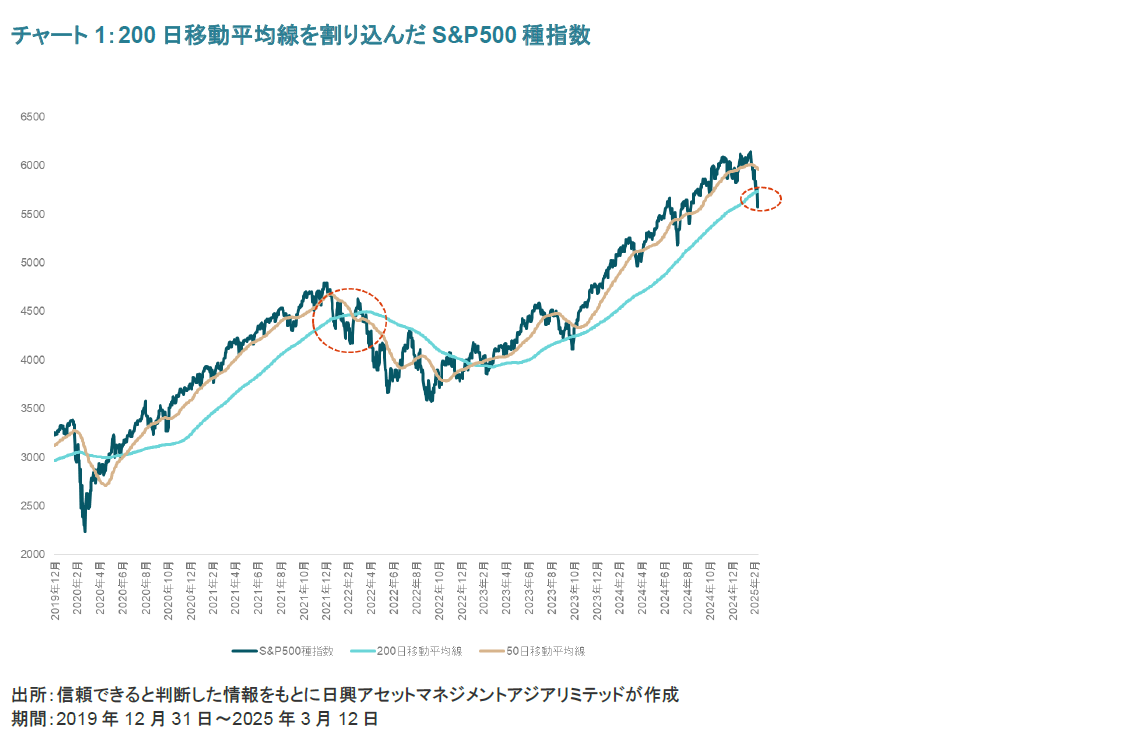

米国の輸入関税の発表を受けて、投資家はここ数週間かなり神経質になっている。米国の経済指標が市場予想を下回るなか、貿易をめぐる対立激化への不安とリセッションの可能性への懸念が相まって、市場センチメントに重くのしかかっている。2月19日にS&P500種指数とナスダック総合指数が史上最高値を更新して以降、市場センチメントは急速に悪化しており、その変化を際立たせるものとして、S&P500種指数が200日移動平均線を割り込む(チャート1参照)など、相場はテクニカル・サポート水準を下回った。200日移動平均線割れはテクニカル分析ではしばしば売りシグナルとみなされ、市場トレンドが上昇から下降へ転換した可能性を示唆する。フィボナッチ・リトレースメント(フィボナッチ数列を応用して上昇相場の押し目や下降相場の戻りの水準を判断するテクニカル指標)によるとS&P500種指数の次のサポート水準は5,550であり、この水準を割り込んだ場合には5,400まで下放れする可能性がある。

逆に、50日移動平均線を見てみると依然200日移動平均線を上回って推移しており、上昇トレンドが続いていることを示唆している。しかし、下降トレンドが長期化した結果50日移動平均線が200日移動平均線を下回るようになれば、「デスクロス」と呼ばれるこの事象は弱気トレンドを示唆し得る。2022年2月にデスクロスが起こった際は、その後、年を通じて市場が下落したため、これらの指標は今後数週間注視していく価値がある。

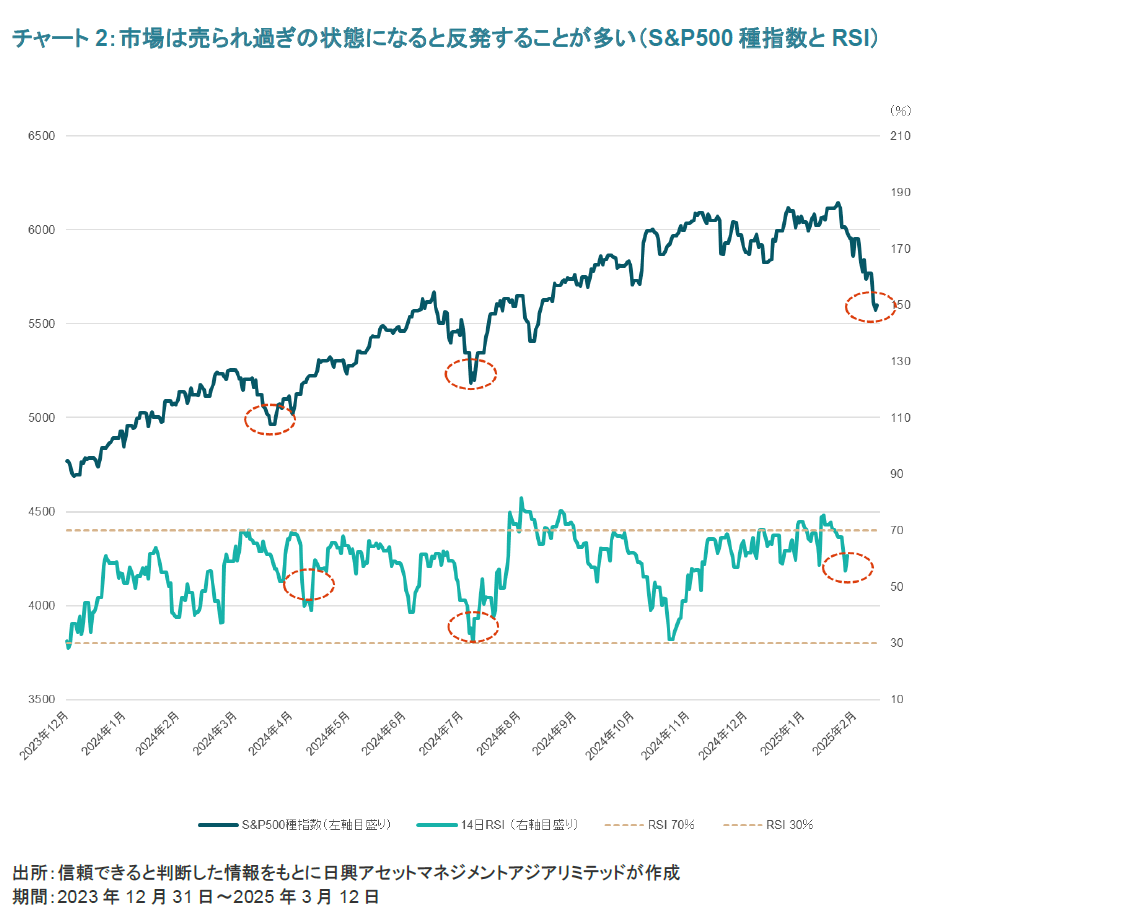

当社がモニターしているもう1つの指標はRSI(相対力指数)で、買われ過ぎや売られ過ぎの状態を判断するテクニカル分析でよく使われるモメンタム・オシレーターである。現在、RSIは30%まで低下しており、市場は売られ過ぎの状態にあるように見受けられる(チャート2参照)。過去1年を振り返ってみると、RSIが30%に達して売られ過ぎの状態を示唆したケースは3回あり、いずれの場合も市場はその後反発した。歴史は常に同じことを繰り返すとは限らないが、一定のリズムを辿ることは多いと考える。

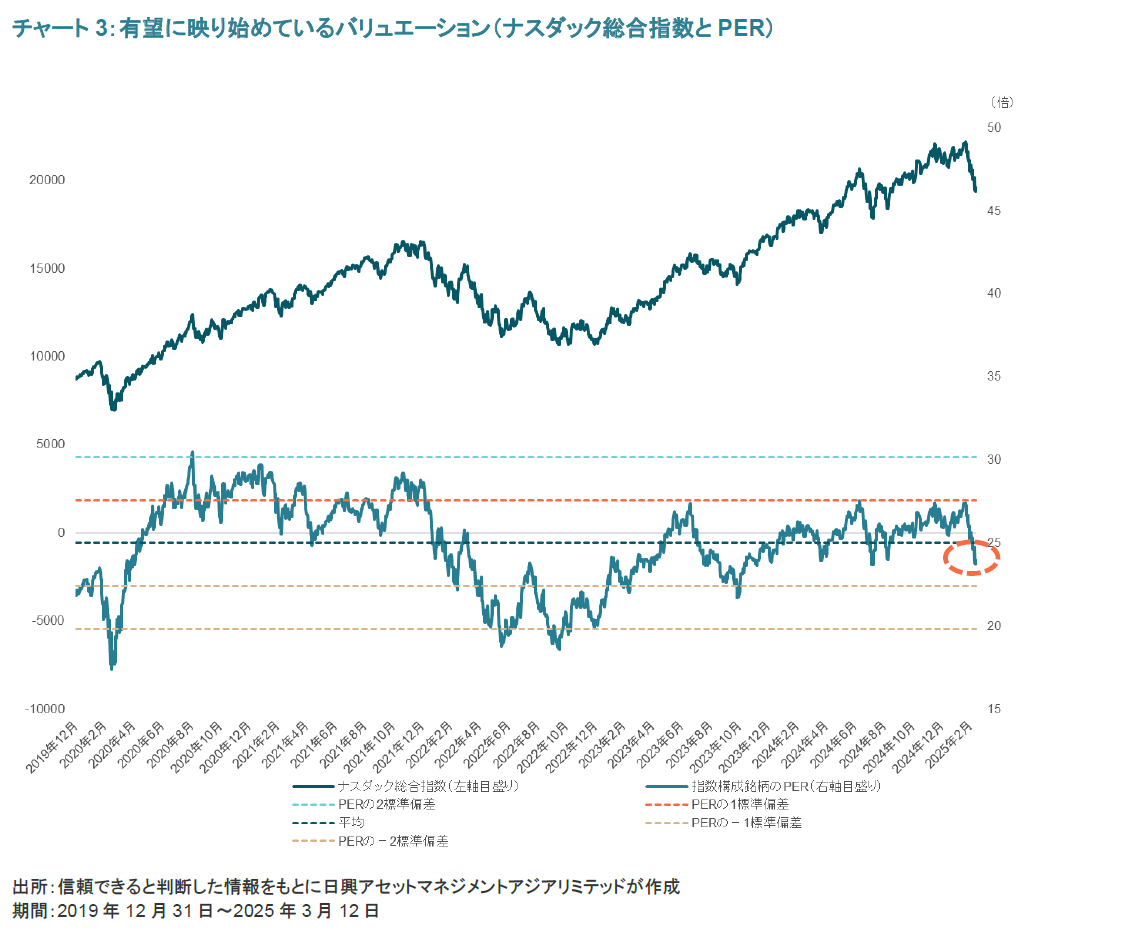

最後に、ファンダメンタルの観点から見ると、特にナスダック総合指数において興味深い展開が示されている。最近の市場調整を受けて、PER(株価収益率)は今や過去5年の平均値を下回り、当該過去平均値から下の1標準偏差に向かって低下しつつある。経済指標の悪化や関税をめぐる不透明感にもかかわらず、企業収益が今後数四半期にわたって安定的な伸びを見せれば、PERは実際のところ比較的割安に見えるようになる可能性があり、絶好の買い場をもたらし得る。

グロース資産に対する確信度の強い見解

- 長期的な成長機会を含有する米国株式のスコアをプラスに維持:市場には対AI(人工知能)・データセンター投資の期待リターンをめぐる懸念があるものの、当社では引き続き米国のテクノロジー株を選好している。企業収益は底堅さを保っており、同セクターの長期的な成長ストーリーは損なわれていない。米国では株価上昇の流れが「マグニフィセント・セブン」(Apple、Microsoft、Alphabet、Amazon、Nvidia、Meta Platforms、Tesla)以外へも広がりつつあり、市場全体に好影響を及ぼしている。

- ディフェンシブ性の強い英国株式とシンガポール株式のスコアをプラスに維持:配当利回りが高くベータ値が低い英国およびシンガポール株式のスコアをプラスとしている。これらの市場は相対バリュエーションの面でも魅力度が高く、また貿易収支が赤字であるため、トランプ大統領の関税政策の標的となる可能性が極めて低い。

- 新興国株式のスコアをプラスに引き上げ:米国が2025年も利下げを続けるとの見方に変わりはないが、そのペースは鈍化するとみられる。ドル高になると、新興国の中央銀行は景気刺激策としての利下げを行える余地が小さくなるため、歴史的に新興国市場にとってパフォーマンスの逆風となりやすい。しかし、ドル高はピークが近いように見受けられ、同通貨が徐々に下落するようになれば新興国にとって追い風となり得る。新興国のなかでは、内需主導型経済や長期の構造的成長ストーリーが追い風となっている国を選別的に選好している。

- コモディティ関連株のスコアを中立に維持:投資家心理が低調な素材株のスコアを引き下げる一方、エネルギー株のスコアを中立に引き上げるリバランスを行った。配当利回りの高さがもたらすディフェンシブ性とポジティブな構造的ストーリーを併せ持つMLP(マスターリミテッドパートナーシップ)については、スコア大幅なプラスに維持した。コモディティ関連株が長期的にインフレに対して優れた分散投資効果を提供し続けるとの考えに変わりはない。コモディティ関連セクターのファンダメンタルズは、景気循環的にも長期的にも依然有望である。

ディフェンシブ資産

ディフェンシブ資産は年初の好調を維持しており、ブルームバーグ・グローバル総合債券インデックスは年初来で2.6%超上昇している。世界各国の中央銀行が金融緩和路線にあり、また米国では共和党の政権奪取に伴って政治面の不透明感が強まっていることから、今年のディフェンシブ資産は比較的良好なパフォーマンスを見せると予想する。全体的にはこのようにポジティブな見方をしているものの、すべての市場が魅力的に映るわけではない。欧州は、債券の世界ではすべてが正しいとは限らないことを示している。今月の本レポートでは、欧州の大幅な財政赤字と、ECBが利下げサイクルを予想されているより早く終了した場合の債券利回りへの潜在的影響について考察する。

財政赤字-戦争への資金提供

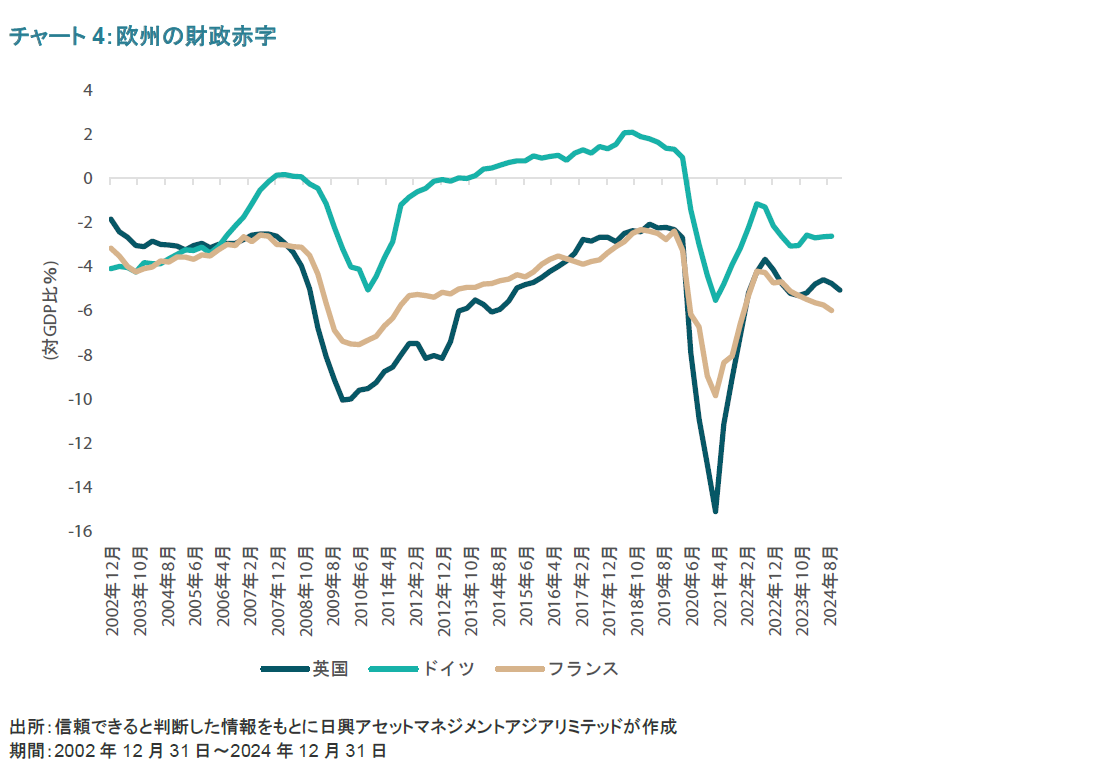

ロシア・ウクライナ戦争が4年目に突入するなか、トランプ米大統領は当該地域で続く紛争への資金援助を潔しとしない姿勢を示している。2月28日の首脳会談は、トランプ大統領がウクライナの大統領と口論になるという緊迫したものになった。トランプ大統領はウクライナ側が和平を望んでいないと主張し、その後ウクライナ政府への軍事援助を停止した。欧州諸国はこの事態の重大性を認識し、安全保障を強化すべく今や防衛支出の拡大を急いでいる。注目すべきは、これを受けて欧州委員会が防衛支出を最大8,000億ユーロ拡大する計画を打ち出し、各加盟国に平均でGDPの1.5%相当を防衛費に充てるよう求めている。これは欧州の安全保障強化を促すかもしれないが、欧州諸国の大半がすでに大幅な財政赤字を抱えていることから、債券の観点からは財政の持続可能性に疑問を投げかけることになる。例えば、保守的な財政運営をしているドイツでさえ抱えている財政赤字は対GDP比2.6%で、フランスは同6%、イタリアは同5%、英国は同5%である。このような財政赤字水準は通常リセッション期間に見られるものであり、欧州諸国の大半で公的債務残高の対GDP比率がすでに100%を超えていることを考えると、財政支出が持続可能なのか疑問視される。

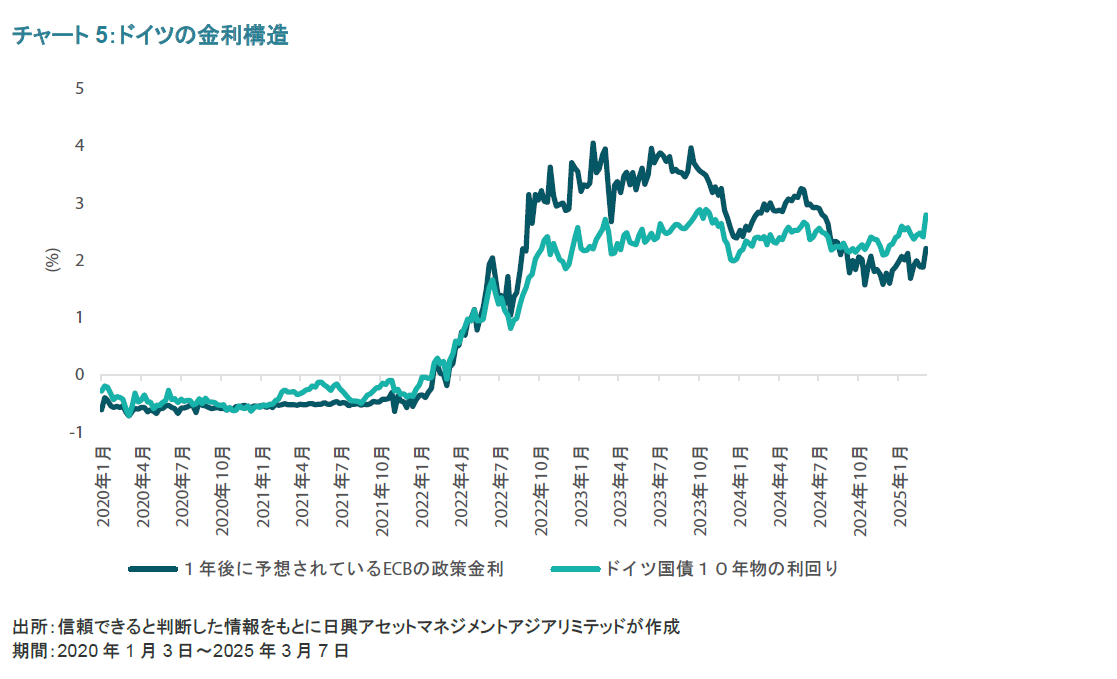

防衛支出拡大のニュースに対する債券市場の最初の反応はネガティブで、ドイツ国債は日次としては1990年代初頭以来で最大の下げ幅を記録した。このような反応は極端に見えるかもしれないが、金利サイクルのターミナル・レート(利上げ・利下げサイクルにおける最終到達点の金利水準)に達した際に債券利回りが大幅な上昇に転じるのは珍しいことではない。国防支出の拡大がもたらす大きな変化の1つは、財政赤字の膨張だけでなく、ECBが利下げサイクルを従来の市場予想よりも早く終了させる可能性が高まることだ。チャート5が示すように、財政支出の拡大を受けて市場はECBの利下げの確率を織り込み直しており、12ヵ月後の政策金利の市場予想は直近の最低水準であった1.80%辺りから2.20%へと上昇した。この新たに織り込まれた予想が正しければ、ECBがあと2、3回利下げを行うと緩和サイクルの終わりが見えてくることになる。

「フェアバリュー」の観点からは、当社では通常、政策金利プラス1.00%を長期債市場のフェアバリューとみている。この考え方からすると、ECBが2.25%で利下げサイクルを終了した場合、ドイツ国債の利回りのフェアバリューは3.0~3.25%のレンジとなる。当社ではかねてより、ドイツ国債は政策金利対比で割高であるとの考えからスコアをマイナスとしてきたが、最近の下落で市場は現在フェアバリューに近づいている。欧州の自国防衛の長期的な影響はまだわからないが、短期的な影響としては、市場がこうした歳出拡大を消化するのに伴い、債券利回りの高止まりが長びく可能性が高い。

ディフェンシブ資産に対する確信度の強い見解

- 投資適格クレジットに対しては慎重なスタンス:信用スプレッドは、過去にも一段の縮小が難しかったタイトな水準に達している。世界の景気に対してはポジティブな見方をしているものの、信用スプレッドについてはより慎重なスタンスをとり始めており、イールドカーブの短期債ゾーンで安定したキャリーを獲得することにフォーカスしている。

- 金はヘッジとして依然魅力的:金は実質金利の上昇やドル高にもかかわらず底堅さを示しており、地政学的リスクおよびインフレ圧力長期化に対するヘッジとしての有効性を証明している。実質金利の低下が金にとって追い風となっているなか、当社では金への配分を長期債ポジションの補完として活用している。しかし、金の長期的な期待リターンは後退しつつあり、今後数ヵ月においてはスコアの見直しを行う可能性がある。

- オーストラリアとフランスの国債に注目:中央銀行の緩和サイクルは予想されているよりも早期に終了する可能性が高いが、イールドカーブが世界的にスティープ化していることで債券の投資魅力は増している。長らくマイナスとしてきた米国債のスコアは10年物利回り4.60%の水準で中立に引き上げたが、現在のところはオーストラリア国債とフランス国債により高い投資価値を見出している。これらの国々は債券利回りの水準が相対的に高く、例えばオーストラリアは今後12ヵ月で利下げが数多く実施される可能性がある。

プロセス

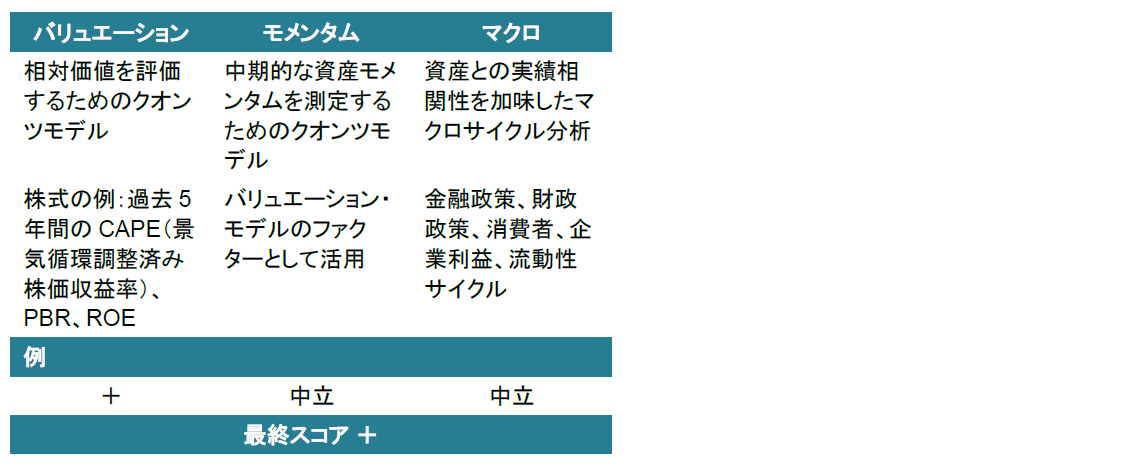

リターンの主要ドライバーを把握するためのインハウス・リサーチ:

当資料は、日興アセットマネジメント(弊社)が市況環境などについてお伝えすること等を目的として作成した資料(英語)をベースに作成した日本語版であり、特定商品の勧誘資料ではなく、推奨等を意図するものでもありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社のファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。資料中において個別銘柄に言及する場合もありますが、これは当該銘柄の組入れを約束するものでも売買を推奨するものでもありません。当資料の情報は信頼できると判断した情報に基づき作成されていますが、情報の正確性・完全性について弊社が保証するものではありません。当資料に掲載されている数値、図表等は、特に断りのない限り当資料作成日現在のものです。また、当資料に示す意見は、特に断りのない限り当資料作成日現在の見解を示すものです。当資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。当資料中のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。なお、資料中の見解には、弊社のものではなく、著者の個人的なものも含まれていることがあり、予告なしに変更することもあります。