当レポートは、英語による2025年3月20日発行の英語レポート「Global Investment Committee’ s outlook: regime shift to a more volatile world」の日本語訳です。内容については英語による原本が日本語版に優先します。

2025年最初のグローバル投資委員会(GIC)が3月10日に開催された。

当委員会の主要な結論は以下の通り:

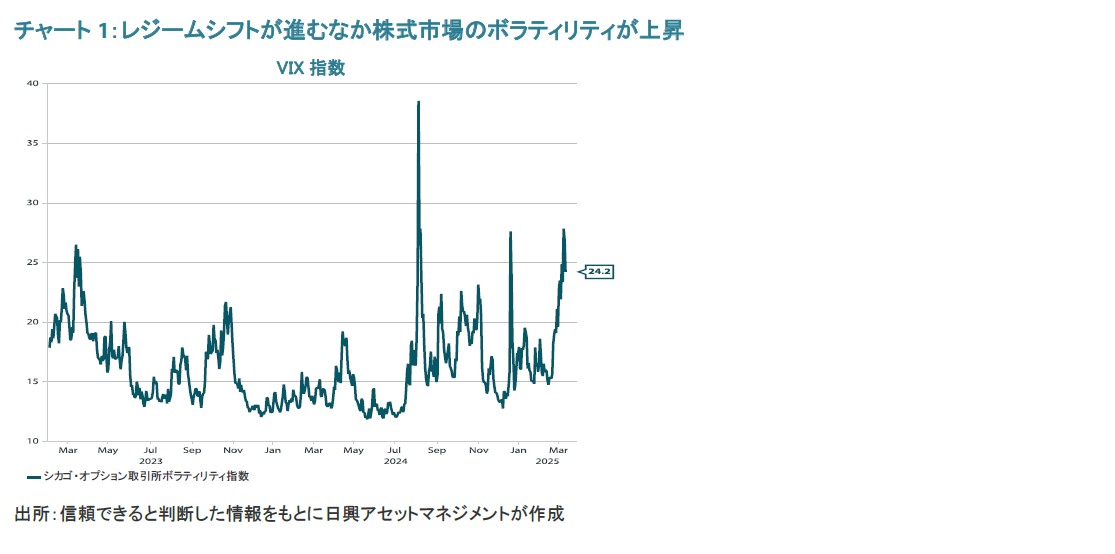

- 市場のボラティリティの高い状況がニューノーマル(新常態)となる可能性がある。しかし、先行き不透明感の強まりや、企業や国・地域間における多様性の拡大を受けてチャンスが生まれてくるかもしれない。

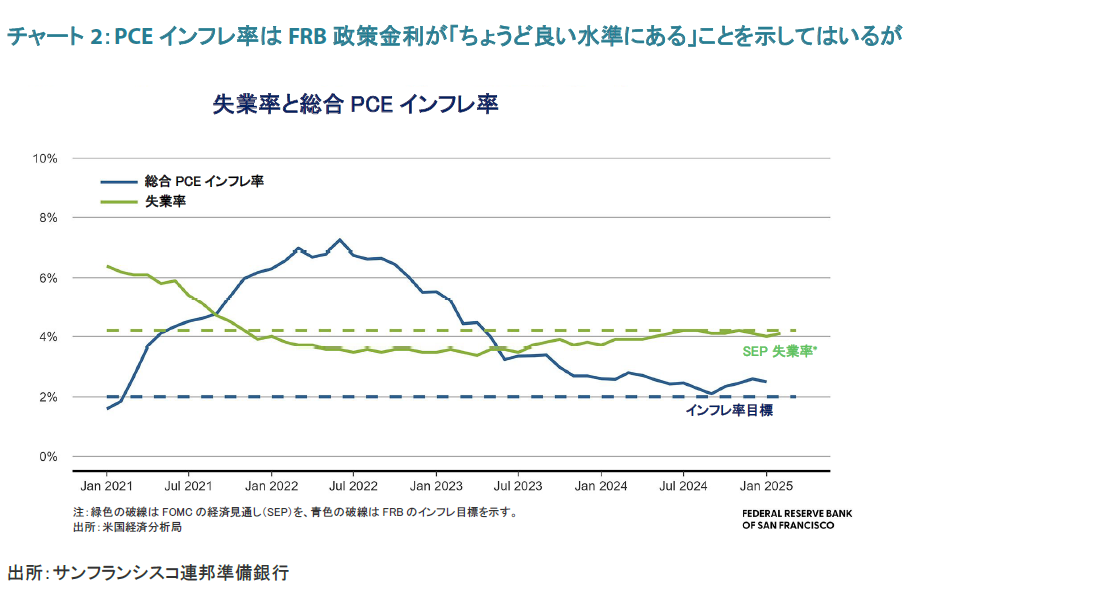

- 米国の当面の成長見通しを小幅に下方修正する一方でインフレ見通しを上方修正したが、向こう1年間の米国の経済成長率はプラスで推移するとの見方を維持している。基本シナリオではないが、リセッション(景気後退)というテールリスク(確率は低いものの発生すると非常に大きな損失をもたらすリスク)への懸念は大きくなりつつあるとともに、現在繰り広げられている関税の応酬がエスカレートして貿易戦争に発展した場合に、インフレが再燃するリスクもあるとみている。米FRB(連邦準備制度理事会)は利下げサイクルをまだ完了していないと示唆しているほか、センチメントの悪化を示すシグナルも出ているが、失業率が比較的低水準にとどまっているなかでも、インフレ率はFRB目標をやや上回っている。FOMC(連邦公開市場委員会)政策金利見通しについては小幅に上方修正した。

- 米国の新政権が実施する見込みの財政刺激策をめぐって期待が高まっていたものの、足元では、そうした景気対策の財源を確保するための手段とされている関税や連邦政府職員削減が成長減速リスクを受けて先行き不透明感が強まっている。最終的に米国は景気後退入りを早めかねない政策措置を回避するというのが基本シナリオだが、しばらくの間は先行き不透明感が強まり、米国株式のバリュエーションはここからの上昇余地が限定的となるかもしれない。

- 一方、欧州株式と中国株式の転換点が訪れている可能性があり、グローバル・ポートフォリオの分散度を高める好機になると期待される。テールリスクをヘッジするため、インフレと外需ショックへの耐性が強い資産を引き続き選好していく。金と日本円については、ポートフォリオの分散度を高めてくれる資産として引き続き有望視している。

- 日本株の選好を継続する。日本では構造的なリフレの兆候が続いているとともに、日本株には相対的な割安感がある。日本株が-もたらすリスクプレミアムは今や米国株式と同等の水準にある。このような背景下、日本の内需関連株に引き続き注目し、投資価値の高い銘柄を選好していく。しかし、日本株式市場では、貿易をめぐる不透明感を受けて相場が急変動する展開が続く可能性が高いとみている。したがって、当面は国内投資家に倣い、市場の回復力に期待して、ボラティリティの高まりを受けた株価急落を好機として捉えていく方針である。

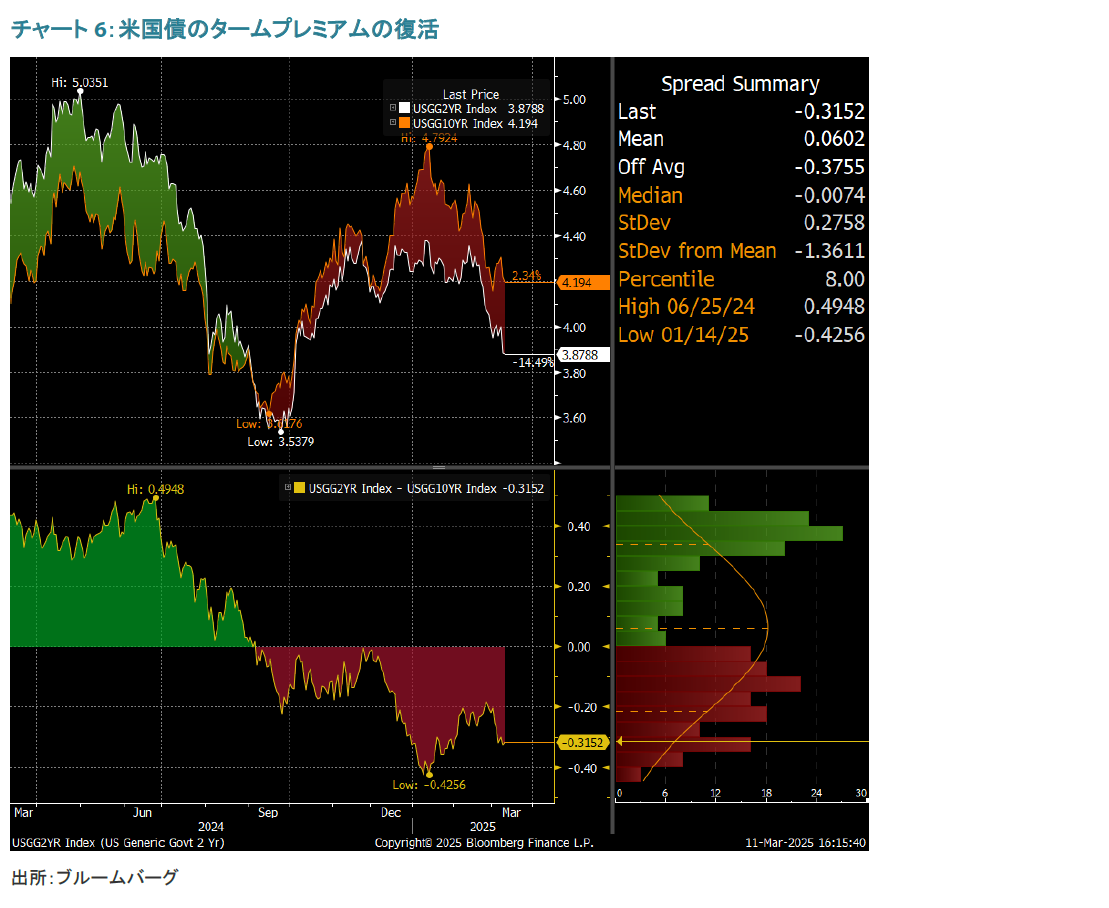

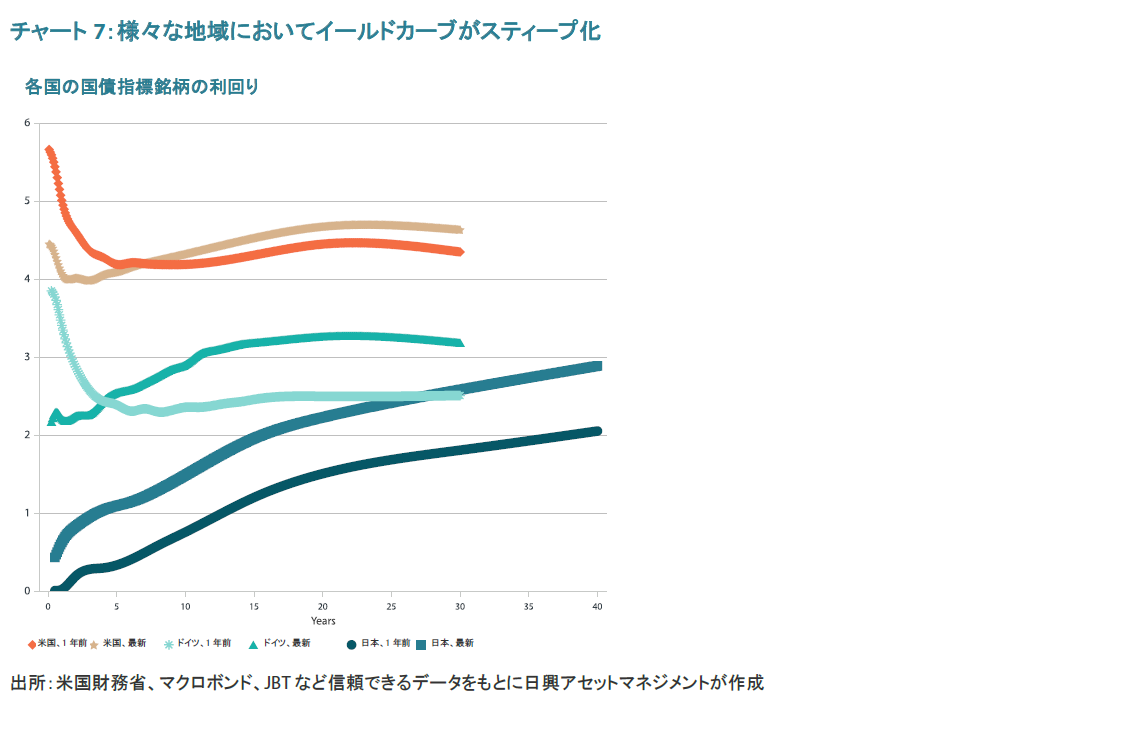

- 米国の短期金利をめぐる期待が修正され、長期債はタームプレミアムの上昇が示すように比較的不人気な状況が続くなか、米国債券のイールドカーブはいくぶんブル・スティープ化した感がある。財政リスクと貿易をめぐる不透明感については、2025年後半に米国のイールドカーブの長期ゾーンに混乱をもたらし得る潜在的要因として警戒している。当面は、(本稿執筆時点では)一時的な財源確保策、そしてその先の予算決定など、予算交渉に時間がかかる可能性がある。短期的には、国庫準備金の取り崩しなどによって資金流動性が維持され、長期債利回りの上振れが抑制されると期待される。しかし、米国の連邦債務残高は第二次世界大戦以降で最高水準にあり、貿易や予算交渉をめぐる不透明感を受けて足元のタームプレミアムの水準がしばらく維持される可能性がある。

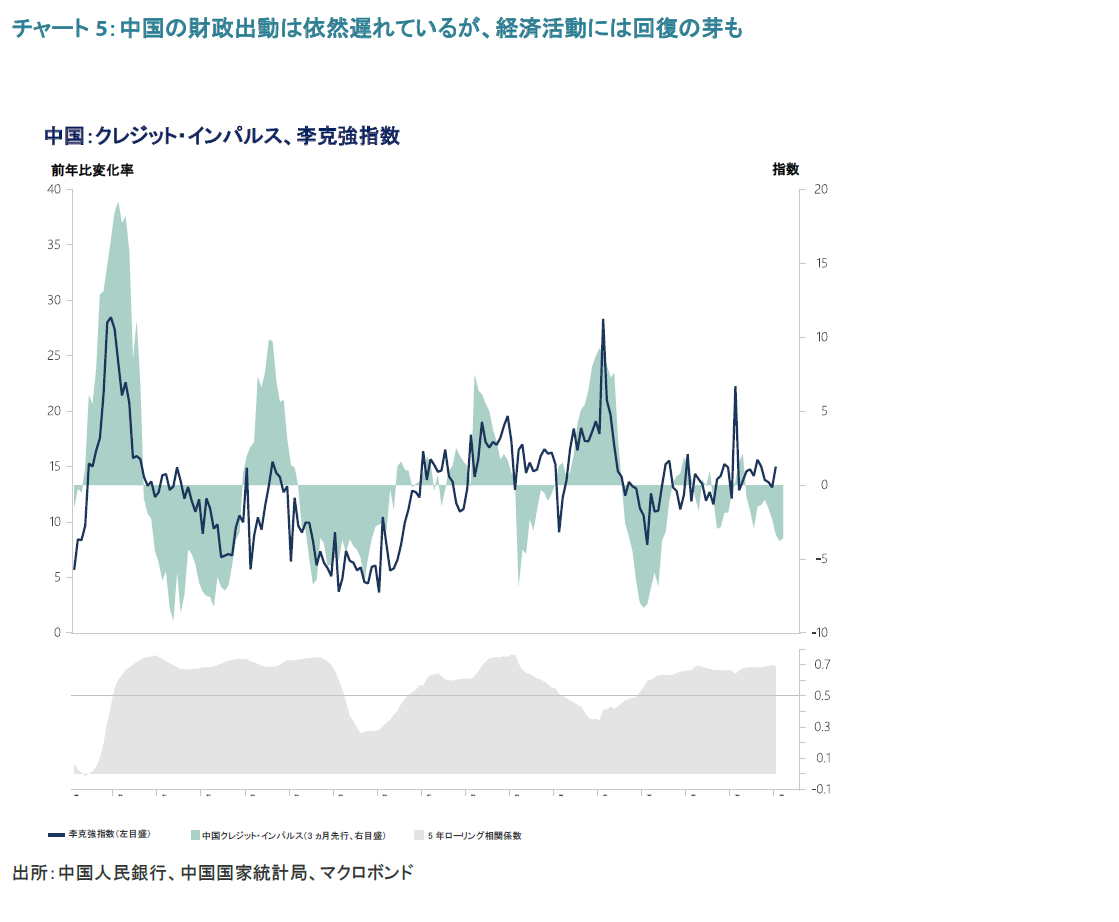

- 本稿執筆時点では、中国の全国人民代表大会(全人代)において、より「積極的」で強固な(「最初の1キロ」から「最後の1キロ」までの)マクロ経済政策が約束されたことから、株式市場の回復については慎重ながらも楽観的な見方をしている。そうした積極的な刺激策が実施されなければ、中国の成長率は年率5%の目標達成に苦戦する可能性がある。とは言え、米国との関税交渉の最終的な行方がより明確になるまで、当局がどれほどの消費支援に動くか不透明な状況が続くとみられる。最近では米国による批判の矛先が対米貿易黒字国に向けられていることから、中国の景気刺激策においては人民元安誘導よりも財政出動が優先されるかもしれない。

第1四半期の主なポイント:米国は「例外的存在」から「大きな賭け」へと変化

第1四半期を振り返ると、当委員会が前四半期に予見した通り、米国の経済成長は不安定さが増しながらも引き続き堅調に推移した。米国の新政権が発足すると、バリュエーションがピーク水準に達していた米国株式市場はさらに上昇し、「米国例外主義」というストーリーから、より大きなリスクを取って将来の成長に賭けることで期待される大きな見返りを追求する流れへとシフトした。製造業分野ではデカップリング(ISM発表の米国PMIと先進国PMIの乖離)が進んでいるようにみえていたが、今ではそれも、迫り来る関税引き上げを見越して米国への輸入を前倒しする動きであったように見受けられる。

一方、米国による追加関税をめぐる発言内容が日々変わるなか、株式市場は乱高下する展開となり、また、米国の省庁で見込まれる人員削減によって米国国内の雇用が減速し、したがって景気が鈍化すると懸念されている。2024年末には、債券市場はFRB利下げ回数が2024年中盤時点の予想よりも大幅に減少するとの見方を織り込んでいた。しかし、先行き不透明感が増すにつれ、当初織り込まれていた、2025年第3四半期時点で複数回の利下げ実施との見方が一部で再浮上し始めている。第1四半期をみると、債券市場はFRBの利下げ回数を2回未満と織り込んでいた状態から、3月10日時点には3回の利下げを完全に織り込む状況へと至った。

日本では、リフレの流れが予想を上回るペースで続いているなか、特に食品価格高騰の影響を和らげてくれる動きとして、春闘交渉で賃金の堅調な伸びが示される兆しもみられている。日本のインフレはもはや純粋に輸入品の値上がりによるコストプッシュ型のものではなくなっているなか、日銀は金融緩和縮小を継続していく方針であることを示唆しており、市場では利上げサイクルがどれほど続くかを見直す動きがみられている。円は極めて割安な水準からの上昇傾向が続いている。

欧州の景気は底入れしたのち、ECB(欧州中央銀行)による利下げ、そしてドイツによる国防費増額などを含む財政支出拡大路線への転換がともに追い風となった。こうした支援材料が欧州株式市場の再評価へとつながり、これまで低水準で推移していたバリュエーションが足元では上昇してきている。

同様に、中国株式は2024年に見舞われてきた極度の低迷から状況が一転し、テクノロジーセクター主導で株価が大幅に上昇した。また、期待されている政府による景気刺激策強化は、さらなる株価上昇の条件となる要素の1つとみなされている。全人代においてより「積極的」で強固な(「最初の1キロ」から「最後の1キロ」までの)マクロ経済政策が約束されたことを受けて、市場では、財政出動のさらなる前倒しや中国の経済成長の下支え継続への期待が高まった。

グローバル・マクロ経済:「大きな賭け」である理由、関税や雇用削減はリスクの高い戦略

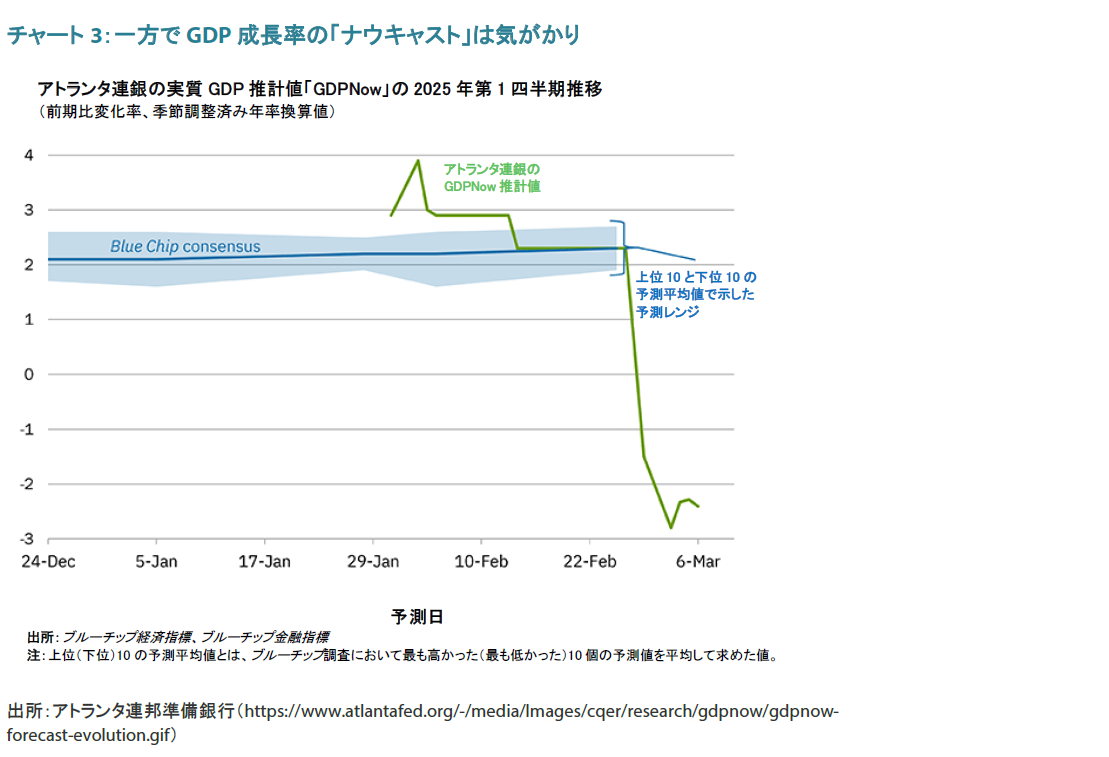

米国:マクロ経済指標は引き続き概ね底堅く推移しているが、今後の見通しがネックとなって市場は二の足を踏んでいる。チャート2をみるとわかるように、失業率はFRBのSEP(経済見通し)での予測を下回っており、コアインフレ率はFRBのインフレ目標2%をやや上回っているものの落ち着いている。これらの指標は、FRBの政策金利が今のところ「良い水準にある」ことを示しているように見受けられ、金融政策調整を緩やかに進めていくFRBの姿勢を後押しするものとなっている。しかし、これとは対照的なのがアトランタ連銀のGDPNow(高頻度で更新され、GDPの現状を予測する指標)で、3月に急低下を示した(チャート3参照)。

確かに、GDPNow統計が急低下した主な要因は純輸出の減少にあるものの、消費や実質民間国内投資は引き続き堅調だった。このことは、外的ショックが米国に影響を及ぼし得ることを示しており、経済成長における米国例外主義という以前のストーリーとは大きく異なっている。

3月会合では当委員会メンバーから様々な見解が示された。そのなかから米国の当面の成長見通しを下方修正する一因となった見解をいくつか選び、以下に紹介する。見解を調整するに至ったものの、メンバーの間では引き続き、今後1年間において米国は景気後退入りを回避できるとの楽観的な見方がされている。

- 雑音を無視すると、基調的な景気は好調にみえる。そのため、追加関税や「政府効率化省」(DOGE)主導の支出・人員削減(「アイデアは良いが、やり方に問題」)によって引き起こされている混乱の先に目を向けている。

- 先行き不透明感の強まりを受けて企業が設備投資を控えるリスクは依然存在。それによって景気見通しがやや悪化する可能性もある。

- 信頼感が揺らいでいるようにみえる。先行き不透明感の強まりを受けて、転換点が訪れる状況になりつつあるのかもしれない。大きな投資判断を下すのではなく、一歩引いた客観的な視点から環境の見極めを進めている。

- 関税懸念は織り込み済みの可能性。昨年9月から債券市場のタームプレミアムが上昇していることは、トランプ政権の誕生で起こり得ることを市場がすでに予期していたことを示している。株式市場は乱高下しているものの、債券市場はすでに先読みして動いていた可能性があり、関税というテーマへの「疲れ」をみせつつある。DOGE主導の支出・人員削減が米国経済にとってのワイルドカード(不透明要因)となり続けている。

注目は、新政権による実施が期待される財政出動から、政府にとって大きな賭けとなる貿易や政府職員削減に関する戦略へと移っている。最終的に米国は景気後退入りを早めかねない政策措置を回避するというのが基本シナリオだが、テールリスク(リセッション入りのリスクを含む)は一段と大きくなっている。当委員会メンバーの一部は、リセッション入りの確率が25%にまで高まっていると考えている。

日本:実質金利は依然極めて低い水準にとどまっている(日銀がこれまで利上げを行ってきたものの、実質金利から実質成長率を差し引いた値は依然マイナス圏にある)。一方、賃金は再び上昇傾向にあり、春闘で今年も大幅な賃上げが実現する可能性がある。賃上げ交渉によって4~4.5%の健全な「ベースアップ」の実現が期待されており、国内消費の拡大を後押しする可能性がある。したがって、当委員会の基本シナリオでは、マクロ経済の拡大が続き、日銀が利上げを継続するとみている。一方で、世界的に先行き不透明感が強まっていることから、日銀の金融緩和解除のペースはゆっくりとしたものとなるだろう。

大きな構造的追い風要因となるのは、実体経済を押し上げるために活用されていくことが期待される企業や家計の保有現金であり、過剰に積み上がってきた現金貯蓄残高がピークを付けた兆しもある(チャート4参照)。日本企業の倒産件数は増加傾向にあるが、それらの多くの要因は、企業が労働力人口動向の変化を受けた人手不足を乗り切れなかったことにある。こうした労働力人口をめぐる動向の変化により、以前であれば失業率の上昇を防ぐための政府支援を受けられていた「ゾンビ」企業が、家計に悪影響を及ぼすことなく市場から退場できるようになる可能性もある。

一方、全体の失業率は非常に低い。労働生産性(1人当たりGDP)が概して改善傾向にあることも、日銀はより中立的な金融政策を実現するために利上げを進めるべきという主張の正当性をさらに強めるものとなるかもしれない。外部ショックについては、米国の政策動向が依然としてリスク要因となっている。しかし、米政府は特に日本を標的にしているわけではない。相互関税が中心的な戦略となる場合、日米間の関税の差は大きくないため、日本への影響は限定的となる可能性がある。しかし、米国の対日貿易赤字は相当な額にのぼるため、脅しが「口先だけ」に終わるにしても関税の脅威に晒されるリスクは依然残っている。

ユーロ圏:ドイツの債務抑制策が緩和され、家計と企業の両方による支出の拡大につながると期待されるなか、ユーロ圏の景気は転換点を迎えている可能性がある。そうしたドイツの変化は欧州に大きな影響を及ぼし得る。目下の重要な問題は、財政出動がどのように欧州の経済成長に影響を及ぼすかという点である。関税は依然として欧州にとって重大なリスクとなっている。一方、国防やインフラに対する姿勢が大きく変化しており、財政支出によって経済活動が再び活発化する可能性もある。経済活動の拡大はまだみられていないが、歳出法案が承認されれば勢いづくかもしれない。

中国:全人代では、2025年も引き続き5%の経済成長目標が掲げられている。これを達成するために財政赤字を増やし、財政支出が2%近く拡大される結果となっている。中国財務省は、米国による追加関税や地政学的リスクを見越して、特別国債の発行を積極的に進めてきている。これまでのところ、米国は中国に20%の関税を課したが、当初懸念されていた60%に比べると良好な結果にとどまっている。当委員会の基本シナリオとして、最終的には全面的な貿易戦争ではなく、交渉によって妥結に至るとみている。

また、関税が発効すれば先細りになる可能性もあるが、輸出の前倒しもみられている。ただし、経済成長が再び加速して目標の5%に達するためには、財政支出の拡大が必要となるだろう。中国のインフレ率は非常に低い水準で推移しており、比較対象となる前年の水準が低いことによるベース効果の存在にもかかわらず国内のインフレ圧力は限定的である。しかし、「回復の芽」も存在しており、2月の旧正月期間中の消費動向をみると、消費者は比較的低価格の商品においては多額の出費もいとわない姿勢を示している。

一方、テクノロジー銘柄が牽引する株式市場の上昇は、依然として中国の実体経済にとって複雑な問題となっている。AI(人工知能)の普及が進むと、作業中心の仕事を自動化できる場合には労働需要が減少する可能性があり、そうなればディスインフレ/デフレ方向に作用することから、消費者にフォーカスした追加景気刺激策が必要になるかもしれない。中国の債券市場は、中国人民銀行(PBOC)による利下げ見送りの決定に好反応を示さなかった。「利下げの適切な時期」を探っているというPBOCの言葉は、追加利下げが先延ばしされるというメッセージを送ったものであるように見受けられた。こうしたメッセージが出された動機として、政策金利が適正な水準に維持されるよう徹底したいというPBOCの意向があったのかもしれない。特に30年物中国国債利回りが30年物日本国債利回りを下回ったことを受けて、長期債利回りの低下は十分に進んだと判断した可能性がある。PBOCは、総じて緩和的なスタンスを維持しながらも、債券市場の調整を促す好機と捉えたのかもしれない。

マクロ経済の見通し

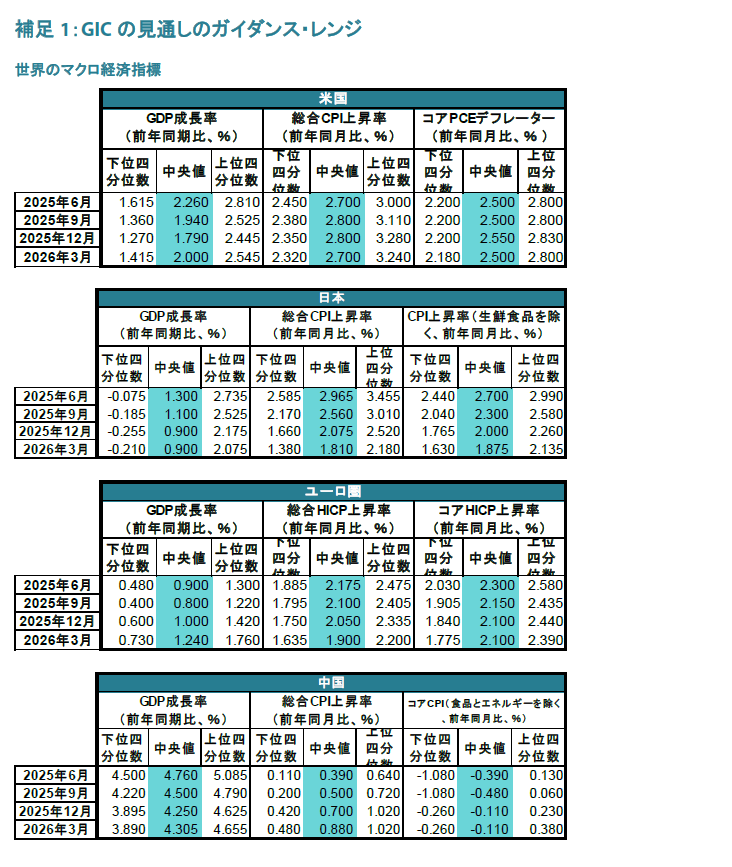

当委員会では、米国の経済成長率は向こう1年間もプラスで推移し続ける可能性が高いものの、確率分布の四分位範囲は1%台前半から2%台半ば~後半となり、米国が最近実現した2~3%の成長率レンジから減速すると予想している。見解変更の一因は根強いインフレにある。当委員会では、コアPCE(個人消費支出)の上昇率が今後1年間においてFRBの目標である2%近辺かそれを若干上回る水準で推移する可能性が高いとみている。総合CPI(消費者物価指数)上昇率が現在の3%近辺の水準からある程度鈍化するなかでも、コアPCE上昇率は現在の水準から若干鈍化するのみにとどまり、2%台前半から後半のレンジ内で変動していくと予想される。

日本の経済成長率は2025年も潜在成長率(日銀の最新の推定によると0.5%)をしっかり上回ると予想されるが、当面は貿易不安を受けて急変動する可能性もある。今後1年間はマイナス圏に落ち込む四半期も出てくる可能性がある。上振れするシナリオでは、今年も歴史的にみても大幅な賃上げが実現して国内消費が刺激されるなか、どの四半期でも前年同期比2~3%の成長が達成される可能性がある。インフレ率も高止まりが続く見込みで、日銀は実質成長率をプラス圏に維持するべく、利上げサイクルを延長して2025年以降も継続していく必要があるかもしれない。総合インフレ率は1%台後半から3%台後半の間で変動している状況にあり(円相場や輸入コストのパススルーに左右される面もある)、一方でコアインフレ率は1%台後半から3%近辺の間で推移し続けると予想されている。当委員会では、デフレに回帰するとはみていない。

一方で、ユーロ圏の経済成長率は上振れの可能性を示し始めるかもしれない。経済成長率見通しの中央値は2025年の大部分において1%未満にとどまっているが、転換点を迎えている可能性がある。マイナス成長のリスクから脱却する可能性があり、当委員会による成長率見通しの四分位範囲の上限値は2025年末にかけて加速を示すとみられ、2026年第1四半期の成長率は前年同期比0.73~1.76%の間となって1%台にのせると見込まれる。欧州のコアインフレ率は1%台後半から2%台後半のレンジでの推移が続き、今後1年間はいくぶん鈍化を示すと予想される。

中国の経済成長率は5%近辺でスタートするも、関税の影響が顕在化するにつれて徐々に減速し始める可能性がある。2024年第2四半期と第3四半期の成長率が低調だったことから、2025年第2四半期と第3四半期の成長率はベース効果により上振れするかもしれない。中国には、米国が発動するとみられる関税措置の全容が明らかになった時点で活用することができる「ドライパウダー(待機資金)」があり、まだ市場に織り込まれていない財政出動という上振れリスクも存在する可能性がある。中国の総合インフレ率は年内0.5%前後で上下しながら推移していくとみている。

金利:タームプレミアムに注意

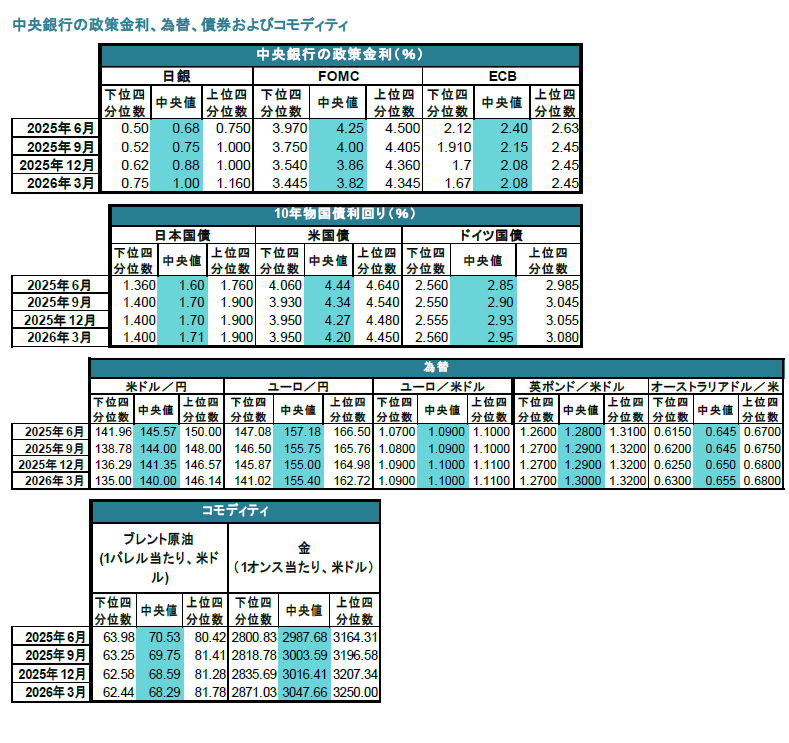

FOMC:当委員会では、高金利が長期化するシナリオを予想しているが、2025年12月までにはFF(フェデラル・ファンド)金利が4%を下回るまでに低下するとみている。ただし、当委員会予想の四分位範囲には、利下げが全く行われない可能性と、景気やインフレが想定以上に鈍化する場合にFF金利が年間半ばまでに4%を下回る可能性の両方が織り込まれている。

日銀の政策金利:インフレ率が予想以上に上昇していることを踏まえ、日銀は2026年3月までに政策金利を1%へ引き上げると予想する。当委員会のガイダンス四分位範囲には、6ヵ月以内に金利が1%に達する可能性も含まれている。基本シナリオは、日銀が年2回の利上げペースを維持し、年央に1回、年末近くにもう1回利上げを行うというものである。もちろん、外的ショックが景気に影響を及ぼすリスクや輸入物価上昇によるインフレ上振れリスクもあることから、先行き不透明感は残っている。

ECB:当委員会は利下げを継続すると予想する。しかし、財政政策による景気刺激効果が出てくれば、今後1年間の後半には利下げペースが鈍化するかもしれない。実際、財政支出をめぐる姿勢に真の変化がみられれば、成長率が上昇する可能性もある。最近になって債券市場に動きがみられたが、それまでは元々ECBによる3回の利下げが織り込まれていた。足元の市場では、イールドカーブの長期ゾーンにおける財政プレミアムが見直され、織り込まれている利下げ回数が2回未満となっている。

10年債利回り:通貨間のキャリーが復活

当委員会メンバーの1人の見解によると、最近の債券利回りの低下は、足元において景気後退入りリスクが以前よりもはるかに高まっていることを示している。先行き不透明感が蔓延するなか、様々な地域においてイールドカーブのスティープ化が話題となっているように見受けられる。タームプレミアムは引き続き注目すべき点であり、関税によるインフレリスクと景気鈍化懸念の間のトレードオフが起こっている。米国債の転換点が訪れたのは2024年9月で、イールドカーブの長短逆転状態が反転し、タームプレミアムが形成され始めた(チャート6参照)。つい最近にドイツの長期国債利回りが見直されて大幅に上昇し、欧州のイールドカーブの急速なスティープ化を後押しした。

米国のクレジット市場は、株式市場の乱高下をよそに十分に下支えされた状況が続いている。その一因は、長期ものを中心とした供給動向や、FRBが利下げを進めるなかでも維持されているキャリー水準にあるかもしれない。ハイイールド債券市場は新規発行が短期ものに集中してきており、タームプレミアム上昇の影響を受けにくくなっている点は注目すべきである。しかし、当社のクレジット運用チームは、全体的な先行き不透明感が強まっていることや、高格付けのクレジットものの方が市場の乱高下をうまく切り抜ける可能性が高いことから、よりクオリティの高い投資適格クレジットを選好している。

日本国債のイールドカーブは、長期ゾーンの利回りが0.40~0.50%上昇し、1%程度だった10年物利回りが1.5%を超えるまでになった。その一因となった可能性があるものとして、機関投資家が年度末を控えて決算準備を進めるなか、需給が不規則な動きを示したことも挙げられる。とは言え、インフレ率が予想以上に高水準で推移していることを受けて、日本国債の長期物利回りに引き続き上昇圧力がかかる可能性がある。一方で、このことは国内投資家にキャリー獲得機会がもたらされることも意味する。

見通しのガイダンス:タームプレミアムの復活は長期的に持続していくテーマになるとみている。FRBが追加利下げを実施しても、米国債10年物利回りは4%を上回る水準で推移し続けるとみている。4%を下回る見込みが出てくるのは、FRBが政策金利を3%台半ばまで引き下げる場合に限られる。ECBの利下げが見込まれるものの、ドイツ国債の長期物利回りは小幅に上昇するとみている。当委員会では、向こう1年間のドイツ国債10年物利回りの四分位範囲は2.5%から3%台前半と予想している。日本国債10年物利回りは今後数四半期にわたって徐々に上昇し、2026年3月末時点で1.4%から1.9%の間に収まると予想する。

為替:ドル高が緩やかに反転、追い風を主に受けるのは円

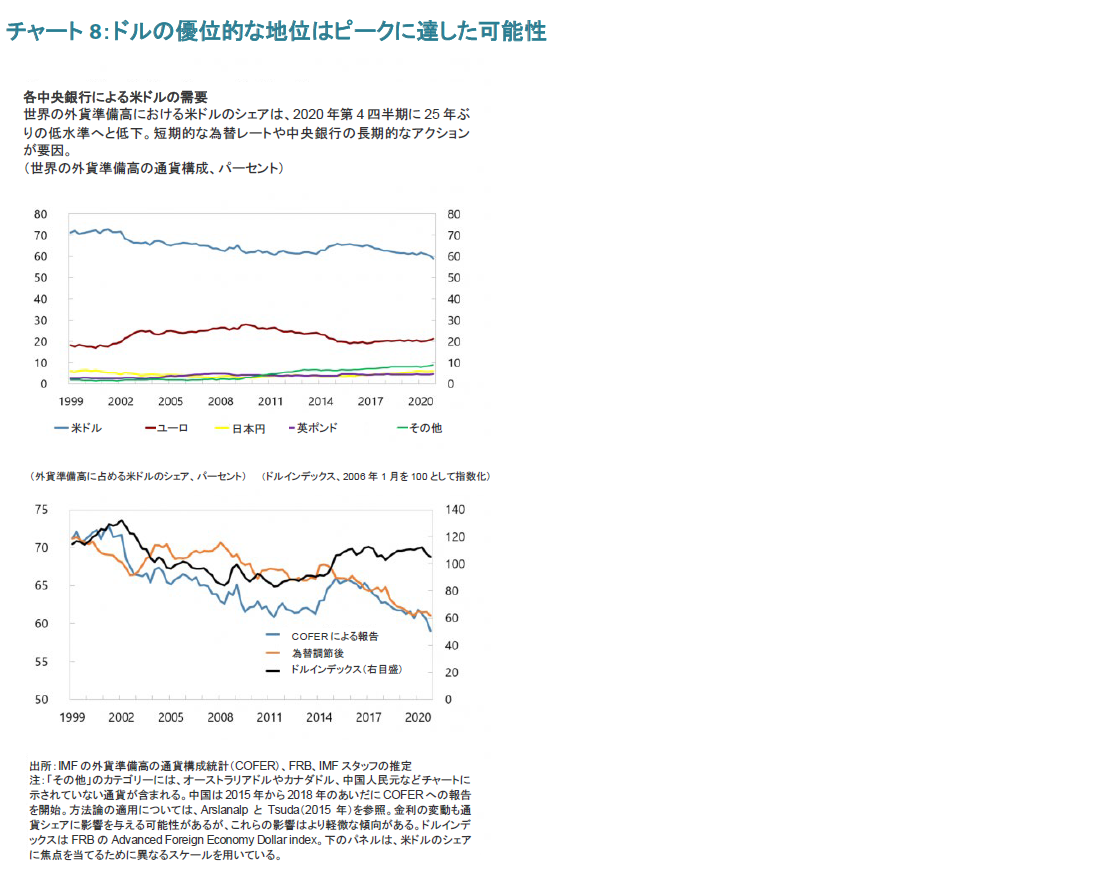

米国の関税、特に米国の貿易赤字削減を目的とした関税をめぐる足元の不確実性や、海外援助、国防費といった国境を越えた支出に対する米国政府のスタンスは、海外に向かうドルの流れを減少させる可能性を示唆している。これは外貨準備をはじめとするドル資産に対する需要を低下させるかもしれない。IMF(国際通貨基金)は、世界の外貨準備に占めるドルのシェアが、世界GDPに占める米国のシェアをはるかに上回っていると指摘しており、おそらくこの理由から、ドル建ての外貨準備は数年前から、つまり現在の米国政権発足よりもだいぶ前から減少している(チャート8参照)。この傾向は、米国がこれまで以上に拡大する財政赤字や経常赤字を賄おうとするなかで、いずれ問題となるかもしれない。

- 最近の例の1つとして、2017年にドルインデックス(DXY)は下落(「トランプ政権1期目」にDXYは1年間で10%下落)しており、2025年も同様の下落があるかもしれない。

- 円は大幅に過小評価されているため、ドルが反転すればほぼ確実に上昇するだろう。(政策や市場環境が不透明ななか)突発的な動きが起こるリスクは残っており、ドルの急落をヘッジするためにある程度のプレミアムを支払う価値があるかもしれない。

- インフレは予想以上に高まっており、日銀は利上げを継続すると予想される。日銀の引き締めには、インフレ圧力を助長する円安を抑制する意図もあるかもしれない。

- 特にトランプ政権の貿易に対する姿勢を考えると、円高リスクはやや大きい。円は依然として過小評価されており、円安水準にあるため、ドル/円はさらに調整するかもしれない。

- 長年にわたる米国の覇権は、現政権の政策によって損なわれる可能性があり、世界の他の国々が貯蓄を米国に回す意欲は、時間の経過とともに低下するかもしれない。

GICのメンバーは、米ドルは短期的・長期的に圧力を受ける可能性が高く、追い風を主に受けるのは円だとの確信を持っている。

以下は、GICのメンバーによる見解の抜粋であり、ドルが下落する可能性について、運用チーム間の見通しがある程度収斂してきていることを示している。

為替見通し:GICでは、ドル/円は今後1年間で140円に向けて徐々に下落し、2026年3月までの1年間の四分位範囲は135~150円と予想している。ユーロ/ドルについては、レンジは狭まるものの緩やかに上昇し、1.1ドルの水準を突破する可能性があるとみている。また、英ポンドは緩やかに回復して再び1.3ドルを上回ると予想する。加えて、オーストラリアドルは向こう1年間において0.65ドルを上回って回復するとみている。

コモディティ:金は好調、原油は低迷

米国の現政権は、インフレを抑制する主な戦略の1つは原油価格を引き下げることだと明言しており、OPEC(石油輸出国機構)はその後、(潜在的な関税の脅威を回避するための宥和策とも考えられる動きとして)供給量を増やした。米国の経済成長が低迷する可能性も、原油価格の重石になるかもしれない。GICでは、直近のブレント原油先物は今後1年で徐々に下落して1バレルあたり70米ドルを下回り、68米ドル台に向かうと予想している。この期間の不確実性を反映して、予想レンジは62米ドル台半ばから81米ドル台後半としている。一方、世界の外貨準備におけるドルの優位的な地位がますます疑問視されるなか、金は引き続き追い風を受けるとみており、最近では米国株式のリスクからの分散において国債よりも優れていることも証明されつつある。GICでは、金が1オンス当たり3,000米ドルを突破し、今後1年間の四分位範囲は2,800~3,250米ドルになると予想している。

米国のバリュエーション回復は限定的となる見込み、一方で日本、欧州、アジア(日本を除く)はさらなる上昇に期待

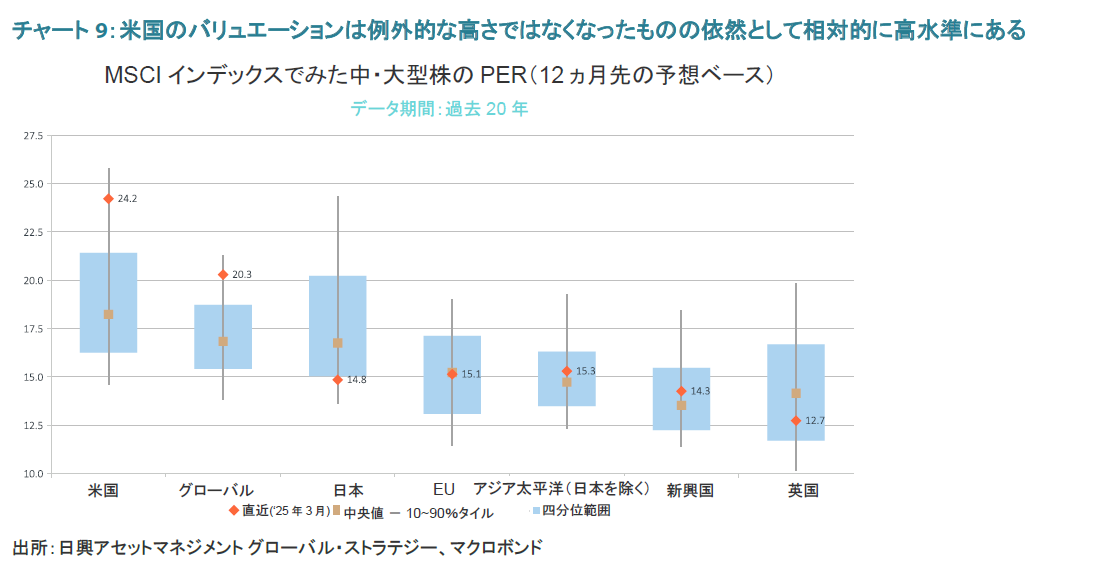

前四半期に、米国の企業収益は明るいと予想しつつも、バリュエーションはピークを打った可能性があると考えていたが、この傾向は2025年第1四半期に現実のものとなった。ある委員会メンバーは、「米国例外主義」は株式市場にすでに完全に織り込まれており、米政権の政策の不確実性がバリュエーション回復を妨げ得る要因になると述べた。また別の委員会メンバーは、最近の米国株式への投資意欲の主因となっているAI投資は「決して終わったわけではない」が、新たな競合企業が市場に参入するなか成長軌道が頭打ちになりつつあると指摘した。景気循環の観点からは、これによって米国の景気拡大サイクルの持続が疑問視される可能性があり、このような潜在的な景気転換期に米国株式市場に参入することをためらう投資家も出てくるとみられる。

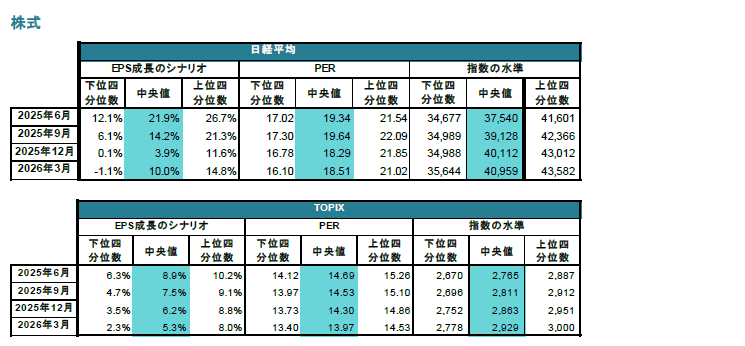

足元でもS&P500種指数が2桁台のEPS成長を達成する可能性があるなか、GICは向こう1年間の米国の企業収益成長についてポジティブな見方を維持する一方で、委員会メンバーはPER(株価収益率)の観点からみたバリュエーションの回復は限定的とみている。メンバーは、バリュエーションが現在の水準から一時的に回復したとしても、下降基調を辿るとみている。

チャート9にあるように、米国株式は最近の調整を経ても、直近20年のバリュエーション・レンジの上限にある。一方、日本株はバリュエーション・レンジの下限にとどまっており、企業収益成長の向上に対する市場の反応の遅さが示唆されている。市場の日々の動きをみると、東京証券取引所の売買で多くを占めているのは引き続き外国人投資家であり、その一部は未だにドル/円と日経225の関係に賭けている。しかし、最近ボラティリティが高まった局面で(これらの外国人投資家の多くがレバレッジを効かせたポジションを解消した際に)、国内投資家がこれらの証券を買い持ちするようになった。国内投資家とは、(自社株買いによってROEを高める)日本企業、(多額の現金貯蓄を投資に回す)家計、(ポートフォリオのリバランスを行う)機関投資家などである。

ドル/円は140円台まで下落する可能性があるものの、日本の成長の構成要素がより国内のものに転じているため、日本株は最近為替動向の影響を受けにくくなっていることも指摘しておきたい。国内消費は引き続き外需ショックを和らげるとともに、円高の恩恵も受ける。これらすべては、グローバル・ポートフォリオ内で日本株が分散効果をもたらすことを示しているだろう。GICは、日銀が徐々に利上げを進め、また対外貿易からの圧力があるなかでも、TOPIX構成銘柄のEPS成長率はプラスを維持するとみている。また、PERは来年にかけて低下すると予想している。その結果、指数とその構成銘柄の株価は、上下しつつも徐々に上昇基調を辿る可能性がある。同様に、(通常、外国人投資家の保有が集中する)日経平均のボラティリティが大きく上昇する可能性があるが、企業収益がプラスを維持することによって株価指数は支えられ、今後1年のリターンは小幅なプラスになるとみている。

もちろん、こうした改善は賃金と物価の「好循環」が維持され、3%という高いインフレ率のなかで国内の経済成長が持続することが前提である。今回の春闘交渉は、賃上げ率が過去最高水準近くに迫る可能性を示唆しており、これは景気サイクルを維持するために不可欠である。このことは利上げをより肯定的に捉える助けになるかもしれない。日銀は実質賃金をプラス圏に維持するために2025年にインフレを抑制する必要があるからだ。

欧州については、収益成長が低水準ながらも堅調なプラスに転換すると予想しており、それが追い風となって欧州株式は最近のバリュエーション再評価の流れを活かしていくことができる可能性がある。バリュエーションが回復しているにもかかわらず(チャート9参照)、欧州およびアジア太平洋(日本を除く)株式は直近20年間のバリュエーション・レンジの中央水準にとどまっており、好業績が評価される余地が残っていることが示唆されている。

当委員会の見通しに対するリスク:迫る米国の政策リスク、欧州の上方リスクの可能性

米国の潜在的な景気後退関連リスクの一部についてはすでに触れたが、以下では委員会メンバーが取り上げた政策関連リスクについて一部紹介する。これらのリスクを受けて、多くの委員会メンバーはテールリスクが起こる確率を前四半期比で引き上げた。

- 米国政府を「縮小」させるDOGEの手法:政府の効率をより高めるという考えには価値があるかもしれないが、現政権の手法は明らかに混沌としている。しかし、法の支配は維持され、米国の多元主義が潜在的な課題に対処する上で引き続き抑制と均衡のバランスをもたらすことができるとの兆候が示唆されている。重要なファクターの1つは、選挙で選ばれたわけでもない当局者や行政府の行動が立法府や司法府とのパワーバランスを損なう恐れがある場合に、法的手段によってその権力を制限できるかどうかである。当委員会の基本シナリオは、短期的には不確実性があっても、米国は法の支配を維持できるというものだ。しかし、法の支配を維持できなければ、米国経済は大きなダメージを受け、景気後退の可能性が加速するとともに世界の経済成長に悪影響が及ぶ可能性がある。

- 貿易をめぐる緊張:当委員会の基本シナリオは、足元の貿易をめぐる緊張が本格的な貿易戦争に発展することはなく、戦略的な行動を取っている米国が望んでいる成果が得られれば、引き下がるというものである。とは言え、これらの成果はまだ完全に明らかになっていない。さらに、成果が不確かな場合、ゲーム理論的な観点からは最適な結果が予測しにくくなる。望んでいる成果は、米国の貿易相手国やその関係性を完全に妨害・破壊することではないと仮定するのが合理的である。高いリスクを伴うゲームが展開されて非合理的な結果も見込まれるシナリオでは、相互妨害のリスクが高まり、これが世界の経済成長に悪影響を及ぼす可能性がある。貿易をめぐる緊張が貿易戦争に発展する可能性について委員会メンバーが主観的に評価した結果、その確率は20~25%のレンジとなった。

- スタグフレーションのリスク:特に貿易をめぐる緊張が本格的な貿易戦争に発展した場合、関税がインフレ圧力を助長する一方で経済が低迷し始める可能性がある。このような状況では、実質成長への悪影響は相当なものになるだろう。これは基本シナリオではないものの、そうした事態が発生する確率は徐々に高まっている。この確率を25%と予想する委員会メンバーもいる。

- NATOと戦後秩序の崩壊:米国のNATO(北大西洋条約機構)離脱の脅しを受けて、地政学的な不確実性が高まっている。とは言え、こうした脅しは貿易交渉とほぼ同様に他のNATO加盟国から軍事費拡大などの譲歩を引き出すための手段かもしれない。米国が譲歩を引き出そうとする場合に伴うリスクは、米国が実際にNATOから離脱する場合に伴うリスクよりも低い。地域の安全保障協定は、米国の「法外な特権」である通貨発行益とドルの準備通貨としての地位を支える重要な役割を果たしている。こうした協定が崩れれば、この特権が損なわれ、米国の資産に対する信頼が損なわれる可能性がある。その結果、外国人投資家は米国の経常赤字のファイナンスに寄与している対米投資においてより高いプレミアムを要求するようになるかもしれない。

- 欧州の上方リスク:米国が効率化を目指して前例のない措置を取り、政府支出を削減する一方で、欧州は景気刺激を強化し、国防費を拡大している。ウクライナ戦争が停戦に至る場合、政治的な衝突の減少に加え国内費の増加が大きな支えになるかもしれない。もちろん、停戦が実現しないかもしれないという対抗リスクも残っている。

長期的成長:米国の政策リスクをどう考えるべきか?不確実性の継続が見込まれる理由

GICでテールリスクについて議論した最後に委員会メンバーから出た質問の1つは、米国の貿易だけでなく、DOGEの物議を醸す行動にも関連するリスクの高いゲームをどう評価するかというものだった。米国の貿易に関する分析は、「リスク」のセクションで述べたように、おそらく(a)関税措置(および報復措置)に関連するまだわかっていない成果が、時間の経過と共にどれだけ早く明らかになるか、(b)「口先だけ」で貿易相手国をより最適な均衡状態へと導くかにかかっている。(a)がより明らかになれば、(b)もより明確に評価できるようになるだろう。

特に米国の政策運営における「ゲーム」のルールが書き換えられ続けていることを考えると、国内政策のリスク評価は依然として複雑さを増している。市場参加者の「政府の効率性」に対する当初の期待は、今日まで実際に行われてきた措置とは大きく異なっているようだ。トランプ大統領が今回の選挙で勝利した後、当初中小型株がアウトパフォームしたことから判断すると、市場の予想は、規模に欠けるものの米国労働者の大半を雇用し、特に規制によって概して不利な状況に置かれている中小企業にとって、ビジネスのしやすさが改善されるというものだったようだ。この点で、これまでに実施された実際の政策は大きなショックだったとみられる。

とは言え、実際に規制の厳しい産業への参入障壁を下げるための的を絞った措置が実施されれば、そうした政策的な動きが生産性を押し上げる可能性がある。米国と比較して多くの産業で規制が厳しい傾向にある日本における規制緩和を分析してみると、特に規制が厳しく生産性が低い産業で、産業規制の数を減らすことがプラスに働く可能性があることがわかる。しかし、すでに規制が緩和されている産業や、生産性の伸びが高めの産業では、規制緩和がもたらす効果はあまり大きくない可能性がある1。金融政策とは異なり、規制緩和はより細やかな対応が求められる手段である。

全要素生産性の伸びが相対的に低い米国では、参入が困難なセクターの中小企業の障壁を下げるよう設計された措置が、生産性の伸びを促進するのに役立つ可能性がある。そのような企業の書類手続きを簡素化し、市場参入に関連する業務運営上のリスクを低減することで、中小企業は競争しやすくなるだろう。米国の新政権が発足してまだ日が浅いため、このような戦略的規制緩和へのシフトの可能性を完全に排除することはできない。

これとは別に、米国の制度を取り巻く構造的リスクに関しては、2024年のノーベル賞受賞者である経済学者ダロン・アセモグル氏の研究が参考になる。同氏は、『国家はなぜ衰退するのか(Why Nations Fail、2012年)』のなかで、様々な世紀や地域にわたり成功した国家制度とそうでない国家制度とを区別する具体的な特徴を明らかにした。成功した制度は持続可能な成長をもたらし、歴史的な変化とイノベーションの重要な局面を活かしていた。これらに共通する特徴は、中央集権的な政府(法律やインフラの標準化)、抑制と均衡のバランスを備えた多元的な制度、法の支配などであり、これらは搾取的な経済成長ではなく、包括的な経済成長をもたらした。したがって、規制緩和を意味のあるものにするためには、参入や競争に対する障壁を減らす(増やす)ことによって、国の制度が広範な経済参加を促す(阻害する)ものになっているかどうかを評価しなければならない。包括的成長が意味することは、参入障壁を引き下げることだ。その歴史的な例の1つとして、英国の産業革命期において、イノベーションを商業化するために個人が特許や融資を申請できるようになったことが挙げられる。これにより、イギリスは、急速な技術革新を特徴とする歴史の重要な局面において、包括的な国家制度が整備されていない多くの近隣諸国を上回る成長を遂げることができた。

繰り返しになるが、現政権が発足してまだ日が浅く、中央集権や多元主義、包括的成長に対する課題が浮上する可能性があることから、成長に対する政策リスクが後退する可能性を結論付けることが出来るのはその後になる。時間が経過し、前例が確立されるにつれて、米国の長期的な成長の持続可能性に関する理解が深まるだろう。

運用戦略の結論:景気拡大サイクルは続くが下方プロテクションを忘れずに

当委員会の中心的なシナリオは米国の経済成長は向こう1年間プラスを維持するというものだが、米国のGDP成長率見通しを下方修正した。一方、米国の「例外主義」シナリオが薄れつつあるなか、グローバル・ポートフォリオのなかで米国資産を維持しつつも国際的な分散投資に価値を見出している。日本の「好循環」は維持され、賃金の上昇が国内消費を支えて、外需の変動による影響を緩和するだろう。当委員会の基本シナリオは、米国の経済成長は減速しつつも持続するというものだが、政策が失望を招く場合のリスクをめぐる先行き不透明感とともに、景気後退のリスクは大幅に高まっている。リスクはインフレ方向に偏っているとみられ、米国の拡張的な財政政策の試みはインフレ懸念を招き、長期利回りの上昇につながる可能性があるとの予想を維持している。

投資家の将来の購買力を保護する効果が期待できることから、株式の保有を引き続き支持する。しかし、株式が影響を受けやすいシクリカルなリスクを低減するために、様々な地域や資産クラスにリスクを分散させることが必要だとみている。こうしたなか、欧州と中国の財政政策がそれぞれ転換することにより、収益成長機会がもたらされ、将来のバリュエーションが下支えされる可能性がある。当委員会は、日本の内需関連株へのローテーションを引き続き有望視している。持続可能な構造的回復の兆しと米国株式との相関の低減から、分散投資先としての日本株の投資価値は高まると予想される。

同時に、債券市場の利回り上昇の動きを受けて、米国債への配分を減らし、世界の債券市場に分散投資する新たな機会が生まれるかもしれない。このシフトは、フランスやドイツなどにおける選挙をめぐる不確実性の落ち着きや、韓国における指導部の危機の収束などが追い風となっている。円は金利水準が低いもののリスク避難先として有効であり、株式市場の調整局面で下方プロテクションとして機能すると考える。金については、分散投資先としての価値を主因にバリュエーションが大幅に上昇しているものの、引き続き選好している。

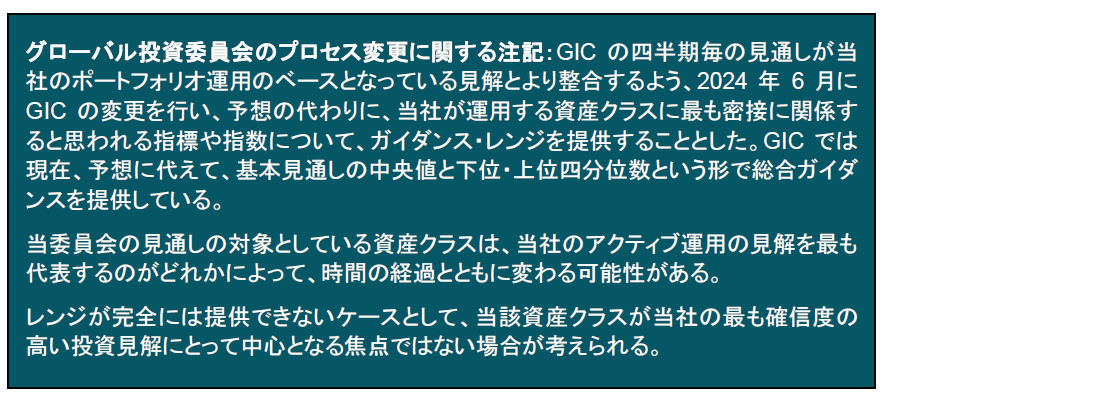

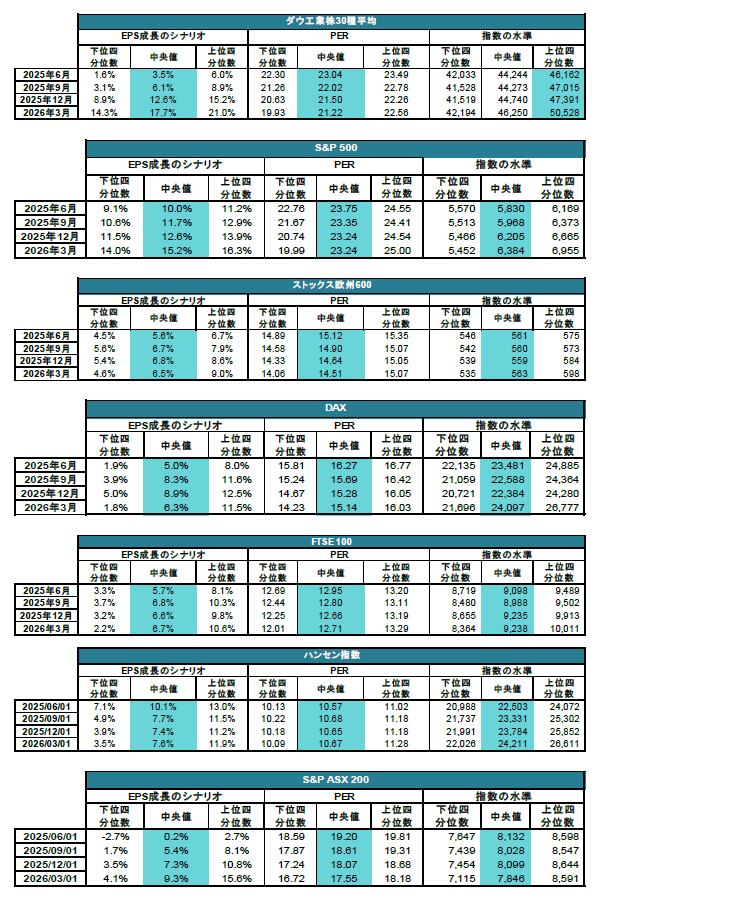

GICのガイダンス・レンジについては、本稿の補足1を参照のこと。

1WP_347.Fink_.Heterogeneity_in_Japanese_TFP__Part_II.pdf

当資料は、日興アセットマネジメント(弊社)が市況環境などについてお伝えすること等を目的として作成した資料(英語)をベースに作成した日本語版であり、特定商品の勧誘資料ではなく、推奨等を意図するものでもありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社のファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。資料中において個別銘柄に言及する場合もありますが、これは当該銘柄の組入れを約束するものでも売買を推奨するものでもありません。当資料の情報は信頼できると判断した情報に基づき作成されていますが、情報の正確性・完全性について弊社が保証するものではありません。当資料に掲載されている数値、図表等は、特に断りのない限り当資料作成日現在のものです。また、当資料に示す意見は、特に断りのない限り当資料作成日現在の見解を示すものです。当資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。当資料中のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。なお、資料中の見解には、弊社のものではなく、著者の個人的なものも含まれていることがあり、予告なしに変更することもあります。