本稿は2025年4月10日発行の英語レポート「Impact of additional US tariffs on Asia rates and credit markets」の日本語訳です。内容については英語による原本が日本語版に優先します。

ドナルド・トランプ米大統領は4月2日に「解放の日」を宣言し、当社や市場の予想を大幅に上回る関税を発表した。こうした関税の影響は、対米貿易黒字国が大部分を占めるアジアで特に顕著だった。アセアン諸国の多くと中国は30%を超える相互関税に直面するなど、特に大きな影響を受けた。

この発表に市場は動揺し、目下、トランプ大統領の関税攻勢に対するアジア諸国の反応が注視されている。中国を除き、大半の国の政府は報復措置を取る可能性が低いことを示唆している。報復に出る代わりに、関税率の引き下げを期待して米国との交渉に注力しているようだが、依然として交渉の行方は極めて不透明である。一方、新たに課される関税を受けてアジア諸国の経済成長に下押し圧力がかかると予想される。まず注目されるのは、どの国が特に大幅な関税引き上げに直面するか、それらの国の輸出依存度はどれほどか、そして関税引き下げ交渉に成功する可能性があるかどうかだろう。

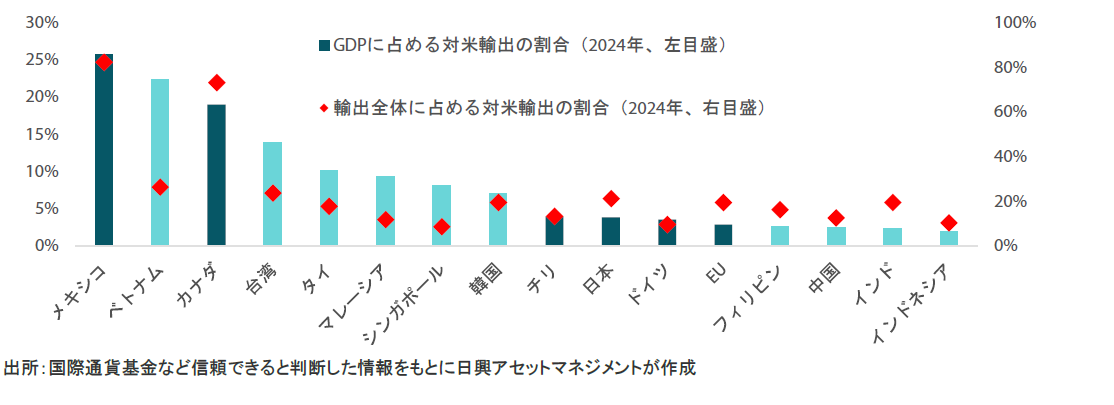

また、潜在的な影響をより把握できるように、関税の影響を測る指標として各国の対米輸出の割合を算出してみた。その結果は下チャートの通りである。

アジア諸国においては、主に関税による間接的な影響を通じて景気下押し圧力が生じる可能性が高いとみられる。概して、アジア諸国の政策当局には、成長減速の影響を和らげるために講じることができる金融・財政政策手段が十分にあるとみている。インフレの緩和を受けて各国中央銀行には利下げ余地がもたらされている。また、財政状態が近年改善していることから、各国政府は成長を下支えするための景気刺激策も実施可能だろう。

アジア諸国のなかでは、中国やベトナムが最も大きな打撃を受ける見通しだが、一方でGDPの約70%を内需が占めるフィリピンやインドは比較的影響を受けにくいとみられる。中国は米国からのすべての輸入品に34%の報復関税を課して応戦しており、貿易摩擦がさらに激化するリスクは高まっている。一方、対米輸出依存度の高い(GDPの20%以上を占める)ベトナムは46%の関税を課された。ベトナムはすでに米国からの輸入品に対するすべての関税の撤廃を申し出ているが、米国政府側がどのような反応を示すかは予断を許さない。

中国

米国の相互関税と同率の34%の報復関税を発表するなど、中国はこれまでの慎重に対応する姿勢を変え、より対決姿勢を強めている。もし関税案が実現すれば、中国経済に大きな影響が出るだろう。しかし、中国は対抗策に乗り出す可能性が高いとみられる。まず、関税の影響を一部緩和するために、限定的 な範囲で人民元安を容認する可能性がある。次に、米国以外の市場へと輸出先の分散化を引き続き進めることも考えられる。そうした対外政策に加えて、財政出動を前倒しするとともに、利下げと市中銀行の預金準備率引き下げによって緩和的な金融政策スタンスをさらに強化する可能性も高い。中国は必要であれば財政赤字をさらに拡大する余地があると示唆しており、当社では、今年後半にはそうした動きが出てくる可能性もあると考えている。短期的には可能性が低下しているようにみえるが、米国と中国が歩み寄り、意見が対立している貿易、安全保障、その他の分野にわたって交渉を行う可能性は残っていると思われる。

インド

ベトナム、ミャンマー、ラオスといった国々に課される関税率が大幅に高くなることで、インドにとって好機となる可能性がある。企業が対米輸出ルートをインド経由へと変更することを検討しているからだ。注目すべき例として、アップル社は中国製デバイスに課されるより高い関税を相殺するため、インドから米国へのiPhone出荷台数を増やす計画だと報じられている。インドは新たな関税に対して報復する意向はないと表明している。トランプ大統領の命令では「非互恵的貿易協定の是正に向けて重要な措置を講じる」国に猶予を与える可能性があるとされ、インドはその道を模索中である。他国に先行して米国との通商協議を開始することに利点を見出しており、2月中には米印両国で2025年秋までに通商協定第1弾をまとめることを約束した。関係強化に向け、インドのモディ政権は友好的な姿勢を示す動きとして、高級バイクやバーボンの関税引き下げ、米国のテクノロジー企業大手に影響を及ぼしていたデジタルサービス税の撤廃などをすでに実施している。

フィリピン

米国がフィリピンの対米輸出品に課した関税はアジア諸国のなかでも比較的低く、また、フィリピン経済は輸出よりも内需に依存していることも底堅さが増す要因となっている。さらに、政府は今回の関税について、中国やタイなどに比べて関税が低くなり競争力が高まった衣料品やココナッツ製品などの輸出品を中心に、フィリピンが米国市場でシェアを拡大する「好機」と捉えている。同時に、政府は米国の関税率引き下げを望んでおり、米国と積極的に交渉していく意向を表明している。

アジアのクレジット市場

セクター別でみると、米国市場での売上げが大きいテクノロジー・ハードウェアや資本財・サービスは直接的に影響を受けると予想している。これらのセクターがアジアのクレジット市場に占める割合は5%程度だ。しかし、その影響はあらゆるセクターに波及する可能性が高く、貿易摩擦が長引けば世界的な景気後退入りのリスクは高まることになる。銀行の収益性は金利低下と与信コスト上昇の打撃を受け、コモディティ関連のクレジットものはコモディティ価格下落の悪影響を受けるとみられる。

これまでの市場の反応

これまでの市場の反応は典型的なリスクオフの動きとなっている。債券利回りは低下し、信用スプレッドは拡大、株式市場は急落している。4月7日時点において、アジア投資適格クレジット市場(JACI Investment Grade Index)は月初来で0.04%下落しているが、下落幅が1.51%にのぼる米国投資適格クレジット市場(iBoxx USD Liquid Investment Grade Total Return Index)をアウトパフォームしている。その要因は、信用スプレッドの拡大が米国債の価格上昇によって相殺されていることにある可能性がある。一方、同じく4月7日時点においてアジア・ハイイールド債市場(JACI Non-Investment Grade Corporates Index)は月初来で3.50%下落しているが、これに対して米国ハイイールド債市場(Bloomberg US Corporate High Yield Total Return Index)の下落幅は2.65%となっている。

同期間中、アジア現地通貨建て国債は米国債と同様に価格が上昇した。トータルリターンでみると、中国国債、シンガポール国債、韓国国債が相対的に堅調となる一方、フィリピン国債やインドネシア国債は劣後した。外国為替市場では、全般的な米ドル高となるなか、ほとんどのアジア諸国の通貨が下押し圧力に晒された。対米ドルで下げ幅が最も大きかったのはタイバーツ(2.07%下落)とインドネシアルピア(1.44%下落)、一方で韓国ウォンは小幅ながら逆行高(0.20%上昇)となった。

今後の見通し

関税の発表以来、当社アジア債券チームは米国のデュレーションについて慎重な見方をしており、米国のスタグフレーション・リスクが高まるなかでデュレーション・ニュートラルのスティープナー戦略を選好している。アジアの現地通貨建て国債においては、景気の下押しやディスインフレ方向への影響を吸収するべく、先制的に金融・財政政策対応を実施できる余地が比較的大きい複数の国についてポジティブな見通しを維持している。一方、市場の状況も注視している。世界的に資金流出が加速する場合や市場機能が損なわれる場合に備え、市場の厚みが薄い国に特に注目している。流動性環境が悪化する場合にはリスクを削減する用意を整えている。クレジットものにおいては、セクターに着目した投資アプローチをとっている。景気敏感セクターや貿易関連セクターへのエクスポージャーの縮小を進め、生活必需品セクターやディフェンシブセクターへとシフトしている。また、景気サイクルの逆風、キャッシュフローの混乱、債務借換えリスクの影響を受けやすい可能性がある銘柄を中心に、個別銘柄リスクを特定・管理していくためにポートフォリオの見直しも進めている。

今後の基本シナリオとして、ほとんどの国が関税引き下げに向けて米国と交渉を行い、それを受けて当初の発表内容に比べると影響が大幅に緩和されるとみている。しかし、不確実性の高い状況が長引くとみられ、当面は報復措置が相次ぐリスクもある。アジア諸国の大半はこうしたボラティリティ上昇局面を迎えたなかでも、外部環境、財政、内需が比較的良好な状況にあり、それによって関税をめぐる不確実性の影響がある程度相殺され、この先の逆風の影響を十分に吸収することができるとみられる。注目すべき点として、中国の政策当局はすでに景気刺激策について議論を始めていると報じられている。さらに、アジア各国の中央銀行の大部分は、インフレが減速している(利下げ余地が生まれている)ことを受けて、内需を下支えするために金融政策を緩和する余力を維持している。また、アジアの企業や銀行の大半は強固な財務基盤と格付けバッファーを備えた状態で2025年を迎えており、そうした点も打撃を和らげる方向に働くと期待される。

足元における信用スプレッドの拡大は健全な動きであり、より魅力的な投資機会をもたらしているとみている。良好な需給動向も中長期的にアジアのクレジット市場を下支えすると予想する。アジアのクレジット市場では、新発債の総供給量と正味供給量がともに2025年を通して落ち着いた推移を続けるとの見方に変わりはない。

アジアの現地通貨建て国債については、インフレが落ち着き、成長も緩やかになるなかで中央銀行の緩和的な姿勢が追い風となり、良好なパフォーマンスが見込まれる優位な立場にあると考えている。米国の関税を受けた急激な景気減速懸念は、アジア地域の債券市場にとってさらなる下支え要因になるとみられる。また、各国の外貨準備高も比較的高い水準にあり、政策当局は必要に応じて自国通貨の防衛に動く準備も十分に整っている。

当資料は、日興アセットマネジメント(弊社)が市況環境などについてお伝えすること等を目的として作成した資料(英語)をベースに作成した日本語版であり、特定商品の勧誘資料ではなく、推奨等を意図するものでもありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社のファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。資料中において個別銘柄に言及する場合もありますが、これは当該銘柄の組入れを約束するものでも売買を推奨するものでもありません。当資料の情報は信頼できると判断した情報に基づき作成されていますが、情報の正確性・完全性について弊社が保証するものではありません。当資料に掲載されている数値、図表等は、特に断りのない限り当資料作成日現在のものです。また、当資料に示す意見は、特に断りのない限り当資料作成日現在の見解を示すものです。当資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。当資料中のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。なお、資料中の見解には、弊社のものではなく、著者の個人的なものも含まれていることがあり、予告なしに変更することもあります。