本稿は2025年4月30日発行の英語レポート「Balancing Act」の日本語訳です。内容については英語による原本が日本語版に優先します。

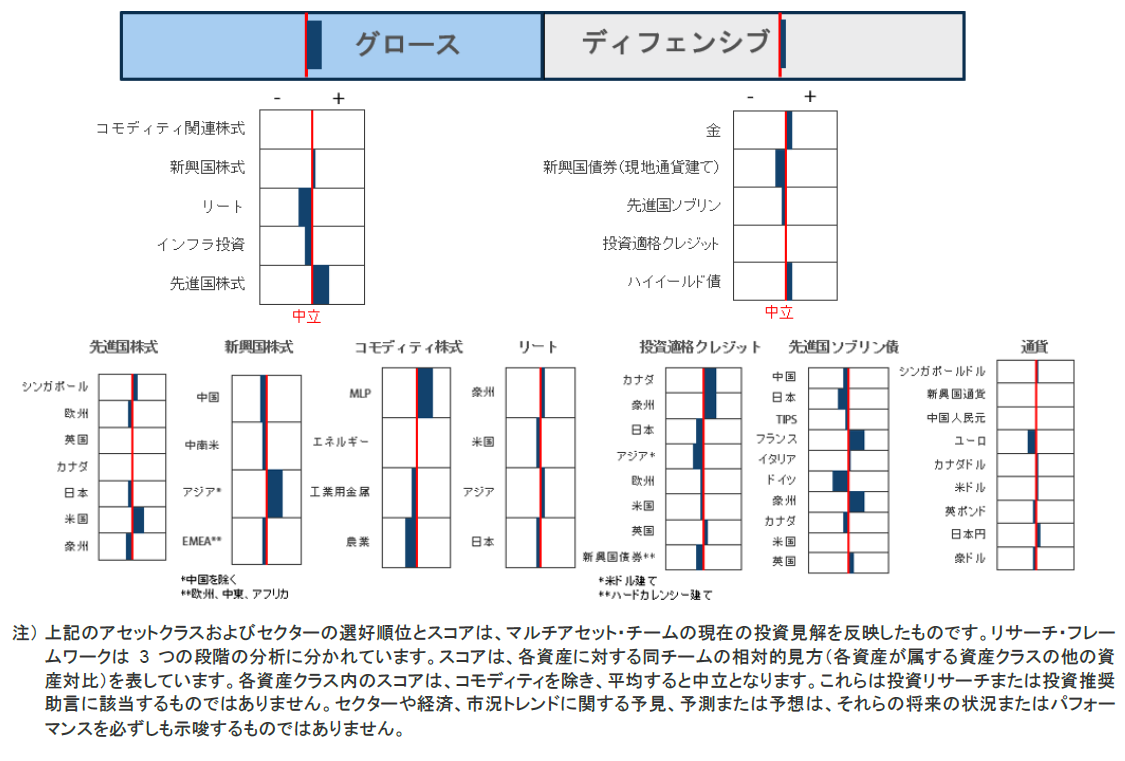

グロース資産のスコアのプラス幅を引き上げ、ディフェンシブ資産のスコアは維持

投資環境

当月は関税のニュースが市場の動きに大きな影響を与え、グローバル株式はMSCI All Country Worldインデックスで4.2%下落した(米ドル・ベース)。米国では、関税関連の発言を受けて、インフレ圧力の長期化と景気悪化への懸念が再燃した。市場の注目が貿易関連の動向に集まるなか、「解放の日」として4月2日に発表された相互関税は、世界の貿易システムと金融市場に衝撃をもたらしている。このように市場のボラティリティが高まる局面では、パニック売りに走って大幅反発の機会を逃しやすくなり、最終的に長期の投資リターンに影響を及ぼしてしまう可能性があることから、投資を継続することが重要だと考える。米国から大西洋を挟んだ反対側では、ECB(欧州中央銀行)がインフレ鈍化と景気悪化に鑑みて2.75%から2.5%への再利下げを実施した。一方、ドイツは、5,000億ユーロのインフラ投資基金を設立するとともに長年の債務政策を変更して防衛費の増額を認めるなど、財政政策を刷新した。そのほかでは、消費の押し上げと経済全体の下支えを目指す中国政府の景気刺激策を追い風に、中国株式が加速的な続伸を見せた。同国の李強首相は、年次の全国人民代表大会(全人代)で、今年の政府の優先課題は「内需を経済成長の主エンジンおよび拠りどころに」することだと強調した。

債券市場では、貿易摩擦や地政学的動向に絡んで世界のマクロ経済の不透明感が強まっていることを受けて、当月初めに米国債利回りのボラティリティが高まった。トランプ米大統領の一貫性に欠ける関税政策アプローチは市場に動揺をもたらし、インフレおよび景気に対する懸念が強まった。欧州では、ドイツが低迷する経済を活性化し防衛支出を拡大させる取り組みの一環として「債務ブレーキ」(ドイツが財政規律を守るために設けた債務抑制制度)の緩和を決定し、これが世界の債券利回りに上昇圧力をもたらしてリスク・センチメントを後退させた。米FRB(連邦準備制度理事会)は当月半ば、米国の景気鈍化およびインフレ加速の可能性をめぐって不透明感が強まっていることを理由に、政策金利を据え置くこととした。その後、トランプ大統領の計画している相互関税が従来の予想よりも標的を絞ったものになりそうだとの報道が出ると、債券利回りは再び上昇した。一連の関税動向の中心となっている主要な「筋書き」の1つは、世界の2大経済大国である米中間の緊迫した貿易関係である。本稿では、中国債券が歴史的に提供してきたディフェンシブ特性と今後ポートフォリオで果たし得る役割について探る。

クロス・アセット*

当月については、ディフェンシブ資産のスコアを小幅なプラスに維持しつつ、グロース資産のスコアのプラス幅をやや引き上げた。グロース資産のなかでは、先進国株式のスコアのプラス幅を引き上げる一方、新興国株式のスコアを若干のプラスに維持した。

先進国株式のなかでは、長期的な成長テーマを牽引役として先行きが見通しやすい米国のスコアをプラスに、日本のスコアをマイナスに維持している。日本については、コーポレート・ガバナンスの改善や企業収益の成長加速といった長期の構造的ストーリーを引き続き有望視しているものの、円高による逆風を考慮してスコアをマイナスに据え置いた。代わりに、配当利回りの魅力度が高いシンガポールのような低ベータ市場を選好している。欧州については、米国の輸入関税と中国の景気低迷が逆風になり得ると考え、やはりスコアをマイナスに維持している、また、相対バリュエーションの観点から英国のスコアを中立に引き下げ、その分シンガポールのスコアを引き上げた。

新興国株式のなかでは、内需主導型経済や長期の構造的成長ストーリーの恩恵を享受するとみられるインドなど、特定の国の選好を継続している。また、足元の世界的なテクノロジー・アップサイクルが追い風となっている台湾も、スコアをプラスに維持している。

コモディティ関連株のスコアは中立に据え置いた。同資産クラス内では、トランプ大統領のエネルギー政策が増産という形で追い風になると予想されるエネルギー株のスコアを中立に維持している。

ディフェンシブ資産は、パフォーマンスがイールドカーブのスティープ化や経済指標のある程度の鈍化、利下げ、政策をめぐる不透明感に反応し始めたことから、スコアを小幅ながら依然プラスとしている。ディフェンシブ資産内では、バリュエーションが割高になってきた先進国ソブリン債のスコアを若干のマイナスへと引き下げた。同様に、投資適格債も、タイトな水準にあるスプレッドが市場ボラティリティの高まりを受けて拡大する可能性があるため、スコアを中立へと引き下げた。金については、モメンタムの強さ、そしてトランプ政権の政策から生じる不透明感の強まりが追い風になるとみられることから、スコアをプラスへと引き上げた。バリュエーションは割高なものの、外貨準備に占める金の割合が先進国に比べて依然大幅に低い新興国の中央銀行が、外貨準備分散の一環として金の積み増しを継続すると考える。

先進国ソブリン債のなかでは、米国債のスコアを引き下げた。米国債がより大幅に上昇してきたことにより、オーストラリア債券の相対的魅力度が増している。オーストラリアは、インフレが中央銀行の目標レンジである2~3%の下限へと減速しており、経済成長率も1%へと鈍化していることから、米国よりも大幅な金融緩和が必要になるとみられる。これが追い風になると想定されるのに加え、オーストラリア債券はイールドカーブもよりスティープであるため、ポートフォリオで保有することによって追加的な利回りを得ることができる。

*マルチアセット・チームのクロス・アセット見解は、(1)グロース対ディフェンシブ、(2)グロースおよびディフェンシブ資産内でのクロス・アセット、(3)各資産クラス内での相対的な資産の見方、という3つの異なる段階で示しています。これらの段階は、選好順位の水準は資産クラスが予想可能な形で似た動きあるいは異なる動きを見せるという当社のリサーチおよび直感的認識を表しており、したがって、資産クラスのクロス・アセットでのスコアリングは理に適っているとともに、最終的により熟考された堅固なポートフォリオ構築につながると考えます。

資産クラスの選好順位(2025年3月末時点)

当社の見方

グロース資産

グロース資産は、最近の市場調整を経てバリュエーションが魅力的な水準にあると考えており、引き続き有望視している。ここ数週間で世界的なリセッション(景気後退)への懸念に拍車がかかったことから、市場センチメントは依然ネガティブなままだ。米国の経済指標が軟化しつつあるのに加え、トランプ政権の予測不能な関税発表によって下振れリスクが増しており、これが不透明感を助長している。しかし、1月のインフレ加速は一過性のもので定着するようには見受けられず、2月のインフレ率が市場予想を下回ったことでスタグフレーションへの不安は和らいでいる。

インフレが減速するなかで世界の経済指標は低迷を続けており、関税協議が決裂すれば、世界各国の中央銀行は景気を下支えするために利下げに踏み切るだろう。来たる決算シーズンでは企業収益が堅調さを保つと予想するが、不透明感が続いていることからガイダンスはまちまちとなる可能性がある。利益成長率は現在のところ上昇基調を維持しており、グロース資産の追い風となっているが、今四半期には企業利益予想の調整が起こる可能性もあるとみている。

高ボラティリティ局面でも投資を継続

ここ数週間、市場は米国の輸入関税の発表を待ちながら神経質になっている。しかし、市場のボラティリティが高まっている局面に市場タイミングを計った売り買いを行いたくなる誘惑に抗って投資を継続することは、しばしは賢明な戦略と考えられている。市場タイミングを計るには、市場の動きに基づいて資産を売買すべきタイミングを予想しなければならず、上昇相場で機会を逃しリターンを低下させてしまうことにつながりかねない。このような戦略は、正確な予測が必要となるためリスクが高く、経験豊富な投資家にとってさえ困難と言える。市場の「最良の日」を逃せば、最終的なリターンは大幅に低下し得る。

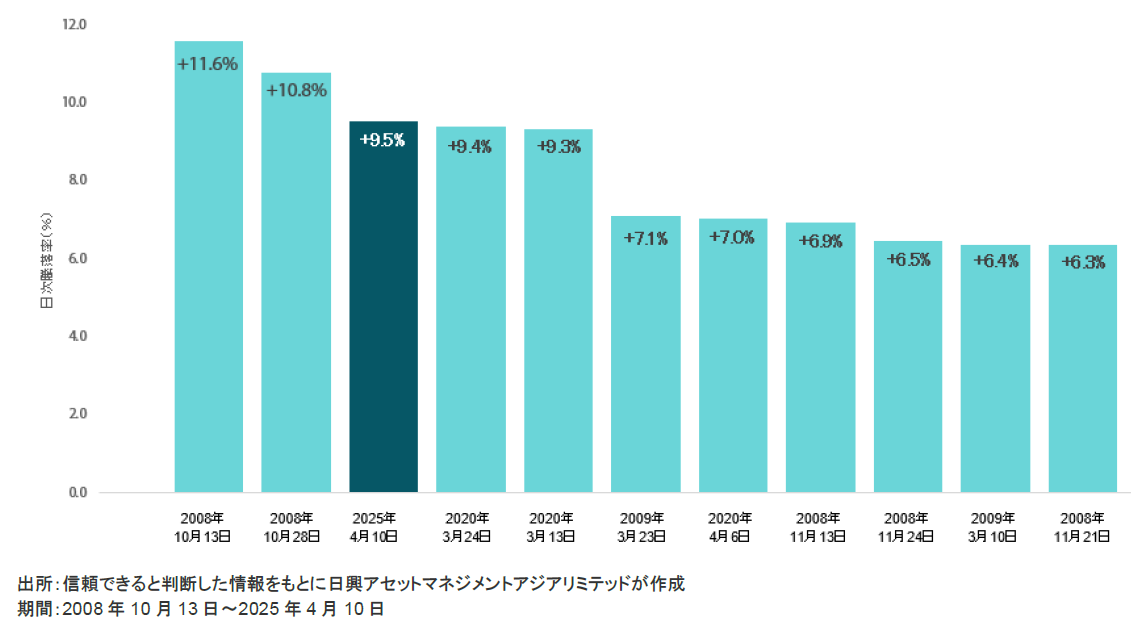

過去20年においてS&P500種指数の日次騰落率が最も高かった10ケースを見てみると、そのうちの7ケースが弱気相場のなかで起きていることがわかる。最近では4月10日の上昇がその一例で、今では日次騰落率のランキングで第3位となっている(チャート1参照)。当社では、特にボラティリティの高い局面で投資を継続することにより、運用資産の長期的な成長と安定性が向上し得ると考えている。

チャート1:過去20年におけるS&P500種指数の「最良の日」(日次騰落率が最も高かった日)ランキング

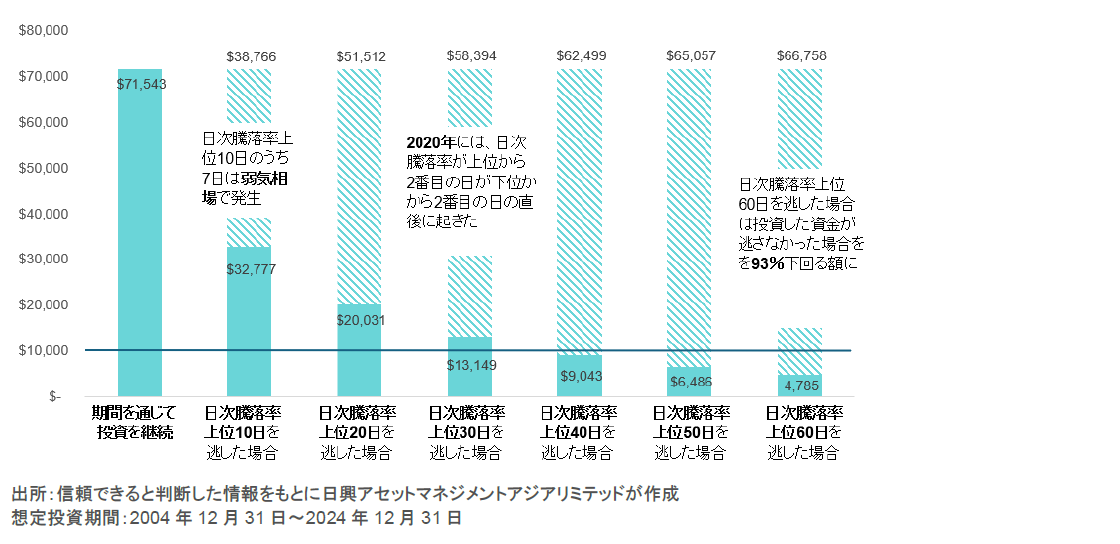

チャート2は、日次騰落率が高かった日を逃した場合の潜在的な影響を調べたものだ。2004年12月31日~2024年12月31日の期間に10,000米ドルで投資を始めた場合、投資した資金は71,543米ドルになったはずだ。「最良の日」上位10日を逃した場合、投資した資金の最終額は32,777米ドルにとどまり、逃さなかった場合に比べて54%少なくなる。上位40日を逃すと最終額は9,043米ドルと初期投資額を下回り、上位60日を逃した場合は獲得できる可能性のあった71,543米ドルを93%下回る額となる(チャート2参照)。

チャート2:S&P500種指数への投資において市場タイミングを計ろうとした場合のコスト

短期的な変動は市場ではよくあることであり、必ずしも投資の長期的価値に影響を与えるものではない。短期的な損失が市場の長期的なリターンを消し去ってしまうことはなく、投資を継続することでやがて資産の回復と潜在的収益性を享受できる。一方、市場の下落局面で投資を解消してしまうと、回復局面や市場が並外れた上昇を見せる日を逃してしまいかねない。投資を継続することで、資産の「複利的増加力」を長期にわたって機能させることができる。また、頻繁な売買に伴う感情的ストレスや潜在的ミスを減らすこともできる。

グロース資産に対する確信度の強い見解

- 当面は長期的成長機会を含有する米国株式のスコアをプラスに維持:株式市場の最近の急落を受けて、株式のポジションがポートフォリオのリターンに短期的に影響を及ぼすことは認識しているが、過剰反応して歴史的にはむしろポジションを増やすのに有利なバリュエーションで売りに走ることも避けたい。中央銀行の反応など、市場にはポジティブ・サプライズの起こる可能性が残っている。現在の米国市場のバリュエーションは魅力的であるとみており、今後の上昇を促すきっかけとなる材料を探している。

- シンガポール株式のスコアのプラス幅を引き上げ:ディフェンシブ特性の強いシンガポール株式のスコアを前月プラスに変更し、当月はさらに引き上げた。同市場は配当利回りが高くベータ値が低いのに加え、相対バリュエーションの尺度でも魅力度が高く、また対米貿易収支が赤字であるためトランプ大統領の関税政策の標的となる可能性が極めて低い。

- 新興国株式のスコアを小幅なプラスに維持:新興国のなかでは、インドなど、内需主導型経済や長期の構造的成長ストーリーが追い風となっている国を選別的に選好している。

- コモディティ関連株のスコアを中立に維持:コモディティ関連株が長期的にインフレに対して優れた分散投資効果を提供し続けるとの考えに変わりはない。コモディティ関連セクターのファンダメンタルズは、景気循環的にも長期的にも依然有望である。

ディフェンシブ資産

インフレが中央銀行の目標値に近づき利下げサイクル継続の妥当性が裏付けられたことから、ディフェンシブ資産は続伸した。4月に入ってからも、米国の関税発表に端を発した世界的な景気減速懸念のなか、先進国債券は市場がさらなる利下げを織り込むのに伴い積極的に上昇した。しかし、その後、関税の引き上げが一時的に停止されたため、市場は関税効果による上昇分を一部吐き出している。関税協議の中心にあるのは米中間の緊張した貿易関係で、その影響は為替や金利にも波及している。今月の本レポートでは、中国債券市場のディフェンシブな特性とポートフォリオでの役割に注目する。

中国債券-その上昇余地は

中国債券は、先進国ソブリン債との比較において興味深い資産クラスと言える。中国国債は、リスク資産との相関性構造が、米国債やドイツ国債、オーストラリア国債のそれとは大きく異なるからだ。この乖離の一因は、中国の経済が世界の他の国々とは異なったパフォーマンスを示していることにある。先進国でインフレが急加速した際、中国はデフレに見舞われた。貿易戦争が激化する前から、中国経済は住宅価格の下落や工業収益の縮小、GDP成長率の中庸化など、低迷の兆候を継続的に示していた。その結果、先進国債券の利回りが2022年以降上昇するなか、中国債券は利回りが低下し、他のソブリンに比べてディフェンシブ性の強い資産となった。

トランプ大統領が大幅な関税引き上げで中国経済への締め付けを強めている今、中国当局が景気支援を強化しなければ経済成長が目標を大きく下回る事態となるのは明らかだ。中国人民銀行は、内需を押し上げて輸出セクターの低迷を相殺するために、追加利下げを行う必要が生じるだろう。歴史的に見て、これは金利エクスポージャーを取りに行くべきシグナルであり、ディフェンシブ資産における投資配分先としての中国国債の魅力を強めている。

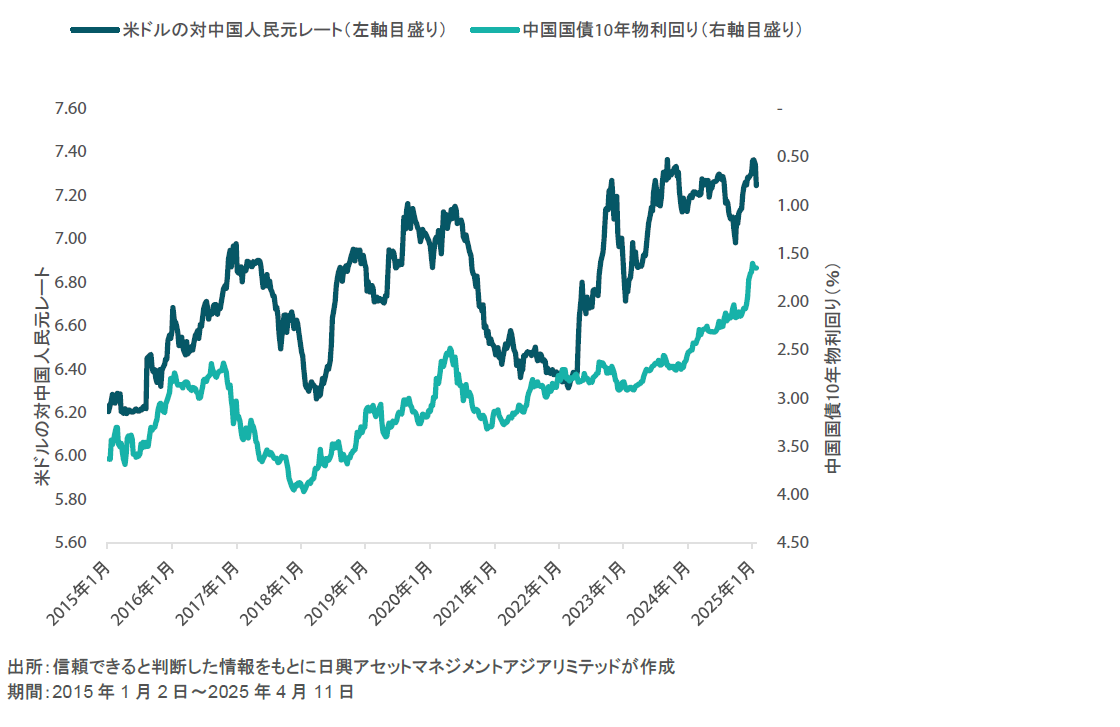

チャート3:中国と米国の10年物国債利回りの推移

しかし、当社では中国債券への投資配分を減らし始めており、現在はディフェンシブ・ポジションとしてオーストラリアやフランスを選好している。中国債券のポジションにおける主要な懸念は、10年物利回りが現在の水準からもうたいして低下しない可能性があることだ。中国と米国を比較してみると、米国の債券利回りは歴史的に1%を割り込むのに抵抗を示し、実際に割り込んだのは新型コロナウイルスの感染拡大時くらいである。中国は経済の見通しが厳しいが、10年物国債の利回りが現在の1.6%という水準から大幅に低下することは、ますます考え難くなっている。

さらに、当社では通常、米ドルとの高相関からリスク資産との負相関を高めてくれる中国債券について、為替ヘッジを行わず保有するようにしている。しかし、米国の関税引き上げにより、中国政府が競争力向上のために人民元を切り下げる可能性が高まっている。これは債券利回りをわずかながら押し上げる可能性があり、一方で為替操作のリスクが高まりポートフォリオに幾分非対称なリスク特性をもたらす。したがって、ここ数年にわたりポートフォリオへの組み入れを検討する主要な対象となってきた中国債券だが、今後はスタンスを変更し、代わりに他のソブリン債市場に注目していく。

チャート4:米ドルの対人民元レートと中国国債10年物利回りの推移

ディフェンシブ資産に対する確信度の強い見解

- 投資適格クレジットのスコアを中立に引き下げ:信用スプレッドは、過去にも一段の縮小が難しかったタイトな水準に達している。世界の景気に対してはポジティブな見方をしているものの、信用スプレッドについてはそれほど楽観的な見方はしておらず、イールドカーブの短期債ゾーンで安定したキャリーを獲得することに焦点を移している。

- 金はヘッジとして依然魅力的:金は実質金利の上昇やドル高にもかかわらず底堅さを示しており、地政学的リスクおよびインフレ圧力長期化に対するヘッジとしての有効性を証明している。実質金利の低下が金にとって追い風となっているなか、当社では金への配分を長期債ポジションの補完として活用している。しかし、金の長期的な期待リターンは低下しつつあり、今後数ヵ月においてはスコアの見直しを行う可能性がある。

- 先進国ソブリン債では選別的アプローチ:長らくマイナスとしてきた米国債のスコアは10年物利回り4.60%の水準で中立としたが、現在のところはオーストラリア国債とフランス国債により高い投資価値を見出している。これらの国々は債券利回りの水準が相対的に高く、例えばオーストラリアは今後12ヵ月で数多くの利下げが実施される可能性がある。先進国ではイールドカーブがスティープ化していることから、一部の先進国ではデュレーション伸長の投資魅力が増していると考える。

プロセス

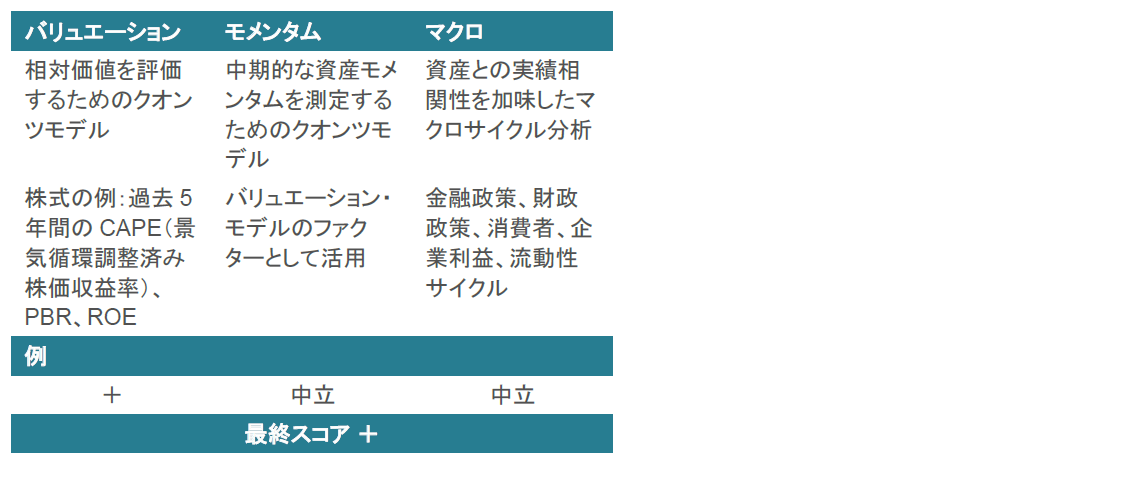

リターンの主要ドライバーを把握するためのインハウス・リサーチ:

当資料は、日興アセットマネジメント(弊社)が市況環境などについてお伝えすること等を目的として作成した資料(英語)をベースに作成した日本語版であり、特定商品の勧誘資料ではなく、推奨等を意図するものでもありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社のファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。資料中において個別銘柄に言及する場合もありますが、これは当該銘柄の組入れを約束するものでも売買を推奨するものでもありません。当資料の情報は信頼できると判断した情報に基づき作成されていますが、情報の正確性・完全性について弊社が保証するものではありません。当資料に掲載されている数値、図表等は、特に断りのない限り当資料作成日現在のものです。また、当資料に示す意見は、特に断りのない限り当資料作成日現在の見解を示すものです。当資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。当資料中のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。なお、資料中の見解には、弊社のものではなく、著者の個人的なものも含まれていることがあり、予告なしに変更することもあります。