本稿は2025年5月29日発行の英語レポート「Balancing Act」の日本語訳です。内容については英語による原本が日本語版に優先します。

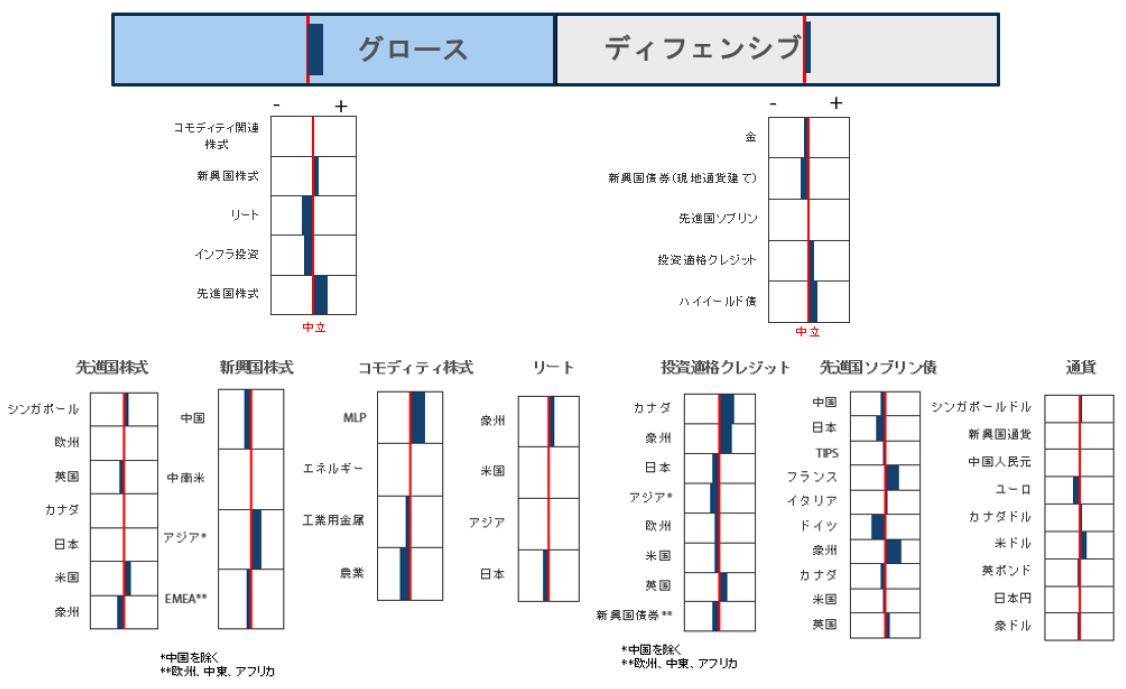

グロース資産のスコアをプラスに維持、ディフェンシブ資産のスコアは引き上げ

投資環境

当月はトランプ米大統領が貿易戦争の口火を切ると、そのニュースを受けてリスク資産をめぐるセンチメントが悪化し、ほとんどの金融資産においてボラティリティが大幅に高まった。それにもかかわらず、グローバル株式(MSCI All Country Worldインデックス)は当月の最初の8日間で10%程度下落したものの最終的に0.74%上昇した(米ドル・ベース)。トランプ政権は相互関税を発表し、世界のすべての国に関税を適用すると、やがて報復措置に出た中国との関税引き上げ合戦に火が付き、最終的には関税率が100%を超え、両国間の貿易を停滞させるほどの貿易コスト増加を招く事態となった。しかし、その後は米国の姿勢が軟化し、関税発動が延期されたことを受けて市場は息を吹き返した。当月中、ボラティリティ指数(VIX)が比較的穏やかな水準から50を超える水準まで上昇し、金融危機や世界同時不況時にしか見られないような水準にまで達した。米国以外に目を向けると、英国が米国との通商交渉合意を発表するなど、市場では各国による通商協定妥結への期待の高まりが好感された。通商協定の実現の可能性があることを踏まえると、当初の「最悪のケース」の関税懸念はおそらく行き過ぎだったと考えられ、グロース資産のスコアをプラスに維持している。一方、第1四半期の決算発表シーズンが終わりに近づきつつあるなか、企業決算は市場予想を上回る結果となっている。今月の当レポートでは、この点についても考察する。

債券市場も同様にボラティリティが高い展開となり、米国債10年物利回りは3.86%まで低下した後に一転して一時4.56%まで上昇したが、最終的に月末時点では4.16%と前月末比0.04%の低下にとどまった。市場の流動性が逼迫しているように見受けられる局面もあった。そうした動きが世界同時不況懸念を受けて勢いづき、ベーシス取引の巻き戻しが起こったことで状況が悪化した。貿易戦争が激化するなか、市場では複数回の追加利下げが織り込まれ、米FRB(連邦準備制度理事会)、ECB(欧州中央銀行)、BOE(イングランド銀行)、RBA(オーストラリア準備銀行)は今後12ヵ月間で計0.50~1.25%の追加利下げを行うと足元では予想されている。当月は債券市場の流動性がやや低下したが、このことは債券市場にとって吉と出る可能性があり、今後数ヵ月間において債券利回りや信用スプレッドへの追い風になると期待される。したがって、ディフェンシブ資産のなかでは、引き続き輝きを放っているものの割高感が出ている金のスコアを引き下げる一方で、いくつかの資産クラスのスコアを引き上げた。当月のグローバル債券(Bloomberg Global Aggregate Bondインデックス)は2.94%上昇した(米ドル・ベース)。これに月末にかけてのリスク資産の反発も加わり、マルチアセット・ポートフォリオは十分なパフォーマンスを見せた。スプレッド商品では、ハイイールド債が月の序盤に割と大きく売り込まれてスプレッドが1.00%程度拡大したが、株式市場の持ち直しを受けてスプレッドは縮小し、月末時点の拡大幅は0.40%にとどまった。

クロス・アセット*

当月においては、グロース資産のスコアをプラスに維持しつつ、ディフェンシブ資産のスコアを若干引き上げた。

株式市場が急落したものの、当初の関税発表に対する市場の反応はやや行き過ぎだったとみて、グロース資産のスコアをプラスに維持することを決定した。現時点では、多くの国が通商協定の締結に至る可能性が高いとみており、英国、韓国、インド、日本などの国々は当初発表されたものよりも有利な条件を実現できる可能性がある。これに加えて、米政権は追加減税の準備を進めており、通商政策により自らに跳ね返ってくるマイナスの影響を相殺するためにも、その迅速な実現を目指している。さらに、米国以外では、中央銀行による利下げサイクルを引き続き好材料とみており、間違った方向に進んでいるように見受けられる米国の政策の影響を受けた景気減速を和らげる効果が期待される。ディフェンシブ資産については、スコアを小幅に引き上げた。長期債の投資魅力が増しているとみており、デュレーションの長期化を選好している。当月は信用スプレッドが拡大したがこれを好機と捉え、拡大幅の大きかった米国ハイイールド債のスコアを引き上げた。

グロース資産のなかでは、先進国株式のスコアをプラスに維持し、新興国株式のスコアのプラス幅を引き上げた。

先進国株式のなかでは、長期的な成長テーマを牽引役として先行きが見通しやすい米国のスコアをプラスに維持している。英国のスコアをマイナスに引き下げ、その代わりに日本や欧州のような高ベータ市場を選好している。その結果、日本については、日銀のタカ派姿勢の弱まりを受けて円安が進むとみられることから、スコアを中立へと戻した。日本のコーポレート・ガバナンスの改善や企業収益の成長加速といった長期の構造的ストーリーについては、引き続き有望視している。同様に、欧州についても足元の市場調整を受けてスコアを中立へと引き上げた。ECBがFRBよりも積極的に利下げを進めるなか、欧州地域の企業収益は年後半に好転すると考えている。ユーロ安が一段と進む場合も欧州にとってプラスに働くと期待される。シンガポールについては、魅力的な配当利回りや景気の底堅さから引き続き選好している。

新興国株式のなかでは、内需主導型経済や長期の構造的成長ストーリーの恩恵を享受するとみられるインドなどの特定の国の選好を維持している。また、足元の世界的なテクノロジー・アップサイクルが追い風となっている台湾も、スコアをプラスに維持している。

コモディティ関連株のスコアは中立に据え置いた。同資産クラス内では、トランプ大統領のエネルギー政策が増産という形で追い風になると予想されるエネルギー株のスコアを中立に維持している。上場インフラ資産については、他の資産クラスの方がリスク・リターン特性の魅力度が高いと判断し、スコアのマイナス幅を拡大した。

ディフェンシブ資産については、パフォーマンスがイールドカーブのスティープ化や経済指標の幾分かの鈍化、利下げ、政策をめぐる不透明感に反応し始めていることから、スコアを引き上げてきている。米国の金利政策については、FRBが利下げを急がない姿勢を示しており、当面はトーンダウンするとみられる。一方、米国以外の中央銀行にはそうしたアプローチをとる余裕はなく、当面は金利政策のハト派色を強めていくと予想する。先進国ソブリン債はスコアを引き上げて中立とした。そのなかでもオーストラリアは、インフレ率が中央銀行目標レンジの下限に向かっており、最大の貿易相手国である中国の経済が貿易摩擦を受けて減速するリスクも高まっているなか、RBAは計1.00%の利下げが必要とされる可能性がある。欧州についても、景気の停滞が続いていることや、インフレ率が中央銀行目標の2%を若干上回る程度にとどまっていることから、ECBも金融緩和継続が見込まれる。当月は、スプレッドの拡大を受けて短期のスプレッド商品を保有する魅力度が幾分高まっているなか、投資適格債クレジットとハイイールド債のスコアを引き上げた。その一方で、過去18ヵ月間にわたって極めて堅調なリターンを達成してきた金のスコアを引き下げた。金については、現在のような環境下における効果的なヘッジ先であるとの見方を維持しているが、最近好調なパフォーマンスを見せているなかでも、当社が分析している長期バリュエーション指標は心配な兆しを示し始めている。今月の本レポートでは、この点について考察する。

*マルチアセット・チームのクロス・アセット見解は、(1)グロース対ディフェンシブ、(2)グロースおよびディフェンシブ資産内でのクロス・アセット、(3)各資産クラス内での相対的な資産の見方、という3つの異なる段階で示しています。これらの段階は、選好順位の水準は資産クラスが予想可能な形で似た動きあるいは異なる動きを見せるという当社のリサーチおよび直感的認識を表しており、したがって、資産クラスのクロス・アセットでのスコアリングは理に適っているとともに、最終的により熟考された堅固なポートフォリオ構築につながります。

資産クラスの選好順位(2025年4月末時点)

(注)上記のアセットクラスおよびセクターの選好順位とスコアは、マルチアセット・チームの現在の投資見解を反映したものです。リサーチ・フレームワークは3つの段階の分析に分かれています。スコアは、各資産に対する同チームの相対的見方(各資産が属する資産クラスの他の資産対比)を表しています。各資産クラス内のスコアは、コモディティを除き、平均すると中立となります。これらは投資リサーチまたは投資推奨助言に該当するものではありません。セクターや経済、市況トレンドに関する予見、予測または予想は、それらの将来の状況またはパフォーマンスを必ずしも示唆するものではありません。

当社の見方

グロース資産

米国の輸入関税引き上げを受けたマクロ経済面の逆風にもかかわらず、世界経済の成長は底堅さを維持するとみており、グロース資産を引き続き有望視している。米国による通商協定合意発表が増えるにつれ、世界的なリセッション(景気後退)への懸念は後退しているように見えるが、市場センチメントは依然ネガティブなままだ。米国の経済指標はこれまで悪化の兆しを示しているが、市場が予想していたような崩壊には至っていない。インフレ率も予想以上に軟化しており、世界各国の中央銀行には景気を下支えするために利下げを行う余地がある。今のところ、米国の企業収益は引き続き好調だが、足元では先行き不透明感が強まっており、業績ガイダンスは控えめなものとなっている。米国以外では、進行中の貿易戦争によって事業環境が混乱しており、企業収益低迷の兆しが見られている。

概して、利益成長率は現在のところ上昇基調を維持しており、グロース資産の追い風となっている。しかし、関税をめぐる協議は現在も続いており、先行き不透明感は根強い。今後数ヵ月の間に、そうした通商協定が最終合意に達すると期待されており、先行きが見通しやすくなる可能性がある。当面の追い風要因になると期待されるのは法人税や所得税の減税で、それらが実現すれば米国経済の好調持続を後押しするとみられる。

第1四半期決算シーズンの成績表

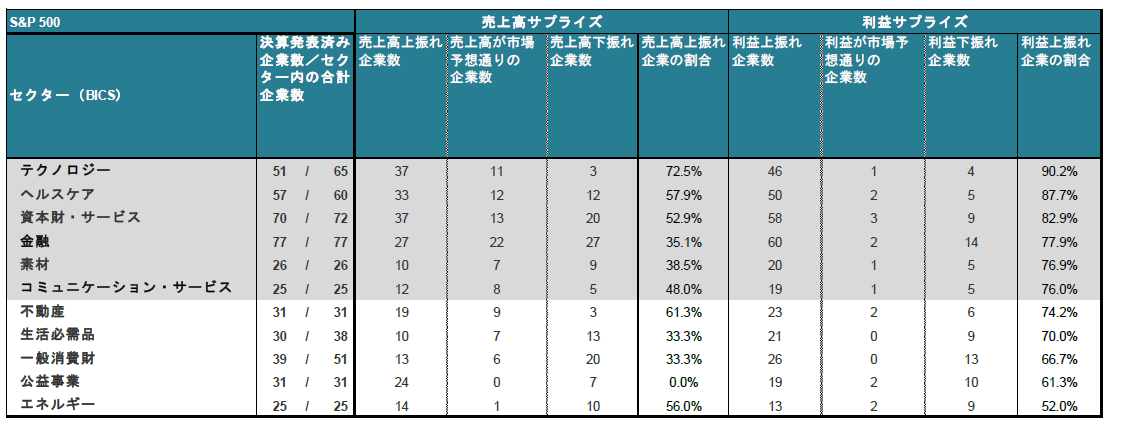

第1四半期決算シーズンの終わりが近づいており、S&P500種構成企業の90%以上が決算発表を終えた。業績は予想以上に底堅く、利益が市場予想を上回った企業の割合は77%に達し、過去平均値の74%を超えた。一方で、売上高が市場予想を上回った企業の割合は過去平均値の55%を下回る51%にとどまった。

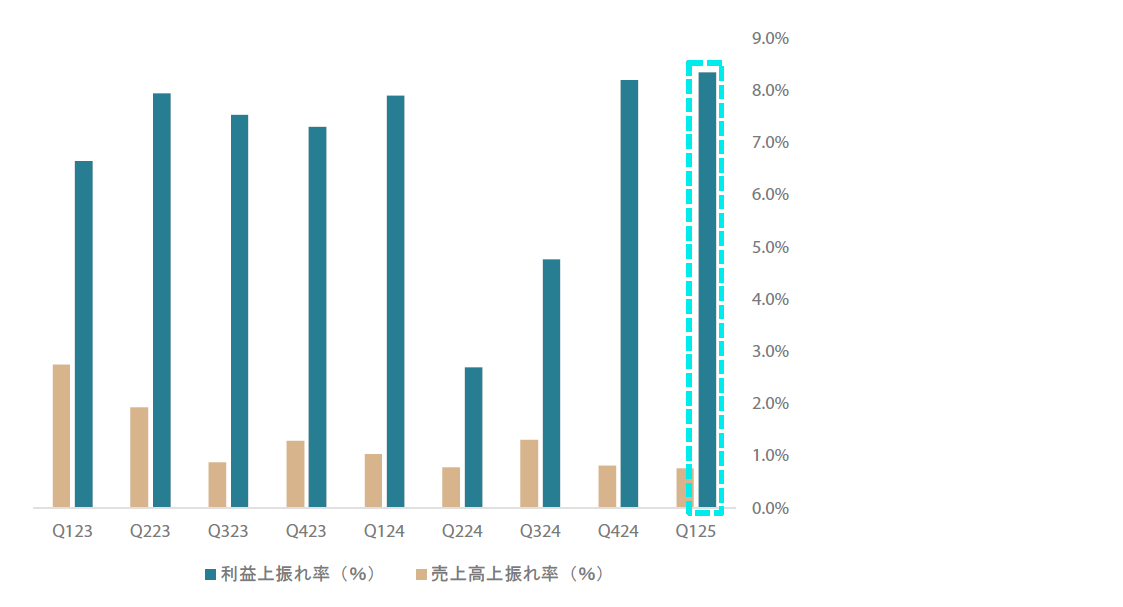

第1四半期の利益上振れ率は8%と非常に好調で、足元の不透明感にもかかわらず過去2年間でのピークを記録した(市場予想に対する利益と売上高の平均上振れ率を示したチャート1を参照)。ただし、同四半期の売上高上振れ率は1.0%を若干割り込み、過去4四半期の平均値を下回った。各社のコメントは控えめな内容となり、多くの企業が米国の輸入関税を受けた先行き不透明感に言及した。今後数ヵ月の間に先行き見通しがさらに明確になるまで、ガイダンスを据え置くか、ガイダンスの発表を見合わせる企業が大部分を占めている。

チャート1:市場予想に対する利益上振れ率は前四半期よりさらに拡大

出所:信頼できると判断した情報をもとに日興アセットマネジメントアジアリミテッドが作成

業績をセクター別に見てみると、テクノロジーやヘルスケアといったいつもの上位陣だけでなく、優れた業績を達成しているセクターの幅が広がり始めている。資本財・サービス、金融、素材などの景気敏感セクターは好業績を記録し、業績が市場予想を上回る企業の割合が高水準に達した。一方で、生活必需品、公益事業、エネルギーなどのディフェンシブ・セクターは、足元の環境下で苦戦している模様だ。

表1:幅広いセクターの業績上振れが物語るテクノロジー分野以外への好業績の広がり

出所:信頼できると判断した情報をもとに日興アセットマネジメントアジアリミテッドが作成

今回の決算発表シーズンを受けて、パフォーマンスが最も好調に推移したセクターはテクノロジーとなり、次いで一般消費財が続いた。両セクターとも、トランプ大統領が相互関税の適用を一時停止すると発表したことを受けて大幅に上昇し、投資家にグロース・セクターへの回帰を促すきっかけとなった。同様に、相対的にディフェンシブなヘルスケアや生活必需品などのセクターから景気敏感セクターへと投資資金が流入するリスクオンの展開となるなか、資本財・サービスやコミュニケーション・サービスも上昇した。

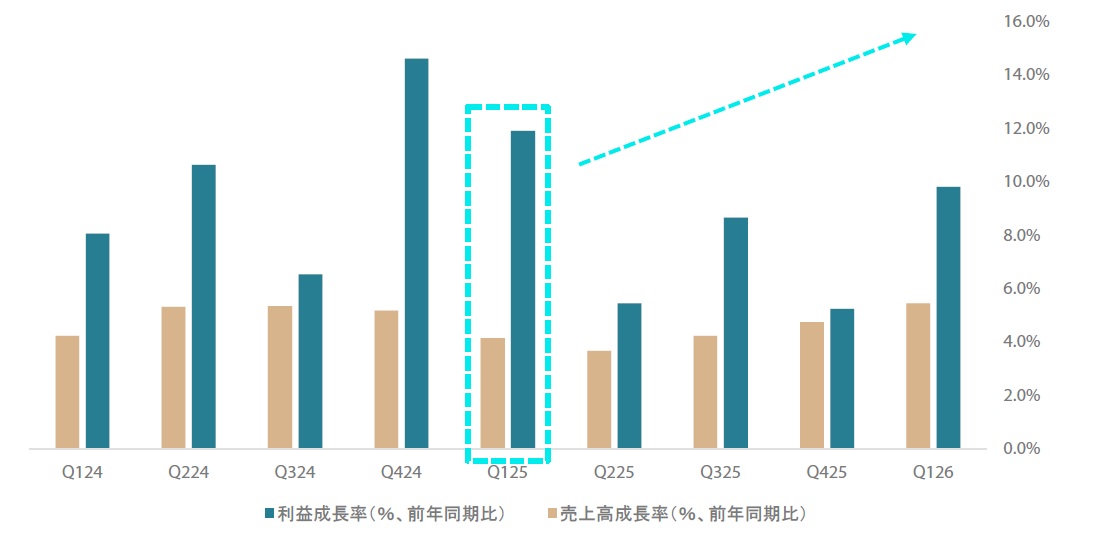

企業収益成長に対する市場の期待値を分析する上で、第1四半期の収益成長率が前年同期比12%と一際高い水準となったことは注目に値する。業績予測によると、先行き不透明感が続いているにもかかわらず、今後数四半期にわたって収益成長率の改善が続く見通しである(チャート2参照)。当社では、依然として上振れリスクが存在するとみている。その条件となるのが、今後数ヵ月間における関税をめぐる緊張の緩和や、今後数四半期における減税および利下げの実現である。これらの要因はリスク資産に好影響をもたらすと期待される。

チャート2:企業利益・売上高の前年同期比伸び率は引き続き改善する見通し

*2025年第2四半期以降は予想

出所:信頼できると判断した情報をもとに日興アセットマネジメントアジアリミテッドが作成

グロース資産に対する確信度の強い見解

- 当面は長期的成長機会を含有する米国株式のスコアをプラスに維持:株式市場の最近の急落を受けて、株式のポジションがポートフォリオのリターンに短期的に影響を及ぼすことは認識しているが、過剰反応して歴史的にはむしろポジションを増やすのに有利なバリュエーションで売りに走ることも避けたい。中央銀行の反応や関税問題の緩和など、市場にはポジティブ・サプライズの起こる可能性が残っている。現在の米国市場のバリュエーションは魅力的であるとみており、今後の上昇を促すきっかけとなる材料を探している。

- シンガポール株式のスコアをプラスに維持:ディフェンシブ特性の強いシンガポール株式のスコアをプラスに維持している。同市場は配当利回りが高くベータ値が低いのに加え、相対バリュエーションの尺度でも魅力度が高く、また対米貿易収支が赤字であるためトランプ大統領の関税政策の標的となる可能性が極めて低い。

- 新興国株式のスコアのプラス幅を引き上げ:新興国のなかでは、インドなど、内需主導型経済や長期の構造的成長ストーリーが追い風となっている国を選別的に選好している。

- コモディティ関連株のスコアを中立に維持:コモディティ関連株が長期的にインフレに対して優れた分散投資効果を提供し続けるとの考えに変わりはない。コモディティ関連セクターのファンダメンタルズは、景気循環的にも長期的にも依然有望である。

ディフェンシブ資産

市場全般がリスクオフ・ムードとなるなかで特に債券と金が堅調に推移したことから、当月のディフェンシブ資産は良好なパフォーマンスとなった。足元の市場では貿易戦争を受けて経済成長が鈍化するとの見方が広がっているなか、今後数ヵ月間において世界各国の中央銀行は金融緩和サイクルを継続し、利下げを進めていく可能性が高いだろう。そうなればディフェンシブ資産の追い風となるはずであり、イールドカーブのさらなるスティープ化につながる可能性があることから、債券の投資魅力度が過去18ヵ月間よりも高まるとみられる。金は引き続き突出して好調なパフォーマンスを見せており、年初来上昇率が約25%に上り、4月の上昇率も6%に迫った。金については、そのディフェンシブな特性からポートフォリオ全般における有効なヘッジ手段であると考えてきたが、短期と長期のシグナルが乖離し始めている。今月の本レポートでは、不確実性の高まりを受けた短期的な金相場の動向を、長期的なバリュエーション指標に照らして考察し、金のスコア引き下げに至った理由を紹介する。

急ピッチでの上昇が続く金相場

2023年に入って以降、金は米ドル・ベースで80%近く上昇しており、S&P500種株価指数のパフォーマンスを30%近く上回るとともに、テクノロジー株の強気相場が続いてきたなかでナスダック市場のパフォーマンスを3%下回るだけにとどまっている。トランプ大統領の就任以来、金は並外れて堅調なパフォーマンスを見せており、2025年に入ってから株式市場を大幅にアウトパフォームしてきた。当社では、ポートフォリオの安定性を高めるディフェンシブ資産として、金を活用することを長らく提案してきた。インフレ、膨れ上がる政府支出、世界各国の政府債務が大きく積み上がっているなかでのマネタイゼーション(中央銀行が政府の発行する国債を直接引き受けて財政赤字を補てんすること)のリスクに対するヘッジの役割を果たすからだ。しかし、最近では、相互に影響を及ぼす短期的な見通しと長期的なバリュエーション指標の間の関係をめぐる不確実性が過去数ヵ月間に比べて増しており、金に対して慎重な見方を強め始めている。

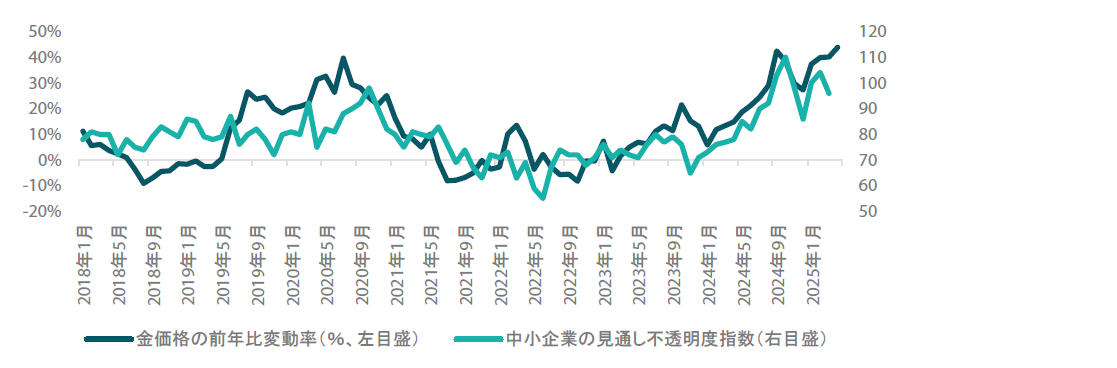

まず短期的な視点から見ると、金の投資魅力度の高さは依然明らかである。下のチャート3が示すように、金価格の前年比変動率は中小企業の見通し不透明度に追随してきており、経済環境の不確実性が高まるほど金価格は騰勢を強めてきた。トランプ大統領が繰り広げる貿易戦争に終わりが見えない様子であることを考えると、中国との貿易の縮小の影響が本格化して経済に非常に大きな打撃を及ぼす可能性があり、今後数ヵ月間において中小企業の先行き不透明感が一段と増すということは理に適っているだろう。これは金にとって強気材料となるはずだ。

チャート3:金価格と見通し不透明度指数の推移

出所:信頼できると判断した情報をもとに日興アセットマネジメントアジアリミテッドが作成

期間:2018年1月31日~2025年4月30日

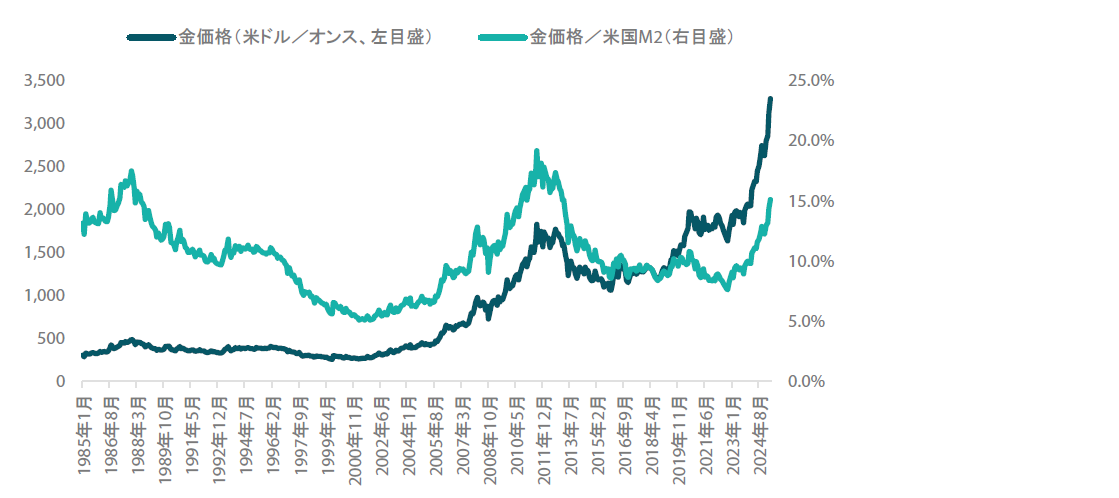

しかし、より長期的な視点から見ると、金価格は割高な水準に達し始めていることをバリュエーション指標が示している。当社が用いる重要なバリュエーション指標の1つが、マネーサプライに対する金価格の比率だ。金の供給量が比較的限られている一方で通貨の供給量が拡大し続けていることから、金価格は時間の経過とともに緩やかに上昇していくはずだという考え方に基づく指標である。金価格の上昇ペースとマネーサプライの拡大ペースを比較すると、金のバリュエーションは行き過ぎであるように見受けられる。過去にマネーサプライに対する金価格の比率がこれほどまでに上昇した時期(1985年と2010年)は、そろそろ金相場の上昇が一服しそうな状況だった。当社では、資産のバリュエーションが比較的高水準に達したとき、バリュエーション分析プロセスにおいて、その先パフォーマンスが鈍化する可能性を考慮するために期待リターンプレミアムを適用する。今回の場合では、金は政府による失策に備えるヘッジとして理に適っているとの見方を維持しつつも、それが間違っていた場合のダウンサイドが大きくなってきていることから、慎重な見方を強め始めている。

チャート4:金価格 vs 米国マネーサプライM2

出所:信頼できると判断した情報をもとに日興アセットマネジメントアジアリミテッドが作成

期間:1985年1月31日~2025年4月30日

ディフェンシブ資産に対する確信度の強い見解

- 投資適格クレジットのスコアをプラスに引き上げ:当月は市場が動揺するなか信用スプレッドの拡大が進み、それを受けて短期的な投資機会がもたらされた。米国と各国との通商協定が合意に至るとともに減税も早い段階で実現され、信用スプレッドへの追い風になっていくとみている。

- 金はバリュエーションが割高な水準に到達:過去18ヵ月間にわたってヘッジ手段として金を選好してきたが、今や金価格はバリュエーションに割高感がある水準まで上昇している。金はほとんどの資産クラスに対してアウトパフォームしてきており、住宅などの実物資産や銅などのコモディティと比較すると割高に見受けられる。分散投資効果を高めるために金を活用することには賛成だが、独自のリサーチ・プロセスにより捉えたシグナルに従い、割高感が出ている金のスコアを引き下げ始めた。

- デュレーションを長期化:通商協定をめぐる動向の影響は市場で予想されているよりも小さいとみられるが、各国の中央銀行にはそうした余裕はない。景気失速リスクを受けて、ECB、BOE、RBA、FRBを含む多くの中央銀行が金融緩和を継続すると考えられる。デュレーションを長期化させる手段として、先進国のなかで中国との結びつきが最も強いオーストラリアの債券を用いることを選好する。一方、米国とその同盟国の間では通商協定の実現が期待されるが、中国については別で、関税引き上げに直面する可能性が高いとみられる。

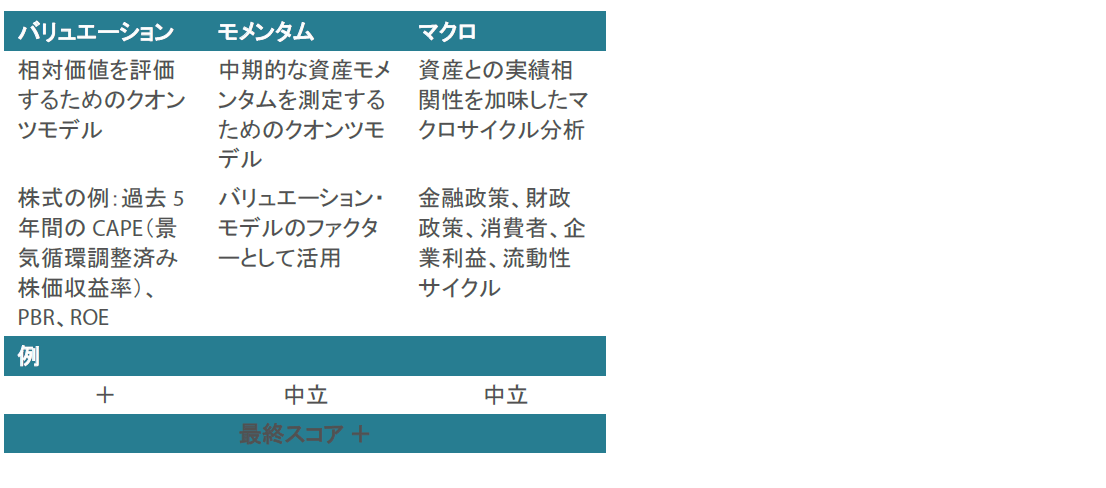

プロセス

リターンの主要ドライバーを把握するためのインハウス・リサーチ:

当資料は、日興アセットマネジメント(弊社)が市況環境などについてお伝えすること等を目的として作成した資料(英語)をベースに作成した日本語版であり、特定商品の勧誘資料ではなく、推奨等を意図するものでもありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社のファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。資料中において個別銘柄に言及する場合もありますが、これは当該銘柄の組入れを約束するものでも売買を推奨するものでもありません。当資料の情報は信頼できると判断した情報に基づき作成されていますが、情報の正確性・完全性について弊社が保証するものではありません。当資料に掲載されている数値、図表等は、特に断りのない限り当資料作成日現在のものです。また、当資料に示す意見は、特に断りのない限り当資料作成日現在の見解を示すものです。当資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。当資料中のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。なお、資料中の見解には、弊社のものではなく、著者の個人的なものも含まれていることがあり、予告なしに変更することもあります。