本稿は2025年7月11日発行の英語レポート「On the ground in Asia」の日本語訳です。内容については英語による原本が日本語版に優先します。

信用ファンダメンタルズは引き続き追い風だが、当面は比較的慎重でディフェンシブな スタンスが妥当

サマリー

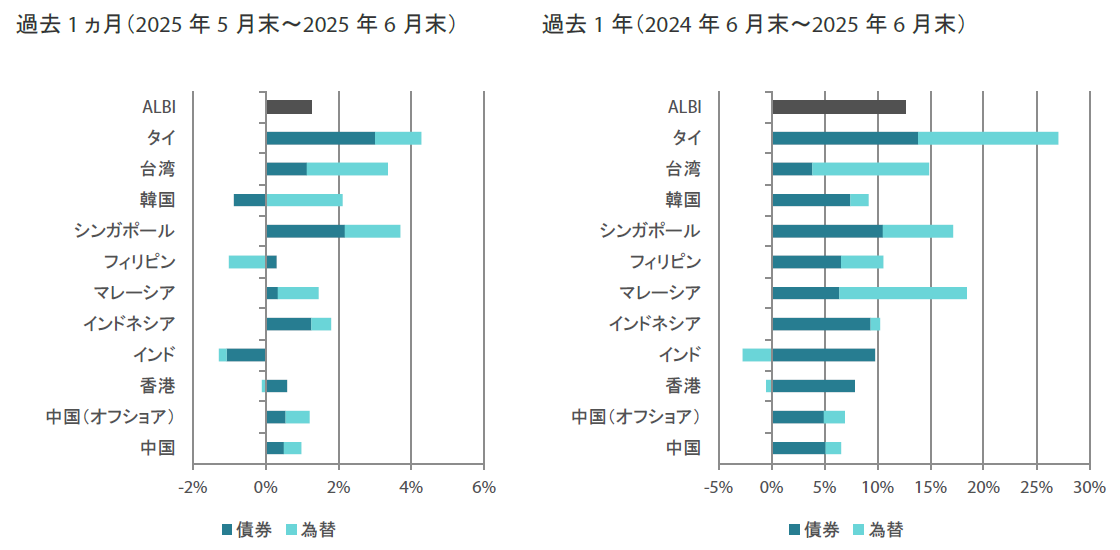

- 6月のアジアの現地通貨建て国債市場は、米国債利回りの動きに連れて利回りが概ね低下した。トータルリターンでみると、タイやシンガポールの国債が相対的に堅調となる一方、インドや韓国の国債は劣後した。一方、米ドルが全面安の展開となるなか、アジア諸国の大半の通貨は対米ドルで上昇した。

- 当月はインドやフィリピンの中央銀行が政策金利を引き下げた。アジア諸国の大部分では、インフレが低水準で落ち着いた状況が続いている。

- アジアの現地通貨建て国債市場は、インフレの落ち着きや経済成長の鈍化を受けた各国中央銀行の緩和的姿勢が追い風となり、好調に推移していくとの見方を維持している。なかでもマレーシア、インド、インドネシア、フィリピンなど、域内の他の市場と比べて利回り水準が高い債券への投資意欲は引き続き安定的に推移するとみている。

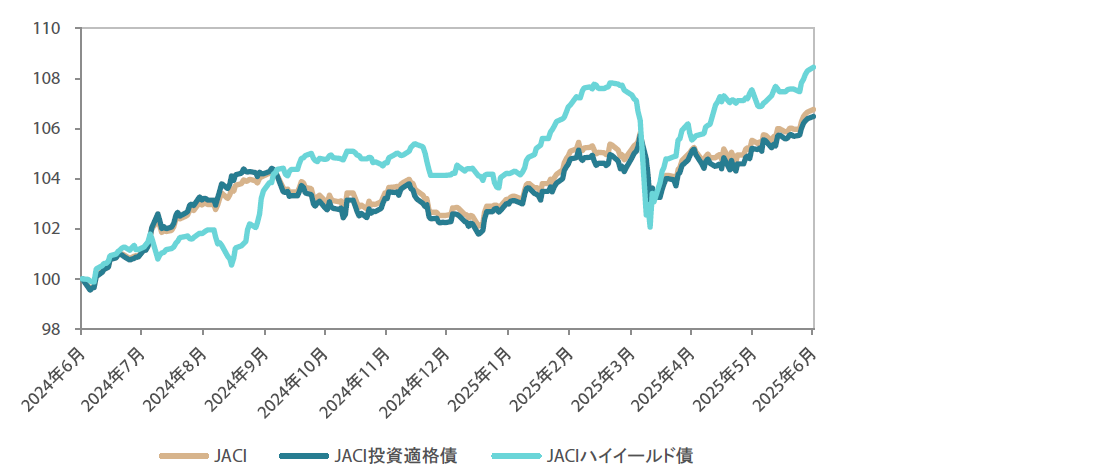

- 6月のアジア・クレジット市場は、信用スプレッドがほぼ横ばいとなるなか米国債利回りの低下を受けて、月間トータルリターンがが1.16%となった。格付け別では、投資適格債は信用スプレッドが0.024%拡大するなかでも月間市場リターンが1.22%となり、ハイイールド債をアウトパフォームした。ハイイールド債は、スプレッドが0.061%拡大したものの月間市場リターンが0.83%となった。

- マクロ経済環境が依然として不透明であるなかで、アジアの信用スプレッドは(トランプ政権が相互関税を発表した)「解放の日」の前の水準近辺へと急速に戻しており、バリュエーション面の魅力度は低下している。信用ファンダメンタルズや良好な需給要因は追い風となっているが、貿易をめぐる対立や地政学的緊張が再燃するリスクを警戒している。したがって、当面はより慎重でディフェンシブなアプローチが妥当とみている。

- 米国債利回りは6月に入ってから一旦上昇したものの、複数のFRB理事の 7月利下げを支持するハト派的な発言や、イランとイスラエルの停戦を受けた原油価格下落、消費支出の鈍化を反映したGDPの下方修正を受けて、最終的に低下基調を辿った。月末の利回り水準は、2年物の指標銘柄で前月末比約0.18%低下の3.72%、10年物の指標銘柄で同0.17%低下の4.23%となった。

アジア諸国の金利と通貨

市場環境

6月のアジアの現地通貨建て国債市場は、米国債利回りの動きに連れて利回りが概ね低下した。トータルリターンでみると、タイやシンガポールの国債が相対的に堅調となる一方、インドや韓国の国債は劣後した。米ドル安傾向が続いていることを受けてシンガポールドルが上昇しており、シンガポール国債需要が下支えされた。対照的に、インドでは中央銀行が市場予想を上回る0.50%の利下げと預金準備率の1.00%引き下げを実施し、年後半における公開市場操作の追加実施期待が後退したことを受けて、国債の長期ゾーンの利回りが上昇した。また、原油価格の上昇もインド国債利回りの上昇圧力を強めた。

当月は、米FRB(連邦準備制度理事会)の利下げ期待や、米国の景気や財政赤字拡大をめぐる懸念を受けて米ドル安圧力が強まるなか、大半のアジア諸国の通貨が対米ドルで上昇した。韓国では通商交渉をめぐって楽観的な見方が広がるなか、投資家のリスク選好意欲の改善が追い風となり、韓国ウォンへの需要が安定的に推移した。一方、フィリピンペソは原油価格の上昇が逆風となり、アジア諸国の通貨のなかで最もパフォーマンスが低迷した。

インド、フィリピンの中央銀行が利下げ実施、アジア諸国の大半でインフレが鈍化

フィリピンの中央銀行は6月の会合で、足もとで原油価格が上昇しているもののインフレは鈍化傾向を辿るとの見通しを示し、政策金利を0.25%引き下げて5.25%とした。地政学的緊張や自国以外の政策の不確実性を背景にインフレリスクが顕在化しつつあることを認めながらも、インフレ見通しは概ね落ち着いているとの見方を維持し、2025年のインフレ率予想については、中央銀行の現在の目標レンジである2~4%を大幅に下回る1.6%へと引き下げた(前回予想は2.4%)。

一方、インドの中央銀行は市場予想を上回る0.50%の利下げを実施するとともに、銀行システムを支えるための流動性供給措置を発表した。同時に、金融政策委員会は「緩和的」としていた政策スタンスを「中立的」へと改めた。2026年度(2026年3月末までの1年間)のGDP成長率予想については、個人消費による追い風や固定資本形成の加速継続を理由に6.5%に維持した。一方、2026年度のインフレ見通しは、食品およびコア物価指数構成品目の両方における物価上昇圧力の緩和を理由に挙げ、0.30%下方修正して3.7%とした。

5月はアジア諸国全般の総合CPI(消費者物価指数)上昇率が鈍化した。フィリピンのインフレ率は、光熱費や食品価格の上昇鈍化を受けて前年同月比1.3%となり、前月の同1.4%から鈍化し、4ヵ月連続で前月の水準を下回るとともに2019年11月以来の低水準となった。

インドネシアの総合インフレ率は、食品・飲料・たばこ価格の上昇鈍化などを受けて、市場予想を下回る前年同月比1.6%となり、前月の同1.95%から減速した。コアインフレ率も同様に鈍化して、前月の前年同月比2.5%から同2.4%へと減速した。

シンガポールの総合インフレ率は、輸送費の上昇鈍化やコアインフレ率の鈍化を受けて前年同月比0.8%となり、前月の同0.9%から減速した。政策当局は、今後の輸入物価について「落ち着いた推移が続く」との見方を示している。

タイの総合インフレ率は前年同月比-0.57%となり、前月の同-0.22%に続き2ヵ月連続でマイナス圏となった。これで、中央銀行の目標レンジである1.0~3.0%を3ヵ月連続で下回った。政策当局は、物価下落要因としてエネルギー価格の下落や農業生産の増加を挙げた。今回の結果を受けて、商務省は通年のインフレ率予想を従来の0.3~1.3%から0.0~1.0%へと下方修正した。

チャート1:アジア現地通貨建て債券のリターン

信頼できると判断した情報をもとに日興アセットマネジメント アジア リミテッドが作成

(注)リターンはMarkit iBoxxアジア・ローカル・ボンド・インデックス(ALBI)およびその各国インデックスに基づく。各国インデックスの債券のリターンは現地通貨ベース、各国インデックスの通貨とALBIのリターンは米ドル・ベース。グラフ・データは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

6月は米国債利回りが低下

6月は米国債利回りが総じて低下し、短期債利回りの縮小幅が長期債利回りの縮小幅を上回った。月の初めには、米国の非農業部門雇用者数が13万9,000人増となるなど雇用統計が市場予想を上回ったことを受けて、債券利回りが上昇した。イスラエルとイランのあいだで緊張が高まるなか、市場ではリスクオフ・ムードが強まって安全資産へ逃避する動きが広がると、債券利回りは低下に転じた。

6月の米FOMC(連邦公開市場委員会)会合では、市場予想通り政策金利が据え置かれるとともに、データ次第とする慎重な姿勢が維持されるなど、新たな方向性はほぼ示されなかった。FOMC委員による今後の政策金利見通しを示すドットチャートの中央値によると、引き続き年内2回の利下げが予想されているが、委員のあいだで見通しが割れており、フォワードガイダンスの信頼性は弱まっている。パウエルFRB議長は、半年に1度の議会証言において、7月利下げ期待を牽制した。しかし、ウォラーFRB理事やボウマンFRB副議長の7月利下げを支持するハト派的な発言や、イランとイスラエルの停戦を受けた原油価格下落、インフレ期待の後退、消費支出の鈍化を反映したGDPの下方修正が追い風となり、債券利回りは低下基調が続いた。月末の利回り水準は、2年物の指標銘柄で前月末比約0.18%低下の3.72%、10年物の指標銘柄で同0.17%低下の4.23%となった。

一方、ECB(欧州中央銀行)は6月上旬に開催された会合で、大方の予想通り政策金利を0.25%引き下げて2%としたが、金融緩和サイクルを終了しないまでも一旦停止する可能性を示唆した。

今後の見通し

キャリー水準が高めの債券を引き続き選好

アジアの現地通貨建て国債市場は、インフレの落ち着きや経済成長の鈍化を受けた各国中央銀行の緩和的姿勢が追い風となり、好調に推移していくとの見方を維持している。米国の関税の影響によるさらなる景気悪化への懸念は、アジア諸国の債券市場にとって一段の下支え要因になるとみられる。

アジア域内では、マレーシア、インド、インドネシア、フィリピンといった利回りが高めの債券への需要が、他の債券市場と比べて引き続き安定的に推移するとみられる。さらに、インドネシアやインド、フィリピンでは中央銀行が2025年後半に一段の金融緩和を実施すると予想しており、国債利回りがさらに低下する可能性がある。

トランプ政権にまつわる先行き不透明感が根強いなか、当面はアジア通貨全般に対して慎重な見方を維持している。しかし、域内の強い経済ファンダメンタルズがそうした不透明感による影響を緩和するとみており、なかでもマレーシアリンギットに対して引き続き明るい見方をしている。

ただし、ボラティリティの高まっている原油価格が引き続き大きなリスク要因となっており、注視していく必要がある。また、進められている米国との関税交渉の行方も、アジア諸国の中央銀行による政策決定のペースに影響することから極めて重要なポイントとなるだろう。

アジアのクレジット市場

市場環境

6月のアジア・クレジット市場は上昇

6月のアジア・クレジット市場は、信用スプレッドがほぼ横ばいとなるなか米国債利回りの低下を受けて、月間トータルリターンが1.16%となった。格付け別では、平均デュレーションがより長く、米国債利回り低下の追い風をより受けやすい投資適格債がハイイールド債をアウトパフォームした。投資適格債はスプレッドが0.024%拡大するなかでも月間市場リターンが1.22%となり、ハイイールド債はスプレッドが0.061%拡大したものの月間市場リターンが0.83%となった。

6月のアジアの信用スプレッドはレンジ内で推移した。月の序盤は、米中間の通商交渉の行き詰まりが懸念されるなか、トランプ大統領が習国家主席と電話会談を行ったと報じられたことなどを受けて楽観的な見方が広がり、信用スプレッドが縮小した。続いて米中高官がロンドンで協議を行ったことで、市場センチメントは一段と下支えされた。その後、トランプ大統領は両国が通商協議で合意に達したことを発表した。詳細はあまり明らかにされていないが、トランプ大統領は、中国が製造業や半導体生産に不可欠なレアアース(希土類)の輸出規制を緩和することなどに合意したと述べた。これと引き換えに、米国側は中国人留学生が引き続き米国の大学で学ぶことができるようにする意向を示した。

月の半ばになると、中東での紛争が激化し、それを受けて原油価格が急上昇するなか、信用スプレッドが拡大した。中国では、発表された5月の経済指標がまちまちな内容となり、小売売上高の伸びが加速する一方で鉱工業生産や固定資産投資は鈍化を示した。不動産セクターは低迷が続き、年初来の不動産投資と住宅用不動産の販売床面積はともに前年同期比で減少した。アジアの信用スプレッドはその後月末まで、地政学的動向や関税関連の動きの影響を受けながら概ね狭いレンジ内での推移が続いた。香港、インド、インドネシア、マカオ、マレーシア、シンガポール、フィリピンの信用スプレッドが前月末比で縮小する一方、中国、韓国、台湾、タイのスプレッドは前月末比で拡大した。香港のハイイールド債市場は、大手デベロッパーが銀行融資の借り換えを無事完了したことなどが好感されて上昇した。タイのクレジット市場では、軍部を批判したとされる電話会話内容の流出を受けてペートンタン・シナワット首相への信頼が低下するなか、投資家のセンチメントが悪化した。また、与党第2党が連立政権を離脱したことで政治情勢がさらに悪化した。

発行市場の起債活動は6月も引き続き活発

投資適格債分野では、MTR Corporation Ltdのディール(2トランシェで総額30億米ドル)、Hanhwa Life Insuranceのディール(総額10億米ドル)、Industrial Bank of Koreaのディール(2トランシェで総額10億米ドル)、State Power Investment Corp Company 5のディール(総額10億米ドル)、香港特別行政区政府のソブリン債ディール(総額10億米ドル)など、計13件(総額97億米ドル)の新規発行があった。ハイイールド債の新規発行は計2件(総額5.8億米ドル)となった。

チャート2:過去1年のアジア・クレジット市場のパフォーマンス

信頼できると判断した情報をもとに日興アセットマネジメントアジアリミテッドが作成

(期間)2024年6月末~2025年6月末

(注)JPモルガンアジア・クレジット・インデックス(JACI)(米ドル・ベース)を、2024年6月末を100として指数化。グラフ・データは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

今後の見通し

信用ファンダメンタルズは引き続き追い風で需給動向も良好だが、5月の急騰を受けてバリュエーションの魅力度は低下

貿易や関税をめぐる先行き不透明感が続いており、加えて米国の経済成長や米FRBの金融政策も見通しづらい状況にあることから、外需やアジア各国のマクロ経済のファンダメンタルズは当面逆風に晒されるとみられる。インドネシアでは財政政策の転換が見込まれるなど、特定の国における動向も注視していく必要がある。しかし、大半のアジア諸国は、外部環境や、財政、内需が比較的良好な状況で足もとのボラティリティ上昇局面を迎えており、この先の逆風の影響を十分に吸収して耐えることができるとみられる。

中国当局は、国内の消費や投資を後押しするとともに、株式市場や不動産市場を安定化させるべく、総合的な財政政策や特定の業種に特化した政策の導入を引き続き進めている。さらに、アジア各国の中央銀行の大部分は、内需を下支えするために金融政策を緩和する余地を維持している。このように厳しさが増しているものの、引き続き良好なマクロ経済情勢を背景に、関税上の脅威や地政学的動向の影響を受ける可能性がある一部のセクターや個別の社債を除き、アジアの企業や銀行の信用ファンダメンタルズは底堅さを維持すると予想している。

しかし、アジアの信用スプレッドが(トランプ政権が相互関税を発表した)「解放の日」の前の水準近辺へと急速に戻していることに加え、マクロ経済環境には依然不透明感もあることから、バリュエーション面の魅力度はやや低下している。信用ファンダメンタルズは引き続き追い風となっており、需給動向も良好だが、特に相互関税の90日間停止の期限が近づいているなか、貿易や地政学面のリスクの再燃を警戒している。相互関税の導入をめぐっては、米連邦控訴裁判所が有効との判断を示している。したがって、当面はより慎重でディフェンシブなアプローチが妥当とみている。

当資料は、日興アセットマネジメント(弊社)が市況環境などについてお伝えすること等を目的として作成した資料(英語)をベースに作成した日本語版であり、特定商品の勧誘資料ではなく、推奨等を意図するものでもありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社のファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。資料中において個別銘柄に言及する場合もありますが、これは当該銘柄の組入れを約束するものでも売買を推奨するものでもありません。当資料の情報は信頼できると判断した情報に基づき作成されていますが、情報の正確性・完全性について弊社が保証するものではありません。当資料に掲載されている数値、図表等は、特に断りのない限り当資料作成日現在のものです。また、当資料に示す意見は、特に断りのない限り当資料作成日現在の見解を示すものです。当資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。当資料中のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。なお、資料中の見解には、弊社のものではなく、著者の個人的なものも含まれていることがあり、予告なしに変更することもあります。