本稿は2025年6月26日発行の英語レポート「Balancing Act」の日本語訳です。内容については英語による原本が日本語版に優先します。

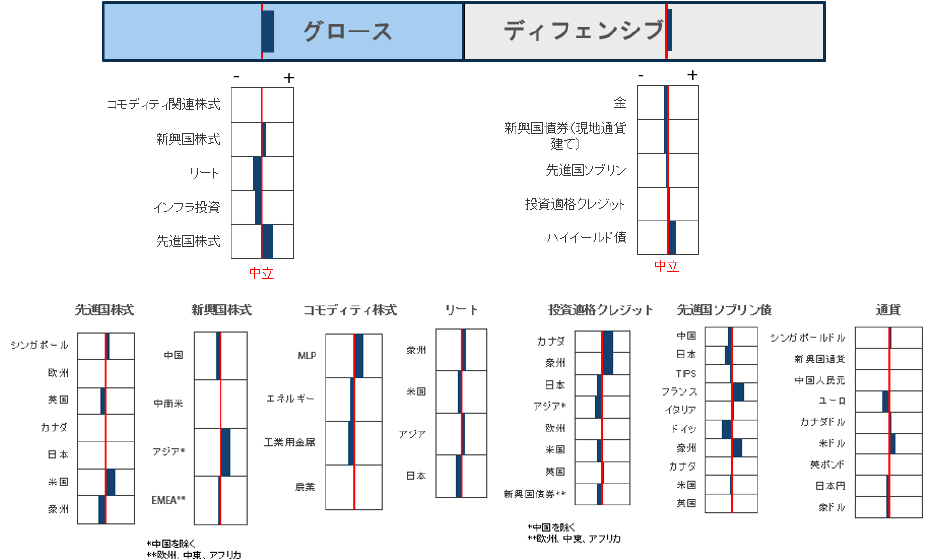

グロース資産のスコアのプラス幅を拡大、ディフェンシブ資産のスコアは引き下げ

投資環境

通商協議の進展を受けて楽観ムードが広がるなか、グローバル株式市場は上昇した。関税の影響による世界的な景気減速懸念は和らいだが、依然として市場には先行き不透明感が漂っている。トランプ米大統領が「解放の日」と称して関税率を軒並み引き上げて以降、英国は一番乗りで米国との通商協定に合意し、米中も90日間の関税率大幅引き下げに合意した。その後、米国際貿易裁判所はトランプ大統領が新たに発動した関税を違法とする判断を示したものの、その判決が一時的に保留される状況となっている。米国株式の月間リターンは2023年後半以来の高水準となり、S&P500種株価指数は、巨大テック銘柄の好調や良好なインフレ・データ、関税問題の落ち着きを受けて前月末比6.2%上昇した。最近は米国例外主義が影を潜めており、それが米国資産からの投資資金流出を後押ししている。しかし、当社では、引き続き米国を投資テーマの中核部分と位置付けており、世界でも他にはみられない技術革新がもたらす長期的成長トレンドを取り込むことができる米国株式を選好している。欧州株式も前月末比で上昇した。トランプ大統領がEU(欧州連合)からの輸入品に対する50%の関税発動を延期し、交渉の時間が確保されたことが追い風となった。中国では、景気浮揚策として基準貸出金利が0.1%引き下げられた。最終的に、グローバル株式(MSCI All Country Worldインデックス)は前月末比で5.5%上昇した(米ドル・ベース)。

米国債は月の大半を通して利回りの上昇基調が続き、前月末比で大幅に下落した。最初に利回り上昇のきっかけとなったのは、発表された4月の米雇用統計が好調な内容となって米FRB(連邦準備制度理事会)の次回利下げ観測が後退したことだった。米中協議の再開や米英貿易協定の最終合意など、貿易関連の進展をめぐって楽観ムードが広がったことで、グロース資産に対する投資家センチメントが一段と押し上げられる一方で債券利回りは上昇した。予想通り、FRBは政策金利を据え置くことを決定し、パウエルFRB議長は辛抱強く状況を見守り、政策判断についてはデータ次第とする姿勢であることを繰り返し示したほか、フォワードガイダンスの変更もほぼなかった。月後半には、米連邦議会下院において、今後10年間で米国の連邦財政赤字を5兆2,000億ドルも増加させる見込みの予算案の審議に前進がみられ、財政懸念が強まった。格付け機関ムーディーズが米国債の格付けを「Aa1」に引き下げたことで、投資家の信頼感がさらに損なわれ、債券利回りには再び上昇圧力がかかった。月末時点では、米国債の2年物利回りは前月末比0.29%上昇の3.90%、10年物利回りは同0.24%上昇の4.40%となった。その他多くの先進国でも国債利回りが上昇しているなか、欧州大陸諸国の国債は、米国や英国などと比べて相対的に投資魅力度が高いと見受けられる。当月の本レポートではその理由について考察する。

株式市場や債券市場以外に目を向けると、金相場は今年に入ってから25%超上昇してきたが、関税をめぐる動向や金融政策に関するシグナルを受けて市場では様子見モードが続き、当月は横ばい推移となった。ウェスト・テキサス・インターミディエイト原油価格は当月に4.4%上昇した。貿易摩擦の解決に向けた動きがみられ、米国主導の貿易戦争による経済の混乱が回避されるかもしれないという期待が投資家のあいだで高まり、原油相場にとっての追い風となった。しかし、OPEC(石油輸出国機構)やその協力国が増産に動き、市場に十分な原油が供給されている様子であることから、原油価格は下押し圧力に晒されており、依然として年初時点の水準を下回っている。当月のリート市場(FTSE NAREITグローバル不動産インデックス)は2.7%上昇した。

クロス・アセット*

当月においては、グロース資産のスコアのプラス幅を拡大し、一方でディフェンシブ資産のスコアを小幅に引き下げてプラス幅を縮小した。輸入関税をめぐる不確実性が根強いものの、グロース資産は年後半も引き続き堅調に推移するとの確信を維持している。米国を中心に、前四半期の企業業績は底堅く推移し、今のところ輸入関税の影響はあまり出ていないが、遅れて現れてくる影響が次の決算シーズンでは感じられることになる可能性が高い。市場は極端に悪い結果を織り込んでいるとみられ、今後は多数の通商合意が発表されていく可能性が高く、ポジティブなニュースが次第に増えていくと期待される。そうなれば、トランプ大統領は世界中の国と貿易戦争を開始するためでなく、交渉の手段として輸入関税を利用しているという我々の見方が裏付けられることになる。また、米国の税制法案も今後数週間のうちに可決されるとみており、そうなればリスク資産にとってプラスに働くだろう。米国以外では、利下げサイクルが追い風になるとの見方を維持しており、それによって足元における経済成長鈍化の影響が一部相殺されると期待される。ディフェンシブ資産については、景気見通しを若干上方修正したことを受けて、スコアを小幅に引き下げている。

グロース資産のなかでは、先進国株式と新興国株式のスコアをプラスに維持した。先進国株式のなかでは、企業収益の成長見通しがより良好であり、年後半にFRBの利下げも見込まれることを受けて、米国のスコアのプラス幅を拡大した。これに伴い、英国とオーストラリアのスコアのマイナス幅を拡大した。日本については、日銀のタカ派姿勢の弱まりを受けて円安が進むとみられることから、スコアを中立に維持した。日本のコーポレート・ガバナンスの改善や企業収益の成長加速といった長期の構造的ストーリーについては、引き続き有望視している。同様に、欧州のスコアも中立に維持した。ECB(欧州中央銀行)がFRBよりも積極的に利下げを進めており、年後半には欧州地域の企業収益の好転が期待される。シンガポールについては、魅力的な配当利回りや景気の底堅さから引き続き選好している。新興国株式のなかでは、内需主導型経済や長期の構造的成長ストーリーの恩恵を享受するとみられるインドなどの特定の国の選好を維持している。また、足元の世界的なテクノロジー・アップサイクルが追い風となっている台湾も、スコアをプラスに維持している。コモディティ関連株については、バリュエーションが魅力的な水準にあることや、分散効果をもたらすことからスコアを中立に維持している。フリーキャッシュフローが引き続き良好な水準にあり、配当利回りも魅力的である。リートや上場インフラ資産については、他の資産クラスの方がリスク・リターン特性の魅力度が高いと判断し、スコアをマイナスに維持した。

ディフェンシブ資産については、関税をめぐる先行き不透明感の後退を受けて景気見通しを若干上方修正したことや、米国政府の減税法案が実現した場合に財政への影響が懸念されることから、スコアを小幅に引き下げた。これを受けて、先進国ソブリン債のスコアも引き下げた。FRBは、この先12ヵ月間で政策金利を3.50~4.0%へと引き下げる可能性が高いとみられ、その場合、財政赤字が大きく膨らむ見通しも加わると米国債利回りは上昇する可能性がある。米国以外に目を向けると、オーストラリア準備銀行が利下げサイクルに入っていることからオーストラリア国債、そしてヘッジ・ベースの利回りが引き続き良好な水準にあるフランスなどの国債を引き続き選好している。当月は信用スプレッドが堅調な推移を続け、足元では再び比較的タイトな水準となっている。投資適格クレジットについてはスコアを小幅に引き下げて、ハイイールド債のスコアをその分引き上げた。スプレッドはタイトな水準に見えるが、ハイイールド債指数のデュレーションは短期化しており、実際、スプレッドをデュレーションで割った値は平均的水準にある。米国以外では利下げを受けて経済成長が加速すれば、スプレッド縮小への追い風となり、ハイイールド債が堅調さを増すとみている。

*マルチアセット・チームのクロス・アセット見解は、(1)グロース対ディフェンシブ、(2)グロースおよびディフェンシブ資産内でのクロス・アセット、(3)各資産クラス内での相対的な資産の見方、という3つの異なる段階で示しています。これらの段階は、選好順位の水準は資産クラスが予想可能な形で似た動きあるいは異なる動きを見せるという当社のリサーチおよび直感的認識を表しており、したがって、資産クラスのクロス・アセットでのスコアリングは理に適っているとともに、最終的により熟考された堅固なポートフォリオ構築につながります。

資産クラスの選好順位(2025年5月末時点)

(注)上記のアセットクラスおよびセクターの選好順位とスコアは、マルチアセット・チームの現在の投資見解を反映したものです。リサーチ・フレームワークは3つの段階の分析に分かれています。スコアは、各資産に対する同チームの相対的見方(各資産が属する資産クラスの他の資産対比)を表しています。各資産クラス内のスコアは、コモディティを除き、平均すると中立となります。これらは投資リサーチまたは投資推奨助言に該当するものではありません。セクターや経済、市況トレンドに関する予見、予測または予想は、それらの将来の状況またはパフォーマンスを必ずしも示唆するものではありません。

当社の見方

グロース資産

米国の輸入関税をめぐっては米連邦最高裁判所での審理が進められており、先行き不透明な状況が続いてはいるが、世界経済の成長は底堅さを維持するとみており、グロース資産を引き続き有望視している。通商協定や米連邦議会で可決されそうな減税法案をめぐって少しずつ良いニュースが増えてきているが、意外にも市場センチメントは依然弱いままだ。米国の経済指標は悪化の兆しを示しているものの、当初懸念されたような急激な悪化には至っていない。世界的にインフレは落ち着いた状況が続いており、中央銀行には経済成長を下支えするための政策対応余地がもたらされている。米国企業の利益は引き続き好調で、上方修正が進んでいる一方、米国以外の企業は世界経済の減速に伴い業績が予想以上に軟調に推移している。

概して、利益成長率は上昇基調を維持しており、グロース資産の追い風となっている。しかし、関税をめぐる協議は現在も続いているとともに、トランプ政権に対する訴訟も起こされており、先行き不透明感は根強い。今後数ヵ月間において、そうした不確実要因が解消されるにつれ、先行きは見通しやすくなる可能性がある。当面の追い風要因になると期待されるのは法人税や所得税の減税、そして年後半でのFRBの利下げで、それらが実現すれば米国経済の好調持続を後押しするとみられる。

米国例外主義は終わったのか?

年初時点では、米国例外主義が続くとして米国資産に対し強気な見方が圧倒的多数を占めていた。しかし、こうした楽観論は大きく後退し、現在ではドル離れ、孤立主義、関税の影響をめぐる懸念が漂い続けている。センチメントの変化に伴い、足元において投資家は米国資産に弱気な見方をする一方、他の地域への投資に強気な姿勢をとっている。しかし、当社では、引き続き米国を投資テーマの中核部分と位置付けている。S&P500種株価指数はテクノロジー・セクターの構成比率が約30%にのぼり、米国株式に投資することで、世界でも他にはみられない技術革新がもたらす長期的成長トレンドを取り込むことができるからだ。

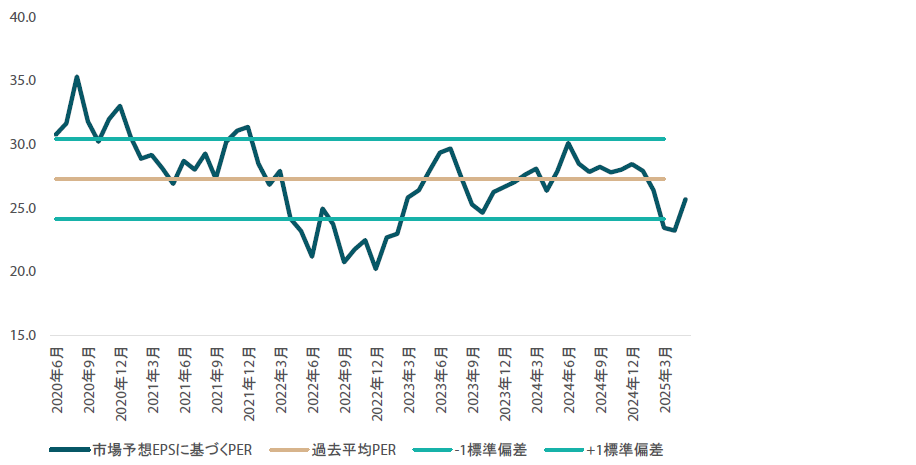

4月に米国が各国への相互関税を一時停止したことを受けて、現在はS&P500指数全体でみるとPER(株価収益率)が以前の高水準に戻っている。しかし、このことは必ずしもS&P500指数構成銘柄のバリュエーションの水準を反映しているわけではないと考える。ボトムアップの視点から企業のバリュエーションをみてみると、状況は異なることが分かる。例えば、「マグニフィセント・セブン」と呼ばれる巨大テック企業7社のバリュエーションは、実際には過去平均を下回っている(チャート1参照)。テクノロジー・セクターに対するネガティブなセンチメントや、AI(人工知能)分野への大規模な設備投資の期待リターンをめぐる懐疑的な見方などが影響していると考えられ、これらの巨大テック企業のバリュエーションは他のセクターほど上昇していない。

チャート1:マグニフィセント・セブンのバリュエーションは過去5年平均と比べると魅力的にみえる

出所:信頼できると判断した情報をもとに日興アセットマネジメントアジアリミテッドが作成

期間:2020年6月30日~2025年5月30日

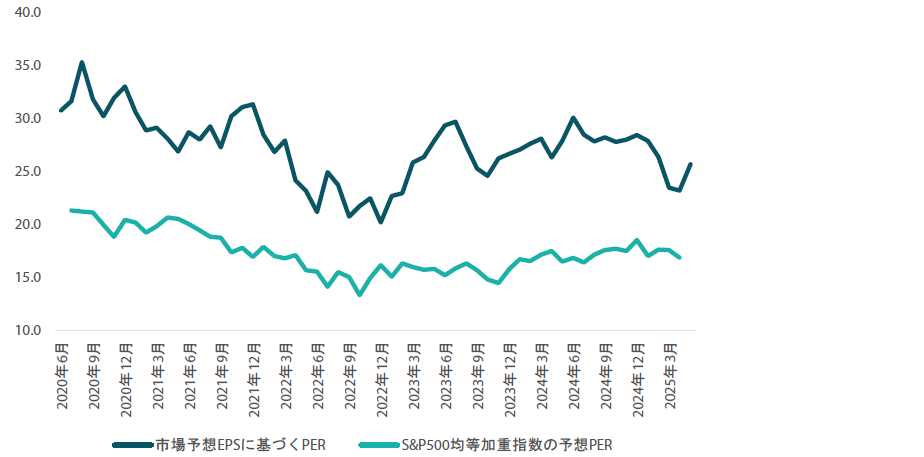

トップダウンの視点とボトムアップの分析でみえてくる状況が異なる理由は、これまでのセクター別構成比率の変化によって説明することができる。マグニフィセント・セブンの株式時価総額は増加傾向を辿ってきており、そのことが同指数内での構成比率の上昇につながってきた。テクノロジー・セクターは利益成長率が相対的に高いため、同指数の構成銘柄全般、例えばS&P500均等加重指数と比較してPERが相対的に高い水準にある(チャート2参照)。そして、高PERセクターの構成比率が上昇するにつれ、米国株式指数全体のPERも上昇してきた。しかし、個別銘柄レベルでは、PERは平均値に近い水準で推移してきている。

チャート2:収益力が高いマグニフィセント・セブンのバリュエーションはS&P500均等加重指数よりも高水準

出所:信頼できると判断した情報をもとに日興アセットマネジメントアジアリミテッドが作成

期間:2020年6月30日~2025年5月30日

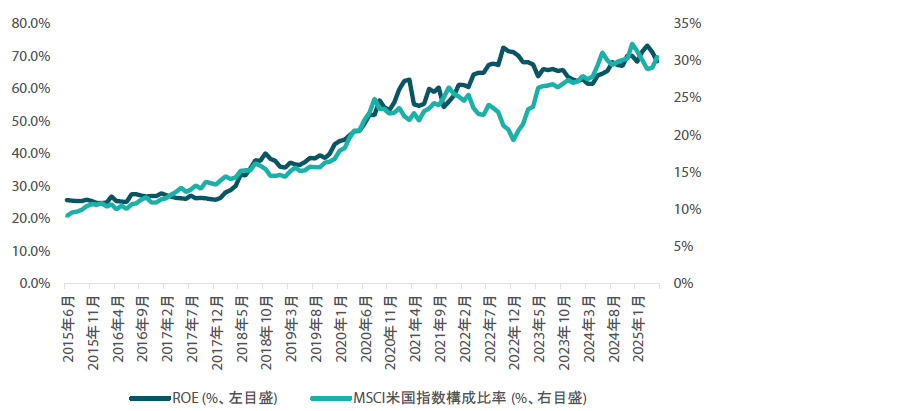

注目すべき点として、マグニフィセント・セブンのROE(自己資本利益率)と指数構成比率のあいだには強い相関関係があり、ROEの上昇に伴って指数構成比率も上昇してきた(チャート3参照)。もしテクノロジー・セクターのROEが今後数年間上昇し続けるとみる場合、好調な業績と高い収益性が牽引役となって株価の堅調な推移が続くと期待され、同セクターの指数構成比率は上昇し続ける可能性がある。こうしてセクター構成比率が上昇軌道を辿れば、米国株式指数全体のROEの上昇を後押しすることになり、それによってバリュエーションの「長期上昇」見通しが支えられるとみられる。

チャート3:マグニフィセント・セブンのMSCI米国指数構成比率の上昇を支えるROEの上昇

出所:信頼できると判断した情報をもとに日興アセットマネジメントアジアリミテッドが作成

期間:2015年6月1日~2025年5月1日

グロース資産に対する確信度の強い見解

- 当面は長期的成長機会を含有する米国株式のスコアをプラスに維持:テクノロジーやヘルスケア分野のイノベーションを原動力として企業収益の長期的成長が見込まれることから、当社では引き続き米国株式を選好している。また、今後数年間にわたるAI分野の大規模な設備投資を受けたデータセンターのエネルギー需要拡大についても有望視している。中央銀行の反応や関税問題の緩和など、市場にはポジティブ・サプライズの起こる可能性が残っている。現在の米国市場のバリュエーションは魅力的であるとみており、今後の上昇を促すきっかけとなる材料を探している。

- シンガポール株式のスコアをプラスに維持:ディフェンシブ特性の強いシンガポール株式のスコアをプラスに維持している。同市場は配当利回りが高くベータ値が低いのに加え、相対バリュエーションの尺度でも魅力度が高く、また対米貿易収支が赤字であるためトランプ大統領の関税政策の標的となる可能性が極めて低い。

- 新興国株式のスコアをプラスに維持:新興国のなかでは、インドなど、内需主導型経済や長期の構造的成長ストーリーが追い風となっている国を選別的に選好している。

- コモディティ関連株のスコアを中立に維持:コモディティ関連株が長期的にインフレに対して優れた分散投資効果を提供し続けるとの考えに変わりはない。コモディティ関連セクターのファンダメンタルズは、景気循環的にも長期的にも依然有望である。

ディフェンシブ資産

4月に強まっていたリスクオフ・ムードが後退して債券利回りが上昇するなか、当月はディフェンシブ資産が概ね下落した。米国債10年物利回りは0.24%上昇し、同2年物利回りは0.29%上昇した。足元では関税面のポジティブなニュースが出てきており、極端な動きをみせていた金利市場もより妥当と判断される水準に戻っている。例えば、12ヵ月後のFRB政策金利水準の市場予想は現在3.70%で、当社が以前から予想してきた3.50~4.0%のレンジにとどまっている。一方、米国以外の政策金利予想は大幅に低い水準で推移し続けており、RBA(オーストラリア準備銀行)の場合は12ヵ月後に3%まで金利を引き下げると予想されている。このように米国以外では政策金利が大幅に引き下げられ、ECB、カナダ銀行、RBAなどの中央銀行の政策金利は引き締め的な水準を脱する可能性がある。当月の本レポートでは、欧州諸国の債券利回りについて考察し、現在では日本の投資家にヘッジ・ベースで魅力的な利回り獲得機会を提供しているフランスに焦点を当てる。フランスの債券利回りはマイナスで推移していたが、2022年の債券価格急落を境目に利回りが上昇に転じ、こうした投資機会がもたらされている。

フランス国債が提供する魅力的な上乗せ金利

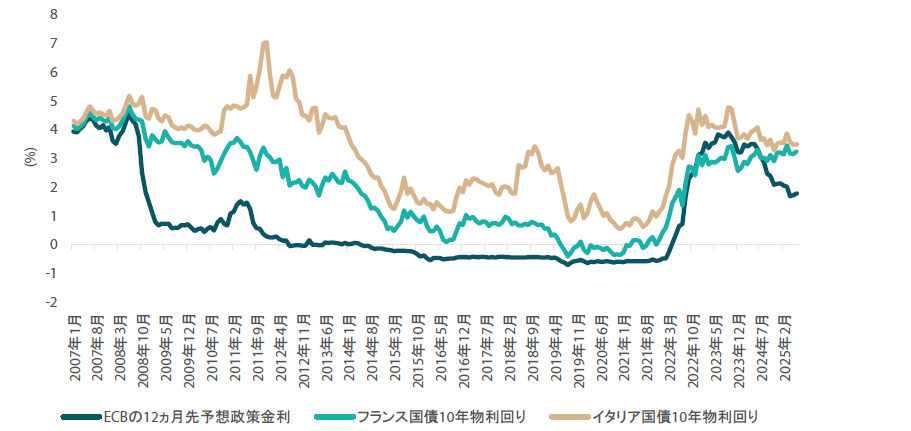

2024年半ばにマクロン仏大統領が解散総選挙の実施を発表して以降、フランス国債10年物利回りはドイツ国債10年物利回りを0.70~0.90%程度上回る水準で推移している。当社の最新のダイナミック・アセット・アロケーション(DAA)においては、このことを踏まえてフランス国債のスコアを再び引き上げた。フランス国債10年物利回りは、ECBの政策金利が低下するなかでも安定的に推移しており、ヘッジ・ベースでより高い利回りを取り込む好機をもたらしている。ユーロ圏の経済指標に目を向けると、インフレ率は現在1.9%でECB目標の2%に再び徐々に近づいてきているほか、経済成長率は1%台にとどまり続けており、ECBは政策金利を低水準に維持する必要があること、場合によっては1.50~2.0%のレンジまで引き下げる必要があることが示唆されている。

こうした経済情勢と金融緩和が相まって、フランス国債のイールドカーブは大幅にスティープ化している。2022年から2024年までは長短金利が逆転していたが、足元では10年物利回りが政策金利を約1.50%上回る水準にあり、債券ポートフォリオがプラス・リターンを達成しやすい環境が整っている。また、ポートフォリオの利回り水準を高めるために以前はイタリア国債を選好していたが、イタリア国債はフランス国債をアウトパフォームしてきたことから、今のタイミングでスコアを引き下げることが妥当とみている。下のチャート4が示すように、イタリア国債10年物利回りは同年限のフランス国債利回りを0.20%程度上回るにとどまり、利回り差は2008年以降で最も縮小している。市場では、国内の政治的リスクを理由にフランスに対してネガティブな見方がされている。しかし、イタリアの格付けがBBBレンジにとどまっているのに対して、フランスは政治的リスクの存在にもかかわらず「AA-」格付けを維持していることから、現在ではフランスの方がより有望な資産配分先であると考えている。

チャート4:フランス国債とイタリア国債の10年物利回りとECBの12ヵ月先予想政策金利

出所:信頼できると判断した情報をもとに日興アセットマネジメントアジアリミテッドが作成

期間:2007年7月31日~2025年6月23日

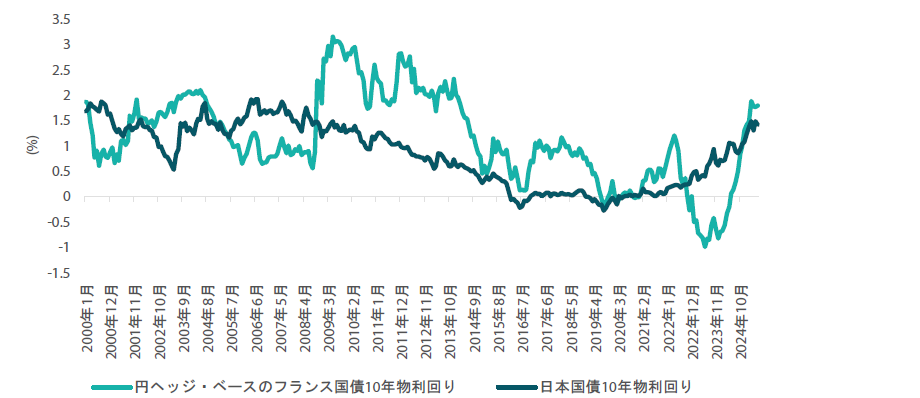

日本の投資家にとって、フランス国債は円ヘッジ後でも良好な利回り水準が得られる状況となっている。政策金利が低下するなか利回りが安定しているフランス国債は、円ヘッジ・ベースの利回りが1.80%を超え、2014年以来の高水準に達しているとともに日本国債の利回り水準を上回っている。長らくマイナス金利が続いていた日本の投資家のあいだでは外国債券需要が大きく、それを受けてグローバル債券市場が下支えされ始める可能性もある。シンガポールの投資家にとっては、フランス国債利回りがシンガポールドル・ヘッジ・ベースで3%を超えており、シンガポール国債の利回り水準よりも1.00%近く高い。良好な利回り水準に加え、欧州の景気が予想以上に鈍化する場合にはキャピタルゲインも期待できることから、欧州の債券は米国や英国などと比べて相対的に投資魅力度が高くなっている。

チャート5:円ヘッジ・ベースのフランス国債10年物利回り

出所:信頼できると判断した情報をもとに日興アセットマネジメントアジアリミテッドが作成

期間:2000年1月31日~2025年6月23日

ディフェンシブ資産に対する確信度の強い見解

- 投資適格クレジットのスコアをプラスに維持:前月は市場が動揺するなか信用スプレッドの拡大が進み、それを受けて短期的な投資機会がもたらされた。今後は、米国と各国との通商協定が合意に至るとともに減税も早い段階で実現され、信用スプレッドへの追い風になっていくとみている。

- 金はバリュエーションが割高な水準に到達:過去18ヵ月間にわたってヘッジ手段として金を選好してきたが、今や金価格はバリュエーションに割高感がある水準まで上昇している。金はほとんどの資産クラスに対してアウトパフォームしてきており、住宅などの実物資産や銅などのコモディティと比較すると割高に見受けられる。分散投資効果を高めるために金を活用することには賛成だが、独自のリサーチ・プロセスにより捉えたシグナルに従い、足元では割高感が出ている金のスコアを引き下げ始めている。

- 一部の国を対象にデュレーションを長期化:通商協定をめぐる動向の影響は市場で予想されているよりも小さいとみられるが、各国の中央銀行にはそうした余裕はない。景気失速リスクを受けて、ECB、BOE(イングランド銀行)、RBA、FRBを含む多くの中央銀行が金融緩和を継続すると考えられる。デュレーションを長期化させる手段として、先進国のなかで中国との結びつきが最も強いオーストラリアの債券を用いることを選好する。一方、米国とその同盟国の間では通商協定の実現が期待されるが、中国については別で、関税引き上げに直面する可能性が高いとみられる。

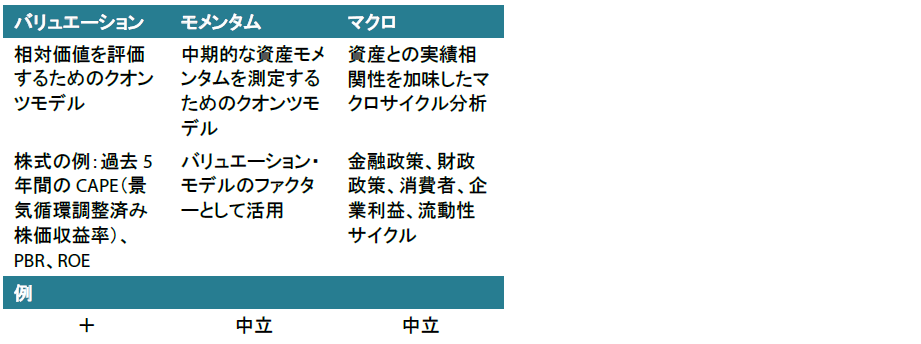

プロセス

リターンの主要ドライバーを把握するためのインハウス・リサーチ:

当資料は、日興アセットマネジメント(弊社)が市況環境などについてお伝えすること等を目的として作成した資料(英語)をベースに作成した日本語版であり、特定商品の勧誘資料ではなく、推奨等を意図するものでもありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社のファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。資料中において個別銘柄に言及する場合もありますが、これは当該銘柄の組入れを約束するものでも売買を推奨するものでもありません。当資料の情報は信頼できると判断した情報に基づき作成されていますが、情報の正確性・完全性について弊社が保証するものではありません。当資料に掲載されている数値、図表等は、特に断りのない限り当資料作成日現在のものです。また、当資料に示す意見は、特に断りのない限り当資料作成日現在の見解を示すものです。当資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。当資料中のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。なお、資料中の見解には、弊社のものではなく、著者の個人的なものも含まれていることがあり、予告なしに変更することもあります。