当レポートは、英語による2025年7月2日発行の英語レポート「China’s tech sector: the long march to innovation」の日本語訳です。内容については英語による原本が日本語版に優先します。

「世界の工場」から「テクノロジー・イノベーター」へ

2015年、習近平国家主席による「メイド・イン・チャイナ」の取り組みの下で実施された経済改革により、低コスト商品を生産する「世界の工場」からハイテク産業におけるグローバル・リーダーへの中国の転換は一気に加速した。バリューチェーンの川上へと上りAI(人工知能)、EV(電気自動車)、ヒューマノイド(人型)・ロボットなどの最先端技術で優位に立とうとする中国の試みは、競合国、特に米国の目に留まった。世界第2位の経済大国を「パックス・アメリカーナ(アメリカの覇権)」への脅威と見なした米国は、2022年に輸出規制を発動して高度なコンピューティングや半導体チップ製造技術の開発に不可欠な部品・機器に対する中国のアクセスを制限し、以来、そのような規制を着実に強化している。

窮地を救った国内育ちの優れた企業

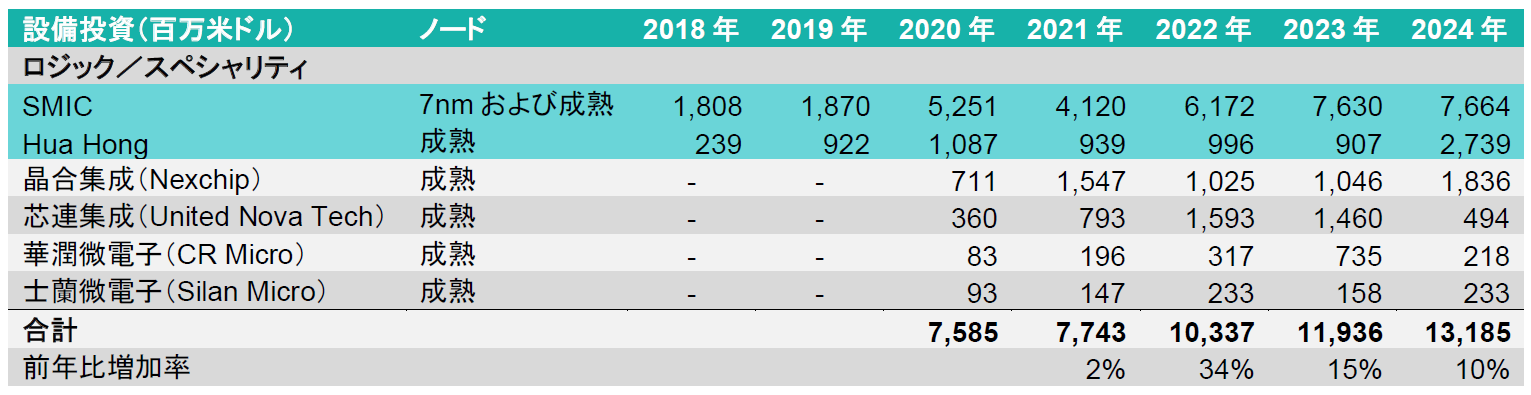

こうした措置に対抗すべく、中国政府は国内の優れた企業を活かして半導体製造能力の研究・開発を加速させたが、その試みの先頭に立った企業の1つが中芯国際集成電路製造(Semiconductor Manufacturing International Corporation、SMIC)だ。当社のリサーチによると、香港に上場しているSMICは現在、半導体材料であるウエハーを月に25,000枚製造できる能力を有しており、中国企業が過去3年に調達したすべてのチップ製造装置を統合すれば、製造能力を月43,000枚まで増やせる可能性がある。中国は米国の輸出規制対象外である深紫外線(DUV)リソグラフィ(半導体基板上にパターンを描画する技術)装置を約20台輸入しており、7ナノメートル(nm)チップの生産が可能となっている。

大局的に見ると、業界のリーダーである台湾積体電路製造(TSMC)の7nmチップ製造プロセスでは、最新の極端紫外線(EUV)リソグラフィ装置を使って月に13万枚を超えるウエハーを生産していると言われている。EUV装置によってTSMC は最先端の半導体材料を製造することができる(最新では2nmプロセス)。中国でSMICに次ぐ第2位のチップ・ファウンドリー(顧客が設計開発した半導体の製造を請け負う企業)は華虹半導体(Hua HongSemiconductor)である。米国のチップ輸出制限を受けて、両社は設備投資の拡大と製造能力の増強を行い、中国のAIその他の分野(EV、ヒューマノイド・ロボットなど)で必要とされる高度なコンピューティングに対応している。

チャート1:中国における半導体製造装置への設備投資

出所:各企業の報告書に基づいて日興アセットマネジメント アジアが作成

国内におけるAIチップおよびSoCの代替品

華為技術(Huawei)も中国が高性能チップ、特にAI向けチップの自給自足を進める上で重要な役割を担っている企業の1つだが、非公開企業であるため事業運営情報へのアクセスは限られている。メディアの報道によると、SMICの7nmプロセスで製造されるHuaweiの旗艦AIチップ「Ascend 910C」の歩留まり率は40%を誇り、大規模製造でも比較的採算が取れる。これは、歩留まり率が20%だった以前のAIチップ「Ascend 910B」と比較すると、顕著な改善と言える。しかし、それでも業界トップTSMCの7nmプロセスの90%を超える歩留まり率には及ばない。

一方、中国当局が米Nvidiaのプロセッサに代わる国産AIチップを求めているなか、寒武紀科技(Cambricon Technologies)が注目を集めている。しかし、上海上場の同社からのチップ出荷量は、SMICの製造上の制約がボトルネックとなっており、現在のところ限定的である。これはウエハー生産能力の大半がHuawei向けに押さえられているため、と当社ではみている。

香港上場の小米科技(Xiaomi)も、米国からの輸入品への依存度を下げるべく、自社のSoC(「システム・オン・チップ」、1つの半導体チップ上にコンピューター・システムの主要な機能をまとめて実装した集積回路)「XRing 01」で高性能チップ製造の波に乗ろうとしている。初期のCPU(中央演算処理装置)とGPU(グラフィック処理装置)の性能評価・比較テストでは、同社のモバイル・チップセットはQualcommの最新SoC「Snapdragon」とほぼ同等の性能を示した。スマートフォン・メーカーであるXiaomiは、今後5年間で研究・開発に280億米ドルを超える投資を行い自社のモバイル・プロセッサを強化することを目指している。

メモリモジュールも忘れずに

ウエハーの製造に加えて、現在のAIアプリケーションのストレージ集約的な需要に対応するために必要なハイエンド・チップの製造に不可欠なのが、HBM(高帯域幅メモリ)モジュールだ。米国の輸出規制により、中国はHBM2チップ(高帯域幅と低消費電力を両立させた高性能メモリ)へのアクセスが制限されている。より広く出回っているDDR5メモリモジュールで代用することは可能だが、帯域幅と電力効率ではHBM2チップに劣る。この不足を補うために登場したのが、中国のDRAM(「ダイナミック・ランダム・アクセス・メモリ」、パソコンやスマートフォン等にも広く利用されている半導体メモリの一種)メーカーである長鑫存儲技術(ChangXin Memory Technologies、CMXT)である。メディアの報道によると、この非上場の半導体メモリ・メーカーは、予定より約2年早い2024年8月にHBM2モジュールの量産を開始した。

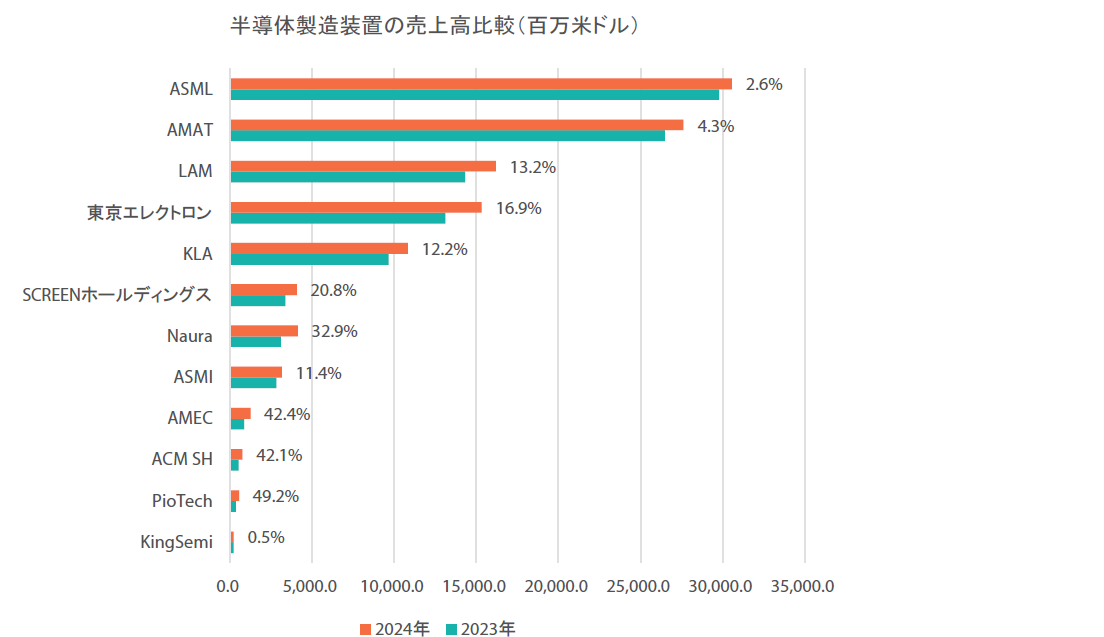

チップ製造装置プロバイダーの代替

半導体の製造に必要な装置に関しては、ASMLやLAM Research、Applied Materialsといったトップ・メーカーの大半が、米国の輸出禁止措置により中国への最新技術の販売を禁じられている。当社では、このギャップが上海上場の北方華創科技(Naura Technology)や中微半導体設備(Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China、AMEC)、そして非上場の上海微電子装備(Shanghai Micro Electronics Equipment Group、SMEE)の参入によって埋められつつあるとみている。Naura TechnologyとAMECは、エッチングや化学気相成長(金属や酸化物などを蒸発させて基材表面に薄膜コーティングを形成する技術)などの工程で使用される特殊ツールの老舗メーカーで、SMEEはリソグラフィ装置の製造を専門としている。国内最大の半導体製造装置メーカーであるNaura Technologyは、リソグラフィ装置の開発・研究も行っており、加えて、当該分野の能力を強化すべく瀋陽芯源微電子設備(KingSemi)の株式を取得したと報じられている。

チャート2:成長が加速している中国の半導体製造装置メーカー

出所:各企業の報告書に基づいて日興アセットマネジメント アジアが作成

必須ソフトウェア

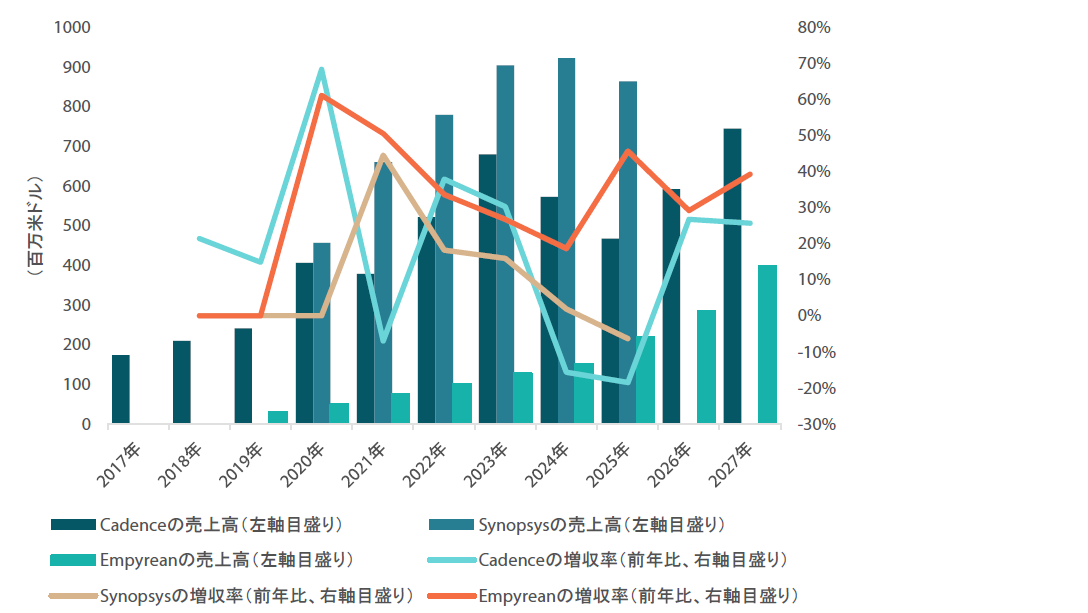

半導体産業において最も不可欠な要素はハードウェアであるように思われるかもしれないが、特に半導体設計ではソフトウェアもまた重要な役割を果たしている。最近、米国がEDA(電子設計自動化)ソフトウェアに対して輸出規制を課したが、この目的はチップ製造分野に不可欠なツールへの中国のアクセスを制限することにある。これは、CadenceやSynopsys、Siemens EDAのような産業用設計ソフトウェアを提供する企業は、中国の買い手に対して製品を供給し続けたければ認可が必要になることを意味する。こうした措置を回避できる半導体メーカー向け国産ソフトウェア・ソリューションのプロバイダーとして台頭しつつあるのが、北京華大九天科技(Empyrean Technology)だ。

Empyrean Technologyは国有企業の中国電子(China Electronics Corporation)が過半数の株式を所有している深セン上場のEDA企業で、ここ数年で前述のトップ・ソフトウェア企業に比べて好調な伸びを見せており、今後も政府の自給自足推進策の一環として引き続き力強い成長が期待される。国内半導体サプライチェーンの完全構築を目指す中国は、米中貿易摩擦の激化を受けて、その開発スケジュールを加速させていると当社ではみている。高度なコンピューティングとAIチップは、経済を低付加価値製造業から方向転換させるという中国政府の目標にとって不可欠な要素だ。アジアを中心とする「チャイナ・プラス・ワン(生産拠点の中国集中リスクを回避すべく同国以外の国・地域へも分散させる動き)諸国」は、よりコストの低い選択肢となりつつある。

チャート3:中国のEDAソフトウェア企業の売上高と増収率

出所:各企業の報告書に基づいて日興アセットマネジメント アジアが作成

AIの普及とバッテリー業界でのリード

当社のレポート「DeepSeekはAIのパラダイム・シフトを起こしたか」で深掘りしたように、中国企業はAIにおいて大きな前進を見せている。こうしたAIアプリケーションはEVの分野にも急速に取り入れられつつあり、自動車メーカーが自動運転システムの強化にAIを採用している。市場シェアで国内最大のEVメーカーであり香港と深センに上場している比亜迪(BYD)は、国内で販売する車両の最新運転支援システムに深度求索(DeepSeek)のAIモデルを組み込むと発表した。さらに、中国企業はEV用バッテリーでも業界をリードしており、2024年の世界市場におけるシェアでは、深セン上場の寧徳時代新能源科技(Contemporary Amperex Technology Co., Limited、CATL)とBYDが上位2位を占めた。これらの企業が成功している要因としては、他社に先駆けてリチウム電池技術に投資を行ったことに加え、当局から幅広い支援を受けていることが挙げられる。

新興技術の規模拡大に理想的な環境

AIはヒューマノイド・ロボットの分野でも存在感を示しており、百度(Baidu)やHuawei、騰訊(Tencent)、Xiaomi、BYDといった中国企業がいずれも当該分野で顕著な進展を遂げている。当社の見るところ、エンドツーエンドのAIコンピューティングの進歩と研究・開発資金の拡大の相乗効果によって、ヘルスケアや製造業などより多くの産業でヒューマノイド・ロボットの用途が広がっており、この傾向がヒューマノイド・ロボットへの関心の高まりに拍車をかけている。

中国企業はヒューマノイド・ロボットに対し、EVや自動運転、高性能産業用ロボットでの素早い採用と同じアプローチをとるだろうと考える。そのアプローチでは、幅広い製品モデルと潜在的なユースケースが迅速に導入され、膨大な数の多様な製品モデルが「自然淘汰」によって絞り込まれていく可能性がある。ヒューマノイド・ロボットのような新しい技術には試行錯誤の期間が必要であり、多くの初期ユーザーがその期間に新製品を試したがる。また、複数の企業よる熾烈な競争によって、単価が急速に下がるだろう。中国市場がこうした条件を満たしていることは、世界の投資家に見過ごされがちだ。

経済成長の鈍化と進行中の貿易戦争への対応を迫られている中国は、危機管理モードにあるように見受けられる。しかし、同国経済の現状を表現するのにふさわしいのは、リスクと機会の両方を表す「危机」という漢字かもしれない。同国は転換点にあり、技術のバリューチェーンの川上へと上ってイノベーション(革新)と機知で自給自足を達成しようと奮闘している。当社では、このような根本的な変化のなかで、中国およびアジア(日本を除く)市場において持続可能な利益を創出することができるクオリティの高い銘柄を見極めていきたいと考える。

個別銘柄への言及は例示のみを目的としており、当該戦略で運用するポートフォリオでの保有継続を保証するものではなく、また売買を推奨するものでもありません。

当資料は、日興アセットマネジメント(弊社)が市況環境などについてお伝えすること等を目的として作成した資料(英語)をベースに作成した日本語版であり、特定商品の勧誘資料ではなく、推奨等を意図するものでもありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社のファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。資料中において個別銘柄に言及する場合もありますが、これは当該銘柄の組入れを約束するものでも売買を推奨するものでもありません。当資料の情報は信頼できると判断した情報に基づき作成されていますが、情報の正確性・完全性について弊社が保証するものではありません。当資料に掲載されている数値、図表等は、特に断りのない限り当資料作成日現在のものです。また、当資料に示す意見は、特に断りのない限り当資料作成日現在の見解を示すものです。当資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。当資料中のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。なお、資料中の見解には、弊社のものではなく、著者の個人的なものも含まれていることがあり、予告なしに変更することもあります。