本稿は2025年7月31日発行の英語レポート「Balancing Act」の日本語訳です。内容については英語による原本が日本語版に優先します。

グロース資産のスコアをプラスに維持、ディフェンシブ資産のスコアは引き下げ

投資環境概観

当月のグローバル株式市場は、地政学的リスクの後退、7月9日の関税の期限までに米国が貿易協定を確保するとの期待、米FRB(連邦準備制度理事会)が今後数ヵ月内に利下げを実施し得るとの楽観的な見方を受けて市場センチメントが向上するなか、月間リターンがMSCI All Country Worldインデックス(米ドル・ベース)で4.4%となった。米国と中国のあいだでも貿易の枠組みが確定するとともに、米国政府は複数の主要貿易相手国とまもなく合意に達するとの見込みを示した。中東情勢については、イスラエル・イラン間で進行している紛争が短期間で収束するとの見方が広がったため、市場への影響は最小限にとどまった。実際、イスラエルは1日も経たないうちに制空権を確立し、注目されていたイランのミサイル反撃は無力化され、その後、イスラエルはイラン国内の場所を自由に標的にできるようになった。まもなく米国も紛争に加わり、イランの核施設を大型貫通爆弾で攻撃した。それからイスラエル・イラン間で停戦が成立するのに、時間はかからなかった。市場では最近(当月も好調だった)テクノロジー株が脚光を浴びているが、他にも注目に値するセクターがある。ヒントは、通常だと「魅力的」とは考えられていないセクターだ。

債券については当月、米国債市場で利回りが全体的に低下するとともにイールドカーブがスティープ化した。同市場は当初、米国の雇用統計が(非農業部門雇用者数が13.9万人増加するなど)市場予想を上回ったことを受けて利回りが上昇した。ECB(欧州中央銀行)は月上旬に広く予想されていた通り利下げを実施したが、緩和サイクルが終了と言わないまでも一時停止する可能性を示唆した。イスラエル・イラン間の緊張激化は、リスクオフ心理に拍車をかけ「安全への逃避」を促した。FRBは予想通り金利を据え置いて経済指標次第という慎重なスタンスを維持し、同中銀のパウエル議長は半期に一度の議会証言で7月の利下げ観測を後退させた。しかし、ウォラー理事とボウマン副議長から7月の利下げを支持するハト派的な発言があったこと、イランとイスラエルの停戦に伴い原油価格が下落したこと、GDPの下方修正が個人消費の低迷を映し出したことなどを受けて、米国債利回りは低下を続け、月末時点の水準は2年物指標銘柄で前月末比0.18%低下の3.72%、10年物指標銘柄で同0.17%低下の4.23%となった。

一般的な株式・債券市場以外では、地政学面や貿易面での緊張が続くとともにFRBが金融緩和再開の準備を進めているとの楽観的な見方が強まるなか、金価格が0.4%上昇した。やはり金価格の追い風となったのがドル安で、ドル指数が年前半で11%近く下落するなど、米ドルはここ半世紀超で最悪の年初来パフォーマンスとなった。WTI(ウェスト・テキサス・インターミディエート)原油価格は7.1%と大きく上昇したが、月中は乱高下を見せ、当初は中東情勢の緊迫化と米国によるイラン核施設への空爆を受けて急騰したかと思えば、イランとイスラエルの停戦により世界的な原油供給の混乱への懸念が和らぐと反落した。リートはFTSE NAREIT Global Real Estateインデックスで月間市場リターンが0.4%となった。

クロス・アセット*

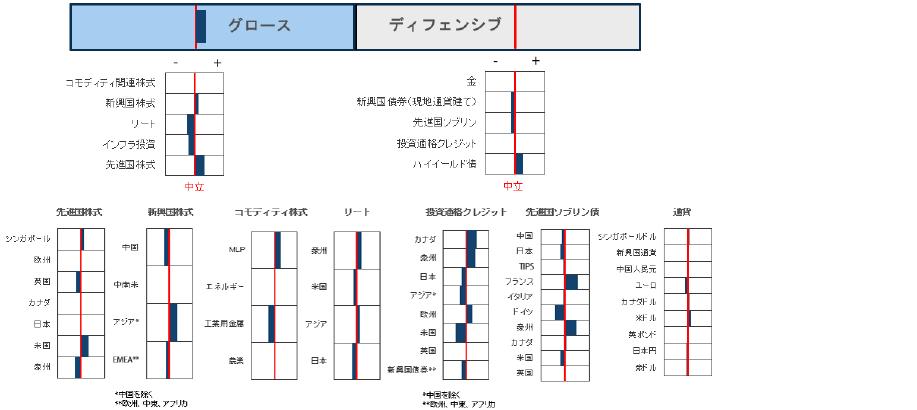

当月はグロース資産のスコアをプラスに維持する一方、ディフェンシブ資産のスコアを若干引き下げた。輸入関税をめぐる不透明感は依然強いものの、グロース資産は年内いっぱい好調なパフォーマンスが続くとみている。今四半期の企業収益に対する市場予想は直近の決算発表シーズン以来下方修正されており、企業がクリアしなければならないハードルはすでに低くなっている。しかし、留意すべき点として、遅れて出てくる関税の影響が企業のガイダンスに表れてくるようなら、当社は投資見解を変更することになるかもしれない。グロース資産を有望視するスタンスは、今後数週間のうちに多くの貿易協定が発表されるとみられるなど、ニュースフローが好転するとの見方に基づいている。最近の税制法案可決も消費と企業収益にとって追い風であり、米国への投資が一層促進されるはずだ。米国以外では、依然として利下げサイクルを好材料視しており、これによって顕在化しつつある経済成長の鈍化がある程度相殺される可能性がある。ディフェンシブ資産については、当月再びスコアを引き下げて中立へと戻した。米国の経済指標は市場予想を上回り続けており、これは当面金利上昇圧力につながる可能性がある。

グロース資産のなかでは、先進国株式と新興国株式のスコアをプラスに維持した。先進国株式では、企業の収益成長の先行きがより見通しやすく年後半にFRBによる利下げが見込まれる米国のスコアをプラスに維持した。一方で、英国とオーストラリアはスコアをマイナスに据え置いた。日本については、日銀のタカ派色後退を受けて円安が進むと予想していることから、スコアを中立に維持した。コーポレート・ガバナンスの改善や企業収益の成長加速といった同国の長期の構造的ストーリーについては、引き続き有望視している。同様に、欧州についてもスコアを中立に維持した。ECBがFRBよりも積極的な利下げを実施することで、年後半は欧州企業の収益成長がプラスに転じるとともに、同地域のリフレ促進と経済活性化につながると予想している。その他では、配当利回りが魅力的な水準にあり経済の耐性が高いシンガポールを引き続き選好している。新興国株式では、内需主導型経済や長期の構造的成長ストーリーの恩恵を享受するとみられるインドなど、特定の国の選好を継続している。また、足元の世界的なテクノロジー・アップサイクルが追い風となっている台湾も、スコアをプラスに維持している。コモディティ関連株については、バリュエーションの魅力度と分散投資の目的からスコアを中立に維持した。当該資産クラスはフリー・キャッシュフローを好調に生み出し続けており、配当利回りも良好である。リートと上場インフラ資産については、他の資産クラスの方がリスク・リターンの魅力度が高いとの判断から、スコアをマイナスに据え置いた。

ディフェンシブ資産では、金のスコアを引き上げる一方で、先進国ソブリン債と投資適格クレジットのスコアを引き下げた。金のスコアの引き上げは、当社の見方の変化ではなく、最近行った戦略的資産配分の更新を反映したものである。戦略的資産配分において金への配分を大幅に減らした結果、ポートフォリオ・ポジションの戦略的配分からの乖離はもはや「マイナス」ではなく「中立」となった。先進国ソブリン債のスコアを引き下げた背景には、米国で経済指標の好調さが続いており、市場のリスク選好志向を受けてFRBの利下げ期待が後退していることがある。債券市場のキャリーは6~12ヵ月前に比べてはるかに有利な水準にあるが、利回りの方向性は依然不安定で月毎に変化している。投資適格クレジットは、スプレッドが「解放の日」の関税発表後の拡大分を完全に吐き出す水準へ縮小していることから、スコアを若干引き下げた。経済環境が好調であるためクレジット市場は当面は良好なパフォーマンスを見せると予想するが、投資適格クレジットはスプレッドのタイトさを考えるとこれ以上の縮小は期待しづらい。一方でハイイールド債は、スプレッドが一見するほどタイトではないことから、スコアをプラスに維持している(後段にて詳述)。現地通貨建て新興国債券については、スコアを小幅のマイナスに据え置いているが、方向性としては中立への引き上げの過程にある。ドル安は通常、現地通貨建て新興国債券にとって追い風となるため、同資産クラスのスコアを徐々に中立に戻そうと考えている。

*マルチアセット・チームのクロス・アセット見解は、(1)グロース対ディフェンシブ、(2)グロースおよびディフェンシブ資産内でのクロス・アセット、(3)各資産クラス内での相対的な資産の見方、という3つの異なる段階で示しています。これらの段階は、選好順位の水準は資産クラスが予想可能な形で似た動きあるいは異なる動きを見せるという当社のリサーチおよび直感的認識を表しており、したがって、資産クラスのクロス・アセットでのスコアリングは理に適っているとともに、最終的により熟考された堅固なポートフォリオ構築につながると考えます。

資産クラスの選好順位(2025年6月末時点)

(注)上記のアセットクラスおよびセクターの選好順位とスコアは、マルチアセット・チームの現在の投資見解を反映したものです。リサーチ・フレームワークは3つの段階の分析に分かれています。スコアは、各資産に対する同チームの相対的見方(各資産が属する資産クラスの他の資産対比)を表しています。各資産クラス内のスコアは、コモディティを除き、平均すると中立となります。これらは投資リサーチまたは投資推奨助言に該当するものではありません。セクターや経済、市況トレンドに関する予見、予測または予想は、それらの将来の状況またはパフォーマンスを必ずしも示唆するものではありません。

当社の見方

グロース資産

米国の輸入関税については、現在その合法性が連邦最高裁判所で審議されており不透明な状況が続いているものの、世界の経済成長は底堅さを維持すると予想しており、グロース資産は引き続き魅力的だと考える。貿易協定の協議が進んでおり今後数週間で合意に達する可能性があるなか、市場センチメントは徐々に改善しつつある。米国の経済指標は景気の軟化を示唆しているが、当初懸念されたような大幅な悪化は起きていない。インフレは世界的に依然穏やかで、中央銀行に景気支援策を実施する余地をもたらしている。企業収益は、米国ではこれまでのところ底堅さを示しているが、米国以外では世界経済の鈍化に伴い予想よりも軟調に推移している。

全体的に見ると、企業収益の伸びは引き続き上向き基調にあり、グロース資産の追い風となっている。しかし、貿易関税の議論やトランプ政権に対する法的な異議申し立てが続いていることから、不透明感は根強い。今後数ヵ月でこうした不透明材料が解消されるにつれ、先行きは見通しやすくなるかもしれない。短期的な注目点としては、税制法案の可決はプラス材料であり消費と企業収益を押し上げるとみられ、また年後半にFRBが利下げを実施すれば、これも米国の経済活動の好調継続を支えることになるだろう。

テクノロジー・セクター以外の投資機会

テクノロジー・セクターについては、その長期的な収益成長性と、最近では大手テクノロジー企業によるAI(人工知能)やデータセンターへの投資が生み出すリターンの精査を中心に、執筆・議論がかなり行われてきた。同セクターは企業収益が世界金融危機以降極めて好調で、過去10年におけるS&P500種指数の企業収益成長に大きく貢献しており、過去5年では年率換算で19%のパフォーマンスを達成している。

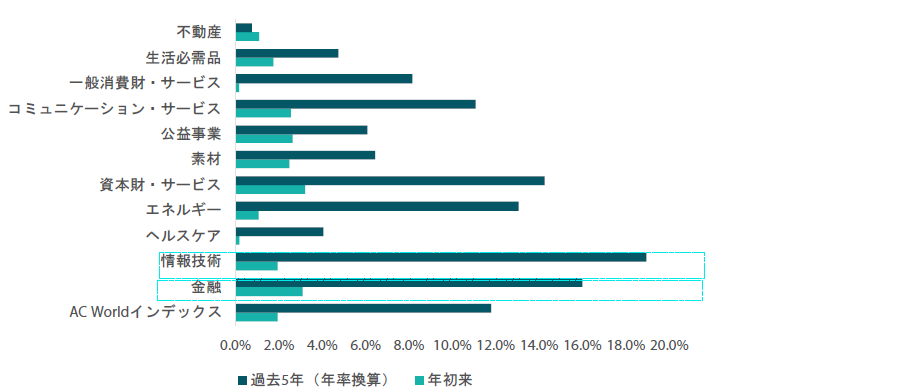

テクノロジー・セクターが熱狂的に取り上げられるなかで見過ごされてきたかもしれないが、有望な機会を提供してくれるセクターは他にもある。過去5年におけるMSCI All Country Worldインデックスの様々なセクターのパフォーマンスを比較すると、テクノロジー・セクターに次いで第2位に浮上するのは金融セクターで、年率16%という驚くべきリターンを達成している(チャート1参照)。伝統的なバリュー・セクターと見なされがちな金融には、コミュニケーション・サービスや情報技術といったグロース・セクターのような訴求力はないかもしれない。しかし、金融は当該期間において他の多くのセクターをアウトパフォームしてきた。

チャート1:MSCI All Country Worldインデックスにおける金融セクターと他セクターとのパフォーマンス比較

年初来のパフォーマンスは2025年7月7日現在、過去5年は2020年7月1日~2025年7月8日

出所:信頼できると判断した情報をもとに日興アセットマネジメントアジアリミテッドが作成

当該期間における金融セクターのパフォーマンスを分析した結果、他のセクター対比でアウトパフォームした理由の1つはバリュー特性であることがわかった。2022年において、同セクターは情報技術やコミュニケーション・サービスなどのグロース・セクターに比べてドローダウン(最高値からその後の最安値までの下落率)が小さかったが、これは金融セクターのバリュエーションにはそれほど割高感がなかったためと考えられる。グロース・セクターはバリュエーションが高めになりがちで、リスクオフ環境ではより大きく売り込まれやすい。また、グロース・セクターの企業は、キャッシュフローを足元の株主還元よりも将来の事業拡大への投資に回す傾向があるため、金利環境の変化に対する感応度が高く、金利上昇時に本源的価値が低下しやすい。

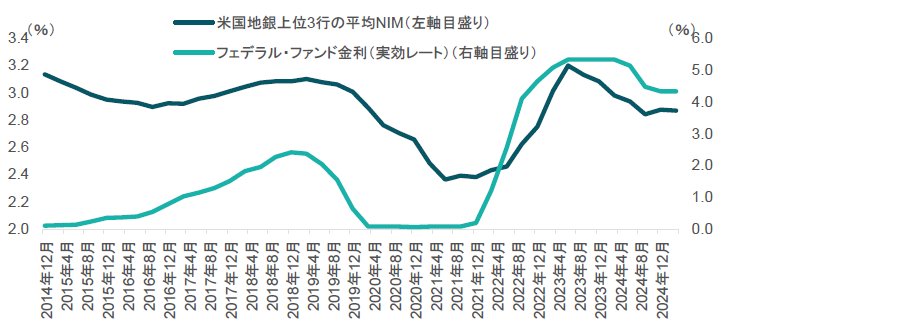

グロース・セクターの銘柄とは対照的に、金融セクターは通常、金利上昇環境下でパフォーマンスが向上しやすい。当該期間では、堅調な経済活動が続く一方でインフレを背景に金利が上昇するなか、銀行は保有資産の利回りを高めることができた。これを可能としたのは、預金コストよりも速いペースで貸出金利を引き上げ、その結果としてNIM(純金利マージン)が当初拡大したことだ。これを受けて、金融セクターの企業収益は改善した。しかし、預金者がリターンの向上を求め預金コストが上昇し始めれば、NIMはいずれ縮小する。下のチャート2で米国の地銀上位3行のケースを検証すると、NIMは2016年~2019年および2022年~2024年にFRBが利上げを実施したのに伴い拡大したことがわかる。2022年以降は「高金利の長期化」環境にあることから、銀行は当該期間を通じて好調な収益成長を享受できている。

チャート2:米国地銀上位3行のNIMは金利の上昇に伴い拡大

出所:信頼できると判断した情報をもとに日興アセットマネジメントアジアリミテッドが作成

期間:2019年12月31日~2025年3月31日

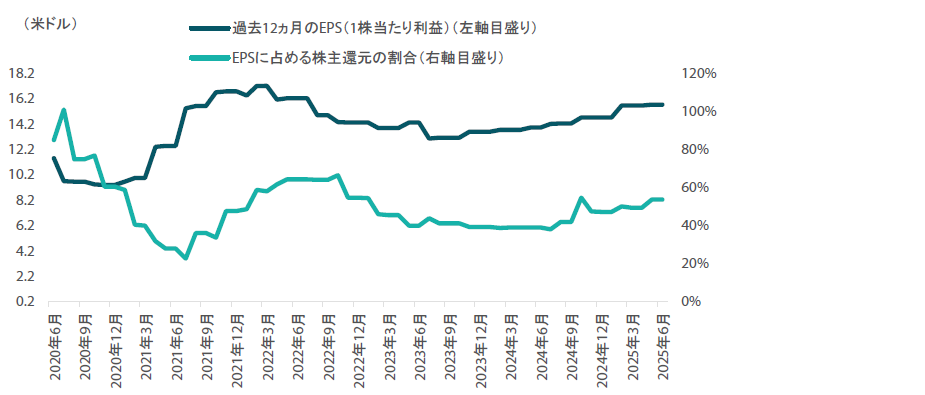

金融セクターは、規制緩和や法人税減税、資本市場活動回復への期待など、米大統領選におけるトランプ氏の勝利から恩恵を受けた主要なセクターの1つでもある。同セクターの企業は、配当や自社株買いを通じて株主への資本再分配を積極的に行っており(チャート3参照)、この還元は利益の約40~60%に相当する。トランプ氏が勝ったことで、米国の規制当局は補完的レバレッジ比率関連規制を中心に資本規制を緩和しており、おかげで銀行は株主還元を拡大させることができている。このような動きは投資家に好感されると予想され、経済が予想以上に持ち堪えているとともに株主還元が拡大していることから、同セクターは当面好調なパフォーマンスが続くと予想している。

チャート3:米国金融セクター企業の株主還元は拡大方向

出所:信頼できると判断した情報をもとに日興アセットマネジメントアジアリミテッドが作成

期間:2020年6月30日~2025年6月30日

グロース資産に対する確信度の強い見解

- 当面は長期的成長機会を含有する米国株式のスコアをプラスに維持:テクノロジーやヘルスケアのイノベーション(革新)を原動力とする企業収益の長期的な成長性から、米国株式を引き続き選好している。また、今後数年間でAI関連の設備投資が大幅に拡大することに伴うデータセンターからのエネルギー需要の増加も有望視している。中央銀行の対応や輸入関税をめぐる安堵感など、市場にはポジティブ・サプライズの起こる可能性が残っている。

- シンガポール株式のスコアをプラスに維持:シンガポール株式は、そのディフェンシブ特性を好感してスコアをプラスに維持している。同市場は配当利回りが高くベータ値が低いのに加え、相対バリュエーションの尺度でも魅力度が高く、また対米貿易収支が赤字であるためトランプ大統領の関税政策の標的となる可能性が極めて低い。

- 新興国株式のスコアをプラスに維持:新興国のなかでは、インドなど、内需主導型経済や長期の構造的成長ストーリーが追い風となっている国を選別的に選好している。また、AI関連の設備投資展開という長期的な成長トレンドへのエクスポージャーとして、半導体の主要サプライヤーでありテクノロジー・セクターの占める割合が高い台湾も選好している。

- コモディティ関連株のスコアを中立に維持:コモディティ関連株が長期的にインフレに対して優れた分散投資効果を提供し続けるとの考えに変わりはない。コモディティ関連セクターのファンダメンタルズは、景気循環的にも長期的にも依然有望である。

ディフェンシブ資産

2025年のディフェンシブ資産は堅調なパフォーマンスを示しており、グローバル債券市場の6月末時点での年初来リターンはブルームバーグ・グローバル総合インデックス(米ドルベース)で約4%となっている。市場ではキャリーがプラスに回復しており、経済環境が多くのエコノミストの予想よりも堅調に持ち堪えているなか、焦点は安定した収益の確保に当てられている。市場はFRBが利下げを実施するとの確信を維持しており、フェデラル・ファンド金利の誘導目標は今後12ヵ月間で3.50%まで低下すると予想されている。このような予想に寄与している要因の1つは、パウエルFRB議長は利下げのスピードが遅すぎるというトランプ大統領の主張で、2026年に同議長の任期が終了する際には後任によりハト派的な理事が就任するとの憶測が流れている。トランプ大統領がどのようなアクションを取るにしても、金融環境は世界的に緩和が続いており、これが経済成長を支えるとみられる。当社のポートフォリオでは、利回り確保のためにスプレッド物を引き続き活用しており、今後6ヵ月は金融環境の緩和がそのような戦略の追い風となり得る。今月の本レポートでは、ハイイールド債のスプレッドに注目し、デュレーション調整後で見たスプレッドは多くの人が考えているほどタイトではないことを論証する。

ハイイールド債 - スプレッドがタイトに見えるのは錯覚

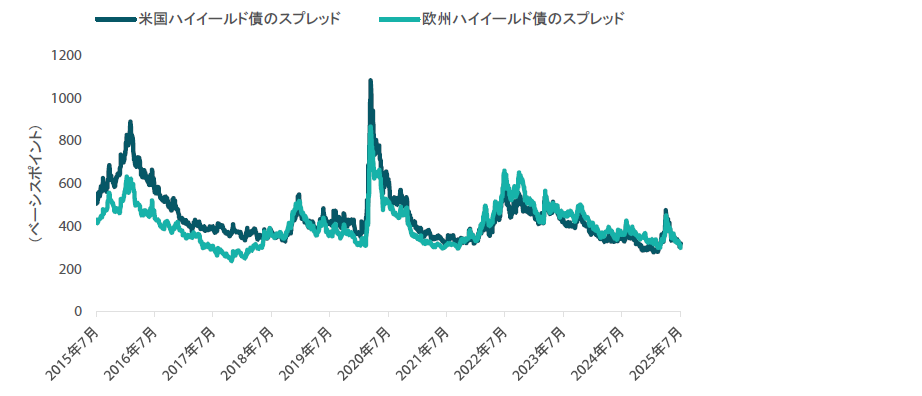

ハイイールド債は、伝統的な債券よりも高いリターンを期待できる一方で株式よりもボラティリティが低いため、マルチアセット・アロケーションの対象として魅力的な資産クラスである。とはいえ、配分を行うにあたって浮上するのは、スプレッドがタイトになりすぎて、デフォルト・リスクが相対的に高い同資産クラスへの配分がもはや正当化されない場合はどうするか、という問題だ。以下のチャート4が示すように、ハイイールド債のスプレッドは今や歴史的に見てタイトな水準に近づいており、当該資産クラスへの配分を解消し始めるべきであることを示唆している。ハイイールド債の対国債スプレッドは米国で約300ベーシスポイント、欧州で300ベーシスポイント弱の水準にあるが、資産配分の観点からは、スプレッドが600ベーシスポイントを超えたところでエクスポージャーを増やすのが、市場タイミングを計る最も簡単な方法と言える。この点から考えると、スプレッドが縮小しているにもかかわらず当社が当該資産クラスのスコアを依然プラスとしているのはなぜか、という疑問をお持ちになるだろう。

チャート4:ハイイールド債の対国債スプレッド(オプション調整後ベース)

出所:信頼できると判断した情報をもとに日興アセットマネジメントアジアリミテッドが作成

期間:2015年7月6日~2025年7月11日

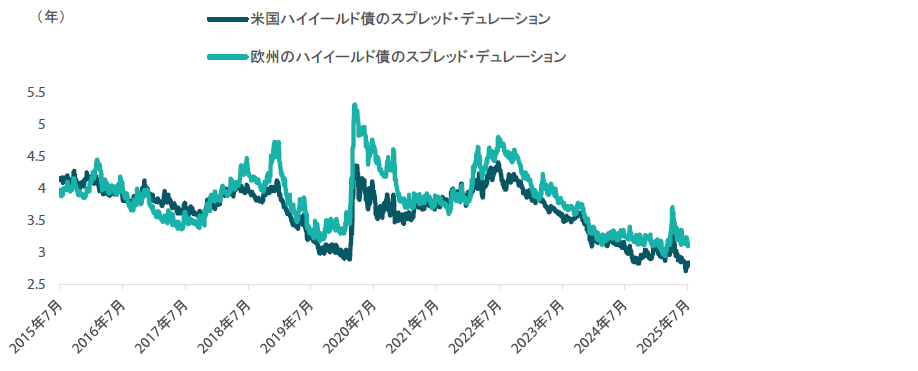

クレジット物のインデックスを観察する際に見落とされがちなファクターが、資産のデュレーションである。ハイイールド債のスプレッドはインデックス・レベルでは縮小しているように見えるかもしれないが、これと同時に起きているのが同資産クラスのデュレーションの大幅な短期化だ。例えば、米国ハイイールド債インデックスのスプレッド・デュレーション(スプレッドの変化に対する価格感応度)は、過去24ヵ月で4.4年からわずか2.7年へと1年超短期化している。信用リスクは時間とともに高くなるため、ハイイールド債のスプレッドにおけるタイトさの度合いは、インデックスを構成する資産のデュレーションの変化によっても影響を受け得る。今回のケースで言うと、ハイイールド債のデュレーションがおよそ1.5年短くなった結果、スプレッドが30~50ベーシスポイント分縮小した可能性がある。

チャート5:ハイイールド債インデックスのデュレーション

出所:信頼できると判断した情報をもとに日興アセットマネジメントアジアリミテッドが作成

期間:2015年7月6日~2025年7月11日

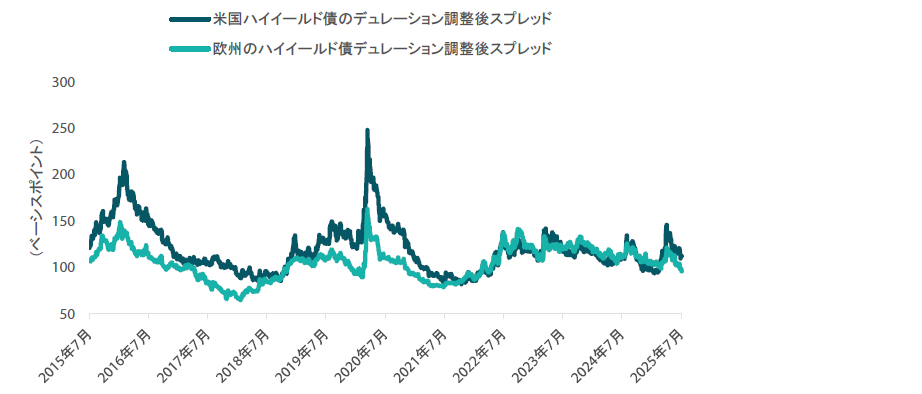

市場サイクルを通じてスプレッド・エクスポージャーを評価する尺度としてより適しているのは、スプレッドをデュレーションで割ることだ。こうして得られるデュレーション調整後のスプレッドは、当該資産クラスに対するより一貫した視点を提供してくれる。下のチャート6が示すように、スプレッドは縮小しているとはいえ、以前のサイクルでの最低水準をまだ上回っている。米国市場を例にとると、スプレッドが以前のサイクルでの最低水準に達するにはさらに50ベーシスポイント程度の縮小が必要であり、それが起こればスプレッドは現在の約300ベーシスポイントという水準を大きく下回ることになる。これに加えて、前述の通り、当社はマクロ経済についてポジティブな見通しを維持しており、利下げが世界の経済成長をさらに下支えすると予想している。これらの材料を総合すると、ハイイールド債を選好するメリットは引き続きあると考えており、同資産クラスは今後数ヵ月にわたってポートフォリオに高水準の利回りをもたらすと予想している。

チャート6:米国および欧州のハイイールド債のデュレーション調整後スプレッド

出所:信頼できると判断した情報をもとに日興アセットマネジメントアジアリミテッドが作成

期間:2015年7月6日~2025年7月11日

ディフェンシブ資産に対する確信度の強い見解

- ハイイールド債のスコアをプラスに維持:4月の相場混乱時にはクレジット物が売り込まれてスプレッドが拡大し、短期債に買い好機が生まれた。貿易に関して協定が合意されるとともに減税がまもなく実施されるとみており、実現すれば短期債の信用スプレッドにとって追い風となるだろう。加えて、ハイイールド債のバリュエーションには、当該市場全体のデュレーション短期化を考慮すれば依然魅力度が残っている。

- 金のバリュエーションはすでに割高:金については過去18ヵ月にわたりヘッジとして選好してきたが、金価格はバリュエーション的に割高に見える水準まで上昇している。金は大半の資産クラスに対してアウトパフォームしてきており、住宅などの実物資産や銅などの他のコモディティに対して割高に見受けられる。分散投資手段としては有望視しているが、当社の運用プロセスに則り、最近では割高に映る資産クラスとしてスコアを引き下げ始めている。当月の金のスコア引き上げは、当社の見方の変化ではなく、最近行った戦略的資産配分の更新を反映したものである。

- 先進国ソブリン債では選別的に長めのデュレーションを維持:貿易協定は市場が予想しているほど大きな影響を及ぼす結果にはならないと予想しているが、中央銀行にはそのように楽観視できる余裕はない。景気鈍化のリスクがあるなか、ECB、イングランド銀行、オーストラリア準備銀行、FRBなど多くの中央銀行が金融緩和を継続するとみられる。当社では、先進国市場のなかで中国との結びつきが最も強いオーストラリアのデュレーションを長めとしている。米国の同盟国とのあいだでは貿易協定が実現し得るが、中国は同様の扱いとはならずより高い関税が賦課される可能性が高い。

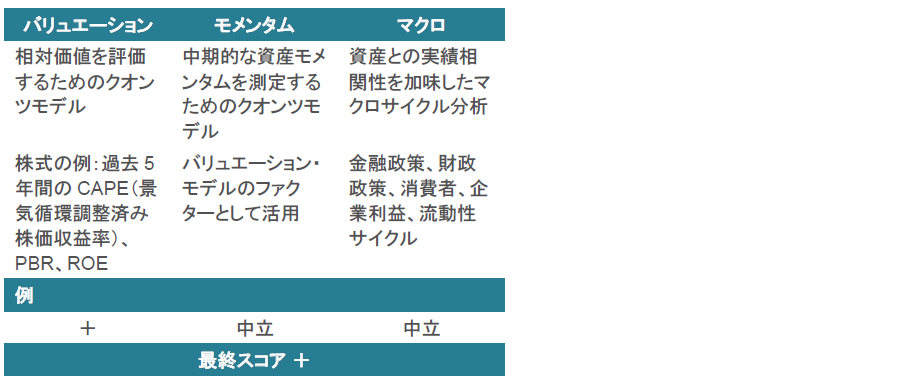

プロセス

リターンの主要ドライバーを把握するためのインハウス・リサーチ:

当資料は、日興アセットマネジメント(弊社)が市況環境などについてお伝えすること等を目的として作成した資料(英語)をベースに作成した日本語版であり、特定商品の勧誘資料ではなく、推奨等を意図するものでもありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社のファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。資料中において個別銘柄に言及する場合もありますが、これは当該銘柄の組入れを約束するものでも売買を推奨するものでもありません。当資料の情報は信頼できると判断した情報に基づき作成されていますが、情報の正確性・完全性について弊社が保証するものではありません。当資料に掲載されている数値、図表等は、特に断りのない限り当資料作成日現在のものです。また、当資料に示す意見は、特に断りのない限り当資料作成日現在の見解を示すものです。当資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。当資料中のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。なお、資料中の見解には、弊社のものではなく、著者の個人的なものも含まれていることがあり、予告なしに変更することもあります。