本稿は2025年4月15日発行の英語レポート「On the ground in Asia」の日本語訳です。内容については英語による原本が日本語版に優先します。

スプレッドのバリュエーション改善、ファンダメンタルズ面による下支え、良好な需給動向がアジアのクレジット市場の追い風に

サマリー

- 当月に入ると、米国の関税政策に起因する世界的なマクロ経済の先行き不透明感の強まりを受けて、米国債利回りのボラティリティが高まった。月の後半には、米FRB(連邦準備制度理事会)が金融政策の据え置きを決定した。月末時点の米国債利回りの水準は、2年物の指標銘柄で前月末比0.11%低下の3.89%、10年物の指標銘柄で同横ばいの4.21%となった。

- アジア域内では、世界の先行き見通しに暗雲が立ち込めるなか、マレーシアとインドネシアの中央銀行が政策金利を据え置いた。また、2月はインフレ圧力が和らいだ。

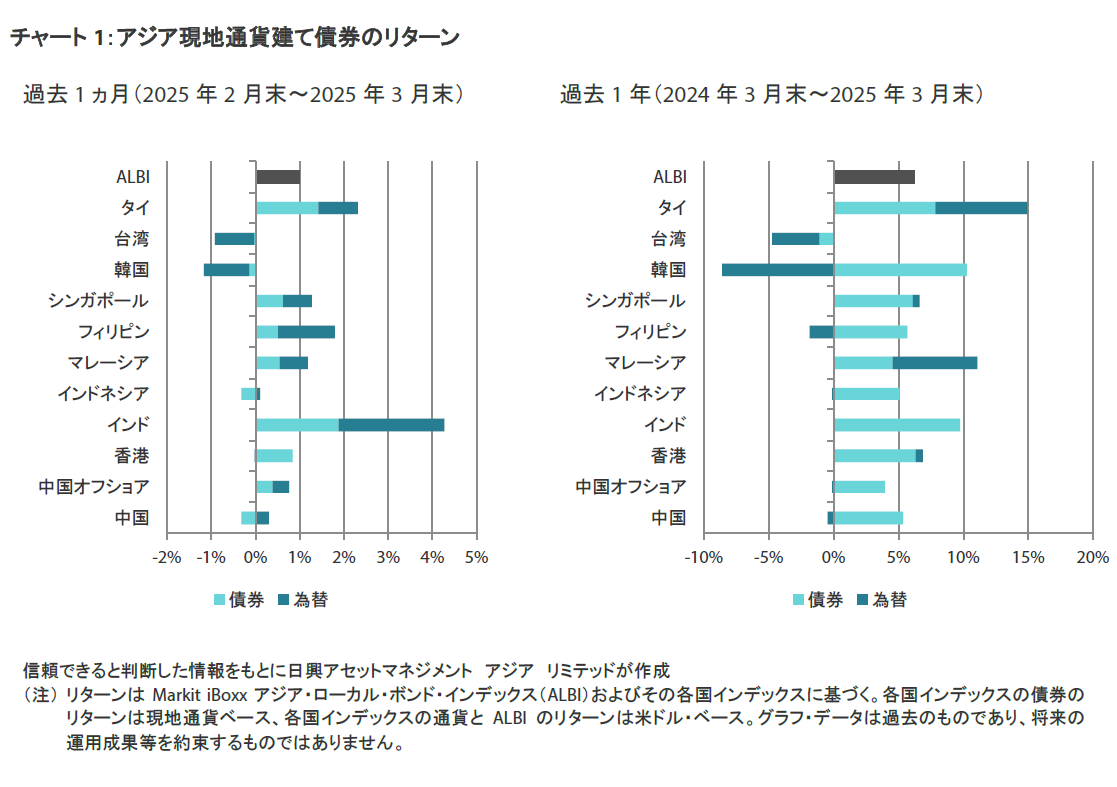

- 2025年のアジアの現地通貨建て国債市場は、インフレの落ち着きや経済成長の鈍化を受けた各国中央銀行の緩和的姿勢が追い風となり、好調に推移していくとの見方を維持している。なかでもマレーシア、インド、インドネシア、フィリピンなど、域内の他の市場と比べて利回り水準が高い債券への投資意欲は引き続き安定的に推移するとみている。

- 3月のアジア・クレジット市場は、米国債利回りの低下などによって信用スプレッド拡大の影響が相殺され、月間リターンが0.09%となった。格付け別では、投資適格債は信用スプレッドが0.177%拡大するなかでも月間市場リターンが0.04%となったが、ハイイールド債をアンダーパフォームした。ハイイールド債は、スプレッドが0.01%拡大したが月間市場リターンが0.37%となった。

- 米国の経済成長の軌道やFRBの政策の方向性をめぐる不確実性は高まっているが、アジア諸国の大半はこうしたボラティリティ上昇局面を迎えたなかでも、外部環境、財政、内需が比較的良好な状況にある。それによって、この先の逆風の影響を十分に吸収して耐えることができるとみている。このように厳しさを増しているものの依然良好なマクロ経済を背景に、関税上の脅威や地政学的動向の影響を受ける可能性がある一部のセクターや個別の社債を除き、アジアの企業や銀行の信用ファンダメンタルズは底堅さを維持すると予想している。

アジア諸国の金利と通貨

市場環境

FRBは3月会合で金利据え置きを決定

当月に入ると、貿易をめぐる緊張や地政学的動向に伴って世界的にマクロ経済の先行き不透明感が強まったことを受けて、米国債利回りのボラティリティがやや高まった。関税政策をめぐるドナルド・トランプ米大統領の一貫性のない姿勢により、インフレや景気をめぐる懸念が強まり、市場は動揺した。欧州に目を向けると、ドイツが低迷する経済の再活性化や国防費の拡大に取り組むなかで「債務ブレーキ」の緩和を決定したことで、世界的に債券利回り上昇圧力が強まり、リスクセンチメントが悪化した。月の半ばに、FRBは先行き不透明感の強まりを受けた米国の景気減速やインフレ加速を理由に、政策金利の据え置きを決定した。トランプ大統領の相互関税案が従来予想されていたよりも標的を絞ったものになる見通しとの報道を受けて、債券利回りは再び上昇した。月末時点の米国債2年物利回りは前月末比0.11%低下の3.89%、10年物で同横ばいの4.21%となった。

マレーシアとインドネシアの中央銀行は政策金利を据え置き

マレーシアの中央銀行は、景気と物価の見通しがともに安定しているとし、政策金利の据え置きを決定した。貿易をめぐる緊張の高まりを受けて輸出の伸びは鈍化する可能性があるものの、テクノロジーのアップサイクルや観光業の回復がさらなる支援材料になると期待されている。一方、主要貿易相手国の経済成長鈍化やコモディティ生産の低迷などによる下方リスクは根強いとの認識も示された。

同様に、インドネシアの中央銀行はインフレ率を目標レンジ内に維持するとともに経済成長を下支えするという金融政策目標に沿って、政策金利を据え置いた。ワルジヨ同中銀総裁はインドネシアの経済見通しに自信を示し、世界的に不確実性が高まっているものの、力強い家計消費や政府支出、パーム油や自動車を中心とした非石油輸出の拡大を受けて、経済成長は引き続き安定していると指摘した。

インフレについては、食品やエネルギー価格の正常化に加えて過去の政策引き締めの影響が遅れて出てきていることを受けて、アジア域内の大半の国で和らいだ。

中国は2025年も経済成長目標を「5%前後」に設定

中国は、2025年の経済成長目標を意欲的な「5%前後」とし、3年連続で同じ水準に定めた。米国との貿易摩擦が激化するなか、中国政府は低迷している景気を再浮揚させるべく支出を拡大し、内需を刺激すると約束した。月の半ばには、賃上げや年金支給額引き上げ、出産奨励策などの措置を盛り込んだ国内消費拡大計画が発表された(興味深いことに、李強首相による年次報告では「消費」という言葉に30回以上言及)。また、政府は家計資産の強化、株式市場や不動産市場の活性化、AI(人工知能)普及に向けた資金支援の拡大も約束した。しかし、注目すべき点として、そうした計画の詳細な実施方針は示されなかった。

今後の見通し

アジア各国の債券市場は景気信頼感悪化がさらなる追い風になる可能性

アジアの現地通貨建て国債市場は、インフレの落ち着きや経済成長の鈍化を受けた各国中央銀行の緩和的姿勢が追い風となり、好調に推移していくとの見方を維持している。世界各国の市場は4月第1週に起こった大きな関税ショックを依然消化しきれていないが、米国の関税による景気へのさらなる影響をめぐる懸念は、アジア諸国の債券市場にとってさらなる追い風になるとみられる。

なかでもマレーシア、インド、インドネシア、フィリピンといった利回りが高めの債券への需要が、域内の他の債券市場と比べて引き続き安定的に推移するとみられる。また、インドやインドネシア、フィリピンでは中央銀行が2025年に一段の金融緩和を実施すると予想しており、国債利回りがさらに低下する可能性がある。

当社レポート「米国の追加関税がアジアの金利やクレジット市場に与える影響」で言及したように、景気の下押しやディスインフレ方向への影響を吸収するべく、先制的に金融・財政政策対応を実施できる余地が比較的大きい複数の国についてポジティブな見方を維持している。一方、市場の状況も注視している。世界的に資金流出が加速する場合や市場機能が損なわれる場合に備え、市場の厚みが薄い国に特に注目している。

トランプ政権にまつわる先行き不透明感が根強いなか、当面はアジア通貨全般に対して慎重な見方を維持している。しかし、域内の強い経済ファンダメンタルズがその影響を緩和するとみており、なかでもマレーシアリンギットに対して引き続き明るい見方をしている。

アジアのクレジット市場

市場環境

3月のアジア投資適格クレジットは小幅上昇

3月のアジア・クレジット市場は、米国債利回りの低下などによって信用スプレッド拡大の影響が相殺され、月間リターンが0.09%と小幅なプラスとなった。格付け別では、スプレッドの拡大幅がより大きかった投資適格債がハイイールド債をアンダーパフォームした。投資適格債はスプレッドが0.177%拡大したものの月間市場リターンが0.04%となった。ハイイールド債はスプレッドが0.01%拡大するなか月間市場リターンが0.37%となった。

3月に入ると世界の貿易摩擦や地政学的動向に注目が集まるなか、リスクセンチメントが悪化して信用スプレッドの拡大へとつながった。中国では、全国人民代表大会が注目された一方、2月の消費者物価指数の上昇率がマイナスに転じるなど、デフレ懸念も続いた。2月の信用統計も期待外れに終わったが、1~2月の経済指標は市場予想を上回る結果となった。中国当局が2025年の課題に対応していく計画を示したことで、ハイイールド債を中心として中国のクレジットものに対するセンチメントは改善したが、具体的な実施内容が詳しく示されなかったことから、上昇幅は限定的となった。

一方、米国の関税政策が予測困難であることから、米国の経済成長やインフレ見通しをめぐる不確実性が一段と高まっており、引き続きリスクセンチメント全体の重石となった。不確実性の高まりに加えて新発債発行も膨らんだことで、信用スプレッド全般が拡大圧力に晒される展開が続いた。3月末には、すべての主要国の信用スプレッドが前月末比で拡大した。

特に大きな打撃を受けたのはインドネシアのクレジット市場で、これまでの堅実な財政政策姿勢からシフトする可能性をめぐる懸念や、将来的にインドネシアの全国有企業の最終的な持株会社になることを目的とし、新たに設立された国有持株会社「ダナンタラ」に関する透明性やガバナンス面の懸念などが嫌気された。また、香港のコングロマリットによる港湾運営事業の一部売却案に中国当局が反対し、売却取引が遅れているとの報道が、当該コングロマリットや関連する香港のクレジットものの重石となった。

3月は起債活動が加速

発行市場では、2月の供給量が限定的となったのち、3月は投資適格発行体を中心に新規発行が急増した。投資適格債分野の新規発行は計33件(総額219.3億米ドル)となった。特筆すべきものには、Petronas Capital Ltd.の大型ディール(3トランシェで総額50億米ドル)、MTR Corp Ltd.のディール(3トランシェで総額30億米ドル)、DBS Group Holdingsのディール(3トランシェで総額20億米ドル)、LG Energy Solutionのディール(4トランシェで総額20億米ドル)、United Overseas Bankのディール(3トランシェで総額20億米ドル)などが挙げられる。一方、ハイイールド債分野の新規発行は計7件(総額29億米ドル)となった。

今後の見通し

スプレッドのバリュエーション改善、信用ファンダメンタルズ面の追い風、良好な需給動向が中・長期的にアジアのクレジット市場を下支え

貿易や関税をめぐって先行き不透明感が強まっており、加えて米国の経済成長やFRBの金融政策も見通しづらい状況にあることから、外需やアジア各国のマクロ経済のファンダメンタルズは当面逆風に晒されるとみられる。インドネシアでは財政政策の転換が見込まれるなど、特定の国における動向も注視していく必要がある。しかし、アジア諸国の大半はこうしたボラティリティ上昇局面を迎えたなかでも、外部環境、財政、内需が比較的良好な状況にあり、この先の逆風の影響を十分に吸収することができるとみられる。

中国当局は、国内の消費や投資を後押しするとともに株式市場や不動産市場を安定化させるべく、財政政策やセクターに特化した政策の導入を引き続き進めている。さらに、アジア各国の中央銀行の大部分は、内需を下支えするために金融政策を緩和する余地を維持している。このように厳しさを増しているものの依然良好なマクロ経済を背景に、関税上の脅威や地政学的動向の影響を受ける可能性がある一部のセクターや個別の社債を除き、アジアの企業や銀行の信用ファンダメンタルズは底堅さを維持すると予想している。

アジアのクレジット市場は、月末にかけて新規発行が予想外に急増したことでやや消化不良状態となっており、市場のボラティリティが高まっているなか落ち着くまでにはしばらく時間を要するとみられる。しかし、通年でみるとアジアのクレジット市場における新発債の総供給量と正味供給量は落ち着いた水準にとどまるとの見方に変わりはない。また、オールイン利回りが大幅かつ持続的に低下しない限り、アジア域内の投資家からの需要は堅調さを維持すると予想している。長期にわたって縮小傾向を辿ってきたアジアの信用スプレッドは当月拡大したが、より良好な投資機会が生まれており、健全な動きとみられている。スプレッドのバリュエーションが改善しているほか、信用ファンダメンタルズが引き続き追い風になっており、需給動向も良好であることから、中・長期的にみるとアジアのクレジット市場は下支えされると予想している。

当資料は、日興アセットマネジメント(弊社)が市況環境などについてお伝えすること等を目的として作成した資料(英語)をベースに作成した日本語版であり、特定商品の勧誘資料ではなく、推奨等を意図するものでもありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社のファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。資料中において個別銘柄に言及する場合もありますが、これは当該銘柄の組入れを約束するものでも売買を推奨するものでもありません。当資料の情報は信頼できると判断した情報に基づき作成されていますが、情報の正確性・完全性について弊社が保証するものではありません。当資料に掲載されている数値、図表等は、特に断りのない限り当資料作成日現在のものです。また、当資料に示す意見は、特に断りのない限り当資料作成日現在の見解を示すものです。当資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。当資料中のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。なお、資料中の見解には、弊社のものではなく、著者の個人的なものも含まれていることがあり、予告なしに変更することもあります。