当レポートは、英語による2025年4月17日発行の英語レポート「Global Investment Committee review: scenarios for a less certain global outlook」の日本語訳です。内容については英語による原本が日本語版に優先します。

4月10日、グローバル投資委員会(GIC)は臨時会合を開き、4月2日に米国が発表した関税措置がマクロ経済と市場に与える影響、そしてその後のアクションと市場の反応についてレビューを行った。会合の直前、関税の発表によって市場は大きく混乱し、米国経済と貿易相手国の経済の行方に対する不透明感が強まっていた。

市場の反応のきっかけとなったのは、関税率の突然の引き上げだった。米国の関税率は過去対比で比較的低い水準から大幅に引き上げられ、しかも米国の通商政策の最終的な結果次第では100年ぶりの高水準までさらに上昇する可能性がある。一方、政策不透明感は大幅に強まっており、ブルームバーグの貿易政策不確実性指数は最近2016年以来の高水準を記録した。

激化する貿易戦争の行方は予断を許さず、新たな発表を受けて経済成長やインフレ、企業の収益性をめぐる懸念は日々悪化したり和らいだりを繰り返している。これに対し当委員会では、シナリオ分析の枠組みを実行して経済や資産クラスへの偶発的リスクを特定することにより、急速に進展する米国の通商政策に柔軟に対応できるようにしている。

IMF(国際通貨基金)とブルームバーグの調査を参照しながら、2025年末までの米国経済成長率への弊害が一時的なものに終わった場合(実行すると脅されたり実施されたりした関税が撤回された場合)、そうはならず米国の経済成長率が1.7~4%分低下するとともに関税を受けてコアPCE(食品とエネルギーを除いた個人消費支出価格指数)上昇率が1~2.3%上乗せされ、結果としてディスインフレを伴うリセッション(景気後退)に陥る場合、あるいは結果としてスタグフレーションを伴うリセッションに陥る場合、という3つのシナリオについてシミュレーションを行った。

それぞれのシミュレーション結果では、最終的に実施・強行され2025年末まで維持される関税の度合いが異なっている。

3つのシナリオ:一過性のボラティリティ、米国でのスタグフレーションを伴うリセッションと伴わないリセッション

当委員会のシナリオは米国の貿易障壁がエスカレートした場合の様々な潜在的結果に基づいているため、各シナリオを考え得る貿易デタント(緊張緩和)の条件にもつなげている。当委員会で検討した3つのシナリオは以下の通りである。

シナリオ1:市場ボラティリティが「危機一髪」の高まりを見せた後で貿易デタントが実現

シナリオ1では、株式のボラティリティが3標準偏差の動きを見せ、その後すぐまたは段階的に安定化し(一過性の影響)、米国の経済成長とインフレに波及効果をもたらすと想定する。このシナリオで焦点を当てるのは市場のボラティリティとその影響のみで、影響は年内に解消されるものとする。ボラティリティは経済成長率とインフレに幾分影響を与えるが、当該シナリオは貿易デタントを前提としているため、影響は一時的なものになるとみられる。このシナリオでは、米国のリセッションは辛うじて回避することが可能である。

シナリオ2:米国がディスインフレを伴うリセッションに

シナリオ2では、米国の経済成長への圧力が関税によるインフレ押し上げ効果を相殺すると想定する。関税によってコアPCE上昇率が1%上乗せされるとしても、内需の落ち込み(1.7~3.9%の減少)がその影響を上回る。このシナリオは最終的に関税の規模がある程度縮小されることを想定しているが、部分的な撤回では、不透明感の継続と企業の投資・雇用への打撃を受けた米国の経済成長率低下を防ぐことはできない。また、「DOGE(政府効率化省)」による政府・政府機関職員の解雇や移民の国外退去、それに伴う労働者の消費と雇用への冷え込みなど、他の政策の影響も考慮する。このシナリオでは、需要の落ち込みが関税によるインフレ押し上げ効果をすべて相殺する。さらに、米FRB(連邦準備制度理事会)は、需要減退から生じる景気への下方圧力を和らげるため、年末までに複数回の利下げを実施する可能性がある。

シナリオ3:米国がスタグフレーションを伴うリセッションに

シナリオ3では、需要の落ち込みが関税によるインフレ押し上げ効果を上回ることはなく、根強いインフレ期待(2.6%の持続的な上乗せ)につながると想定する。実質経済成長率への打撃が、需要の低迷と消費者購買力の低下の両方から生じる。当委員会では、このシナリオについて、事態が全面的な貿易戦争へと激化し関税および報復措置の代償を米国の消費者が負担することになる場合と整合するとみている。物価安定の任務を担うFRBは、追加的な景気刺激策をたいして提供することができない。これは3つのシナリオのなかで最も悲観的なものであり、リスク資産にとって逆風となり得る。しかし、コスト上昇環境下でも生産性を向上させられる企業への選別的な投資機会をもたらしてくれる可能性もある。

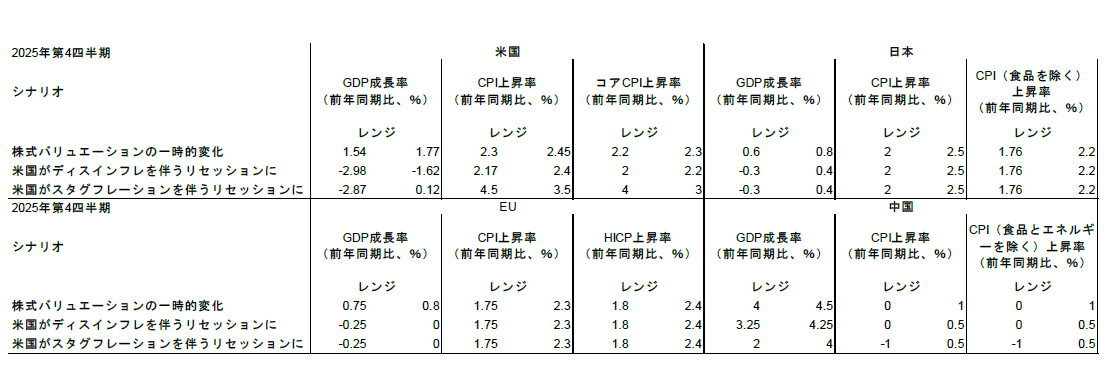

グローバル・マクロ:米国の経済成長およびインフレ・シナリオの影響に見られるばらつき

米国の内需およびインフレ期待に対するショックについて基本的なシミュレーションを行い、同国の経済成長とインフレへの影響を試算した。関税と貿易をめぐる不透明感が他地域の経済に与える影響について、IMFの試算を参照し米国、日本、EU(欧州連合)、中国の年末時点での想定年間成長率を算出した。

米国のシナリオ:

シナリオ1では、米国は2025年半ばに経済成長率がほぼゼロに近づくが、それでも通年ではプラス成長(1.54~1.77%)を維持し、インフレも抑制されると想定する。コアCPI(消費者物価指数)上昇率は2.2~2.3%と予想。

シナリオ2では、リセッションが長引き2025年第4四半期時点の経済成長率が前年同期比-2.98~-1.62%になると想定する。コアCPI上昇率は2~2.2%へと小幅の鈍化が予想され、これを受けてFRBは利下げを実施できる。

シナリオ3では不確実性が大幅に強まり、経済はマイナス成長に陥るものの、実質成長率は2025年第4四半期時点で前年同期比-2.87~0.12%のあいだ、コアCPI上昇率は3~4%のあいだと推定される。

日本のシナリオ:

シナリオ1は日本にとって最もポジティブなシナリオで、経済が潜在成長率を上回る成長(潜在成長率0.5%に対して2025年は0.6~0.8%)を維持すると想定する。

2つのリセッション・シナリオ(シナリオ2および3)では、経済成長率はプラスとマイナスのあいだを行き来し、結果として2025年通年のGDP成長率は-0.3~0.4%の範囲になると推定される。食品を除くCPIの上昇率は、すべてのシナリオでプラス(1.76~2.2%)を維持する可能性が高いとみる。これは、仮に米国で関税に端を発したスタグフレーションが起きたとしても、(中国の輸出などからの)ディスインフレ圧力による相殺作用がその波及を防ぎ、日銀は国内のインフレ期待に焦点をあてた政策誘導を継続することができるという当委員会の想定による。

EUのシナリオ:

EUも日本と同様で、ECB(欧州中央銀行)が金融緩和を継続するのに加え財政支出へのコミットメントが強化されインフレも抑制されることから、シナリオ1では2025年のGDP成長率が0.75~0.8%と低水準ながらプラスになると想定する。

シナリオ2および3はEUが軽度のリセッションに見舞われるというシナリオで、経済成長率の予想レンジは-0.25~0%となる。日本のシナリオと同様、異なるシナリオ間におけるコアHICP(ユーロ圏消費者物価指数)上昇率の差異は極めて小さいものにとどまり、EUのインフレは年内緩やかな水準が続いて1.8~2.4%とECBの目標値近辺で推移すると予想する。

中国のシナリオ:

米中貿易戦争激化の想定とその米国のシナリオへの影響を考慮すると、中国のGDP成長率とCPI上昇率について考えられるレンジは米国のシナリオに左右されると考える。シナリオ1では、貿易デタントを前提とすると、中国の2025年のGDP成長率は同国の目標である5%には届かないものの、大幅に下回るわけではなく4~4.5%になると予想される。

(関税措置の一部撤回を想定する)シナリオ2では、GDP成長率は3.25~4.25%になると推定される。

スタグフレーション・シナリオ(本格的な貿易戦争を想定)では、GDP成長率は2〜4%と推定される。デタント・シナリオではヘッドラインCPIもコアCPIも0~1%のプラスを維持し、シナリオ2でも低下するものの、プラスを維持すると予想される。しかし、シナリオ3では、本格的な貿易戦争が中国の雇用と家計所得に打撃を与えるため、デフレが持続する可能性が最も高く、コアCPIとヘッドラインCPIは-1%から0.5%と推定される。

シナリオ2および3のいずれにおいても、中国は消費のテコ入れを目指す財政出動を一層拡大する可能性がある。しかし、このような措置の最も大きな効果は、実施後に遅れて現れるものとみられる。

貿易戦争が本格化しても中国がゼロ成長とはならない理由

中国が最後にマイナス成長を経験したのは、2020年に新型コロナウイルスの感染拡大によって消費と生産がともに強制的に中断された時である。2022年には、上海で発生したような地域的感染拡大により一部の都市部で現地での生産活動が妨げられ、経済成長率が大幅に鈍化したが、マイナス成長には陥らなかった。

中国経済の貿易依存度は37%に過ぎず、輸出が同国のGDPに占める割合は約20%で、対米輸出は輸出全体の20%に満たない。したがって、対米輸出が完全にストップしたとしても、中国経済がマイナス成長に転じると予想するのは極めて難しい。さらに、米国には中国製品の代替となるものがないことを考えると、中国からの輸入がすべてストップすれば米国の消費者が大きな痛手を被ることになるのは明らかである。

貿易戦争が本格化した場合、中国政府は消費の下支えを目指して追加的な財政出動を実施する可能性が高く、そうなればおそらくプラス成長を維持できるだろう。しかし、そのような景気刺激策が反映されるタイミングは、実体経済よりも市場の方が早い可能性がある。

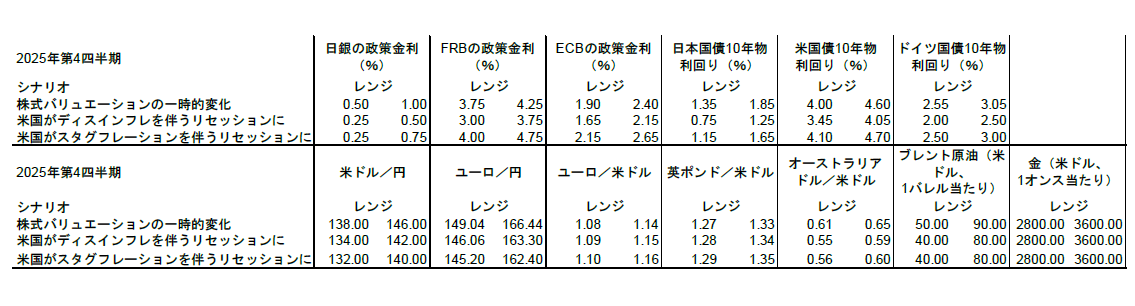

中央銀行の政策金利と為替:ドル安、米国債長期ゾーン利回りの上昇および円高の陰

米国の経済成長およびインフレのシナリオはFRBの政策にも影響されることを確認している。1つ目のシナリオでは、市場ボラティリティの高まりは一時的でFRBの政策に影響を与えないと想定する。対照的に、ディスインフレを伴うリセッションという2つ目のシナリオでは、FRBによる複数回の利下げを想定する。3つ目のシナリオでは、インフレの大幅加速によりFRBは米国の経済成長への打撃に対して積極的な対応できないと想定する。

シナリオ1:市場ボラティリティの一時的な高まり

FRBの政策/米国の金利:ボラティリティの高まりは一時的なものにとどまるとみられ、政策金利にほとんど影響を与えないと予想される。FRBは、経済成長が鈍化したとしても、金利を現在の水準から大きく引き下げることはできない。米国債イールドカーブの長期ゾーンは安定的に推移し、2025年末には4~4.6%のレンジに収まると予想される。

日銀の政策/日本の金利

欧州/ドイツ国債:ECBは利下げを継続するとみられ、2025年末のドイツ国債10年物の利回りは2.55~3.05%と予想される。ユーロ加盟国、特にドイツによる財政拡張の更なる詳細は、デタントを含むすべてのシナリオにおいて引き続き重要である。

為替:3月の当委員会の見通しで詳述したように、日銀の政策正常化の継続は円高がドル安の主因となることを意味する。2025年末までのドル円レートは138~146円のレンジで推移すると予想される。

原油(ブレント原油):このシナリオでは、原油価格は1バレル当たり50~90米ドルのあいだで乱高下が予想される。当初は景気鈍化懸念を受けて下落するかもしれないが、織り込まれたリセッション懸念が後退するにつれて反発し得る。このシナリオは、インフラおよびエネルギー・セクターにおいて実物資産と上場銘柄の両方で大きな投資機会をもたらし、下落局面が投資のチャンスとなる可能性がある。

金:ドルと米国債の先行きが不透明であることから、金はすべてのシナリオにおいて(最もポジティブなシナリオ下でも)引き続き「押し目買い」すべき対象だと言える。金価格は上昇を続け、2025年末までに1オンス当たり3,600米ドルに達すると予想される。米国債とドルに代わる「安全な避難先」を求める動きが強まっているなか、金は構造的な上昇を遂げる可能性がある。

シナリオ2:米国がディスインフレを伴うリセッションに

FRBの政策/米国の金利:ディスインフレを伴うリセッションのシナリオでは、特に米国の雇用と所得への影響が予想されることから、大きな利下げ余地が生じる。しかし、このシナリオ下でも、通商政策をめぐる不透明感や米国の拡張的財政状態、長期のインフレ期待がさほど低下しない可能性などが重なれば、長期債利回りはやはり高止まりしターム・プレミアム(債券の残存期間の長さに伴う上乗せ利回り)が2025年末まで続くだろう。2025年末におけるFRBの政策金利は3~3.75%の範囲と予想される。

米国以外の金利

為替:FRBの利下げもあり、ドルは幅広い通貨(日本円、ユーロ、英ポンド)に対して大幅安となる可能性が高い。しかし、オーストラリアドルについても、中国の需要やリスク資産全体が軟調にとどまることから下落が予想される。

原油(ブレント原油):2つのリセッション・シナリオでは、原油価格は1バレル当たり40~80米ドルというやや低めのレンジ内で変動し、その平均は60米ドル前後になるとみられる。これにより、特にエネルギーおよびインフラ分野で恩恵を受けやすい銘柄を求めている投資家には、押し目買いの機会がもたらされるだろう。

シナリオ3:米国がスタグフレーションを伴うリセッションに

FRBの政策/米国の金利:FRBは利下げを実施できないが、米国が関税、行政サービス不足、限定的な輸入労働力などから生じる同国特有の問題に見舞われれば、同国のリセッションの度合いは世界の他の国々よりも深刻となるかもしれない。エネルギー価格の下落、そして中国が米国以外への輸出を拡大させることに伴う製造品価格の競争激化といったように、ディスインフレ圧力がある場合はなおさらである。結果として、米国のイールドカーブはスティープ化が進み、ターム・プレミアムの上昇につながると予想される。

米国以外の金利

原油(ブレント原油):関税が最も極端な形で実施されるこのシナリオでは、米国債の「安全な避難先」資産としてのステータスに亀裂が入り始めると予想される。米国債の「安全な避難先資産」としてのステータス後退が進めば、新たな資金調達のコストが徐々に上昇し、エネルギー業界の新規探査プロジェクトに影響を及ぼす可能性がある。

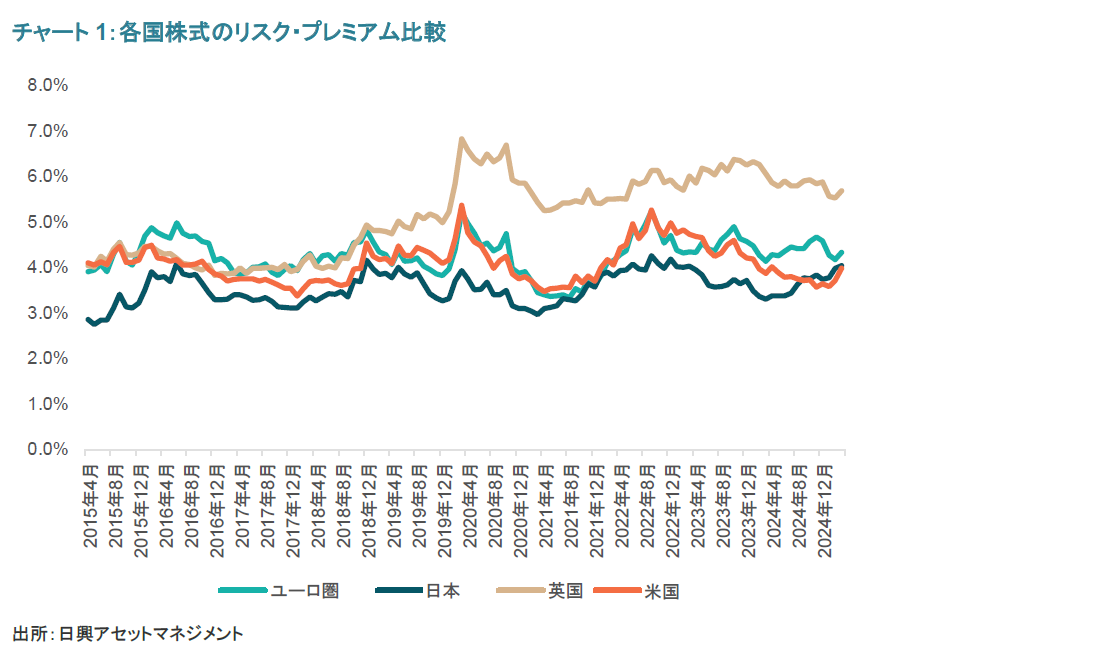

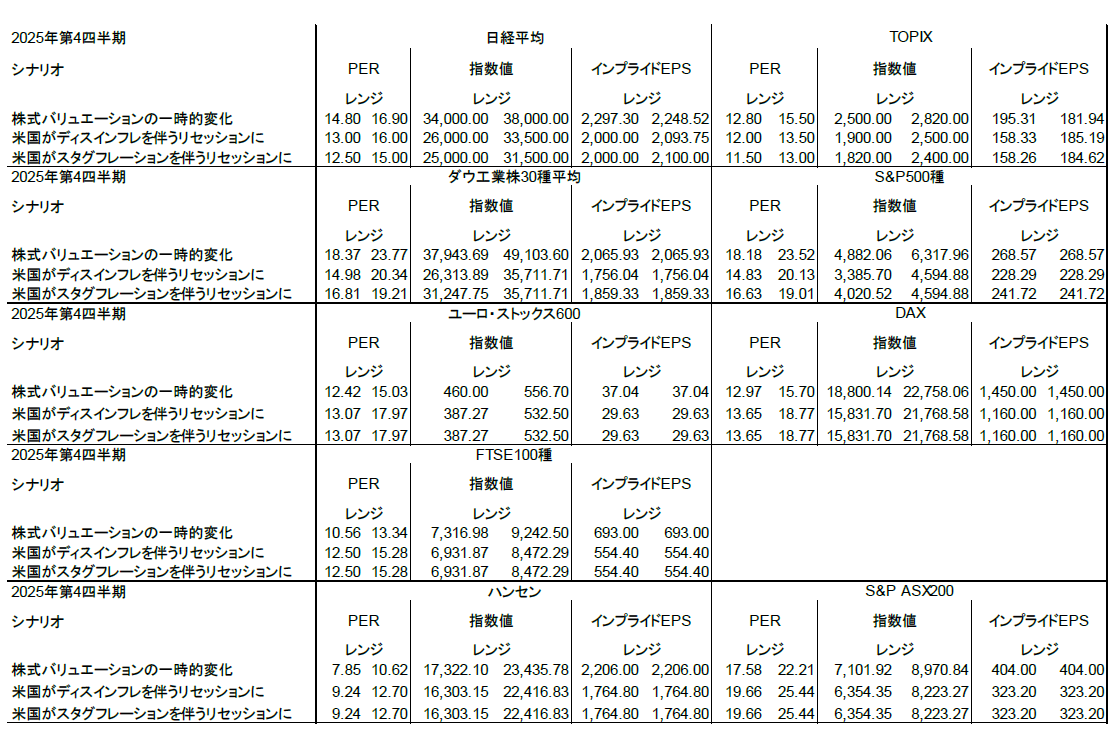

株式:リセッション・シナリオは明らかにマイナス

注目に値する点として、最近では米国株式でリスク・プレミアムが再上昇しバリュエーション調整が起こったにもかかわらず、他の株式市場の方がより高いリスク対比リターンを提供している(チャート1参照)。このことは、米国がマイナス成長に陥いった場合にさらなる調整が起こる可能性を示唆している。

シナリオ1:市場ボラティリティの一時的な高まり

米国株式(S&P500種指数):このシナリオでは、当委員会は米国の2025年の企業利益が関税のもたらす混乱により現在の予想から5%減少すると予想する。環境の不透明感がより強いため、予想ベースのPER(株価収益率)の中央値は20.5倍となる。

日本株(TOPIX)

このシナリオでは、関税は何らかの交渉が行われ得るがゼロに戻るわけではないと想定する。代わりに関税は基本水準の10%に戻る可能性があり、そうなれば依然として経済成長の重石となり得る。このため、EPS成長は圧迫され続ける可能性がある。さらに、円高もEPS成長の重石となるかもしれない。

市場がすでに景気減速を織り込んでいるとすれば、特に円高となった場合、日銀が利上げを着実に実施していくのは難しくなるかもしれない。とりわけ日米間の協議が進むのに伴い、市場は円高を予想しているように見受けられる。米国はドルの対円での下落を望むのではとの見方があり、ドル安・円高になれば日本の輸出企業のEPSは下方圧力に晒され得る。経験則として、ドル円レートが1ポイント動くと、日本の輸出企業のEPSに-0.3~-0.4%の影響が及ぶと推定される。

グローバル株式:欧州は、当初上昇のきっかけとなったロシア・ウクライナ紛争の早期収束への期待が実現しなかったことから、バリュエーションが下方圧力に晒され続けるかもしれない。事態がボラティリティの一時的な高まりにとどまるシナリオでは、投機的な「ホット」マネーが株式バリュエーションを積極的に押し上げ得る。長期的には欧州の防衛支出が増加する可能性があるものの、ロシアとウクライナの紛争が続けば投機筋は欧州から資金を引き揚げるかもしれない。

中国が米政権の通商政策で特に標的とされていることに変わりはなく、他の要因がすべて同じままであると想定した場合、香港株式は下方圧力に晒され続けるかもしれない。米国の措置に対する中国の報復が解決プロセスを長引かせ得るため、米中交渉はこのシナリオ下ですら長期化する可能性がある。

中国の需要低迷と米中貿易の不透明感継続が相まってコモディティ価格に下方圧力をもたらし続けることから、オーストラリア株式は苦戦が予想される。シナリオ1では、圧力の大半はバリュエーションにかかるとみられる。しかし、シナリオ2および3(シナリオ3では貿易戦争の激化が示唆される)では、米国の景気鈍化に伴う企業収益悪化が予想される。

シナリオ2:米国がディスインフレを伴うリセッションに

米国株式(S&P500種指数):このシナリオでは、企業利益が2025年に現在の予想から15%減少し、2026年にはさらに20%減少し得ると予想する。この場合、FRBの利下げが市場センチメントを下支えするなか、株価バリュエーションの中央値は17倍となる。

日本株

なお、米国のディスインフレ期待がドル安・円高を促し、日経平均株価で大きな割合を占める日本の大手輸出企業の収益を圧迫する可能性がある。

グローバル株式:リセッション・シナリオは、株式全体にとってマイナスに作用するとみられる。したがって、米国がリセッションに陥れば、英国、香港およびユーロ圏の株式のバリュエーションは低下が予想される。米国でスタグフレーションまたはディスインフレが起きた場合、これらの市場はバリュエーションがもともと相対的に高い米国ほどは下方圧力に見舞われないかもしれない。

シナリオ3:米国がスタグフレーションを伴うリセッションに

米国株式(S&P500種指数):このシナリオでは、企業利益が2025年に現在の予想よりも10%減少し、2026年にはさらに5%減少し得ると予想される。この場合、圧力を和らげられる政策の選択肢はほとんどなく、予想ベースのPERの中央値は15倍となる。バリュエーションへの打撃が企業収益への打撃よりも大きいと予想されるのは、貿易戦争シナリオの下では、消費全体が依然減少するとしても、企業が関税に苦しむ競合他社から市場シェアを奪える可能性があるからだ。

日本株

グローバル株式:リセッションがマイナスに作用することは否めないが、(関税、行政サービスおよび輸入労働力の不足を原因とする)スタグフレーションは米国固有の現象となる可能性があるため、その悪影響は米国にとっての方がそれ以外の国々よりも大きくなるかもしれない。米国以外の国々には、エネルギー価格が世界的に下落する可能性や、特に中国が米国以外への輸出を拡大させることに伴う製造品価格の競争激化など、ディスインフレ圧力を相殺する材料がある。したがって、米国以外の国々では、米国とは異なるバリュエーションおよび企業収益の動向が予想される。米国の需要が重要で米国以外の企業の収益に対する重石となり得るのは確かだが、歴史的にバリュエーションの水準がはるかに低い米国以外の国々では、利益率の悪化は避けられないわけではない。

一方、中国はいつでも景気刺激策に踏み切ることができ、これが厳しい報復関税の影響を受けない国々への追い風となり得る。貿易戦争の影響が深刻となった場合、中国は消費の押し上げに注力する可能性が高い。

GICの見解:リセッションは回避されるかもしれないが、景気鈍化のリスクは大きい

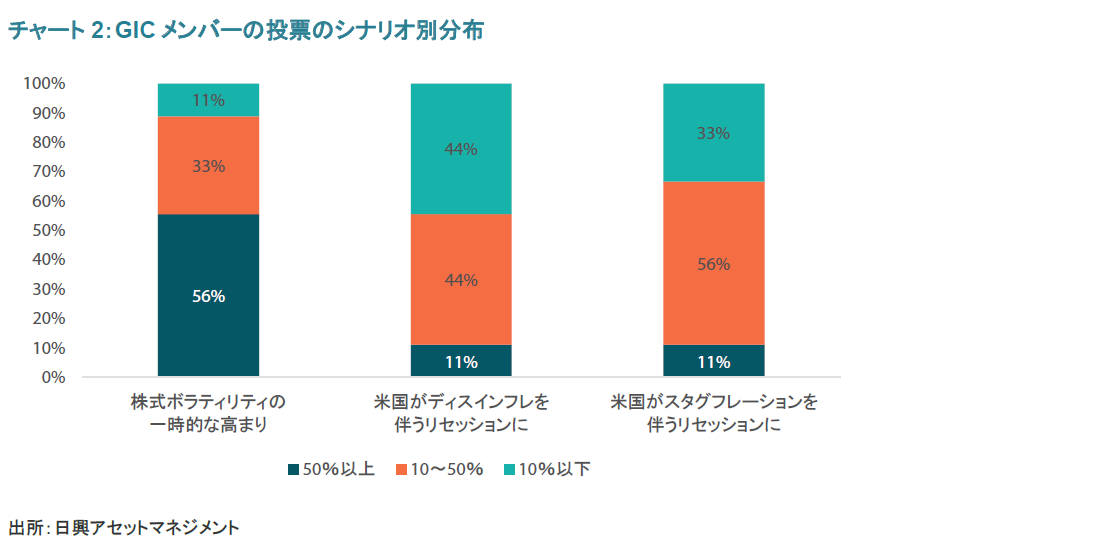

前述した3つのシナリオが各国経済と市場に与える潜在的な影響を検討した後、当委員会のメンバーは主観的な見込みに基づいてシナリオを順位付けし、当社としての視点とした。過半数のメンバー(56%)が、関税発表に伴ってボラティリティが一時的に高まるシナリオ1の可能性を50%以上とした。

GIC会合では、(特に米国株のリスク・プレミアムが大幅に上昇したことを考えると)当時市場が織り込みつつあったよりもポジティブな結果となる可能性が高いとの意見もあった。同会合の時点では、市場は米国の通商政策が前向きなものに転換する可能性を過小評価していた可能性がある。市場のネガティブな反応自体が政策調整の必要性を伝え、やがて不透明感の後退につながり得るからだ。

とはいえ、多くの委員会メンバーにとって各シナリオの可能性を順位付けするのは容易ではなく、最も可能性が高いか低いシナリオのいずれかに対する強く確信度が強い一方、残りの2つのシナリオの可能性についてはあまり確信を持てなかった。結果として、56%のメンバーがスタグフレーションを伴うリセッション・シナリオ(シナリオ3)について可能性を10%~50%としたものの、他のシナリオに比べるとその可能性については意見が分かれた。結局、シナリオ3はシナリオ2(ディスインフレを伴うリセッション)よりも可能性がやや低いとみなされた。

例えば、一時的ボラティリティ・シナリオよりも2つのリセッション・シナリオを選択したあるメンバーは、交渉によるデタントには懐疑的な見方を示したが、2つのリセッション・シナリオの可能性については同程度と見なした。このメンバーは、物価をめぐる不確実性は政策関連の問題だけでなく、米国と他の地域(特に中国)とのあいだにおけるインフレ率の乖離からも生じる、と指摘した。世界第2位の経済大国である中国はデフレに陥っており、米国の貿易摩擦の標的となった今、特に米国政府が中国を経済的に孤立させることができなければ、価格競争力のある輸出を米国以外の国々に向けて拡大させる可能性がある。

当委員会の基本見解は米国が中国の孤立化に成功する可能性は低いというものだが、激化する貿易戦争の最終的な結末についてはメンバー間で意見が分かれた。あるメンバーは、米国が中国以外の国々と迅速に交渉を進めるとの予想から、ディスインフレを伴うリセッション・シナリオ(シナリオ2)の可能性が最も高いとの見方を示した。

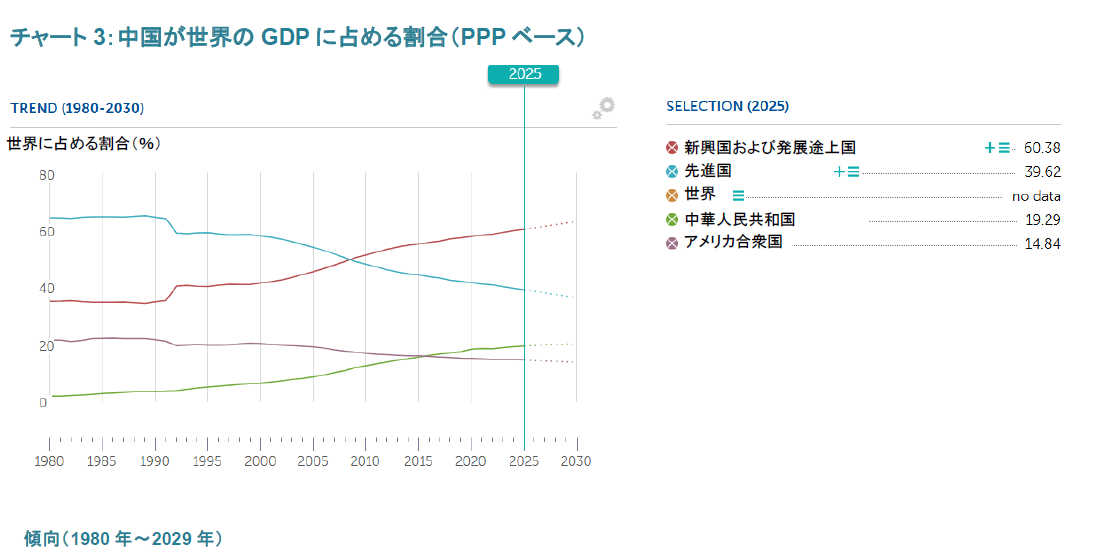

一方、別のメンバーは、仮にデタントが達成されたとしても、中国は関税を高水準に維持することで米国の消費者・有権者に影響を与えることができるため、交渉を長引かせるインセンティブがあるかもしれない、との考えを示した。さらに、中国はその経済力を駆使して他の貿易相手国に影響を与えることができる、との認識も示された。参考できる1つの点として、中国が世界のGDPに占める割合は、購買力平価(PPP)ベースで見ると今や米国を上回っている(下のチャート3参照)。

出所:World Economic Outlook (October 2024) - GDP based on PPP, share of world

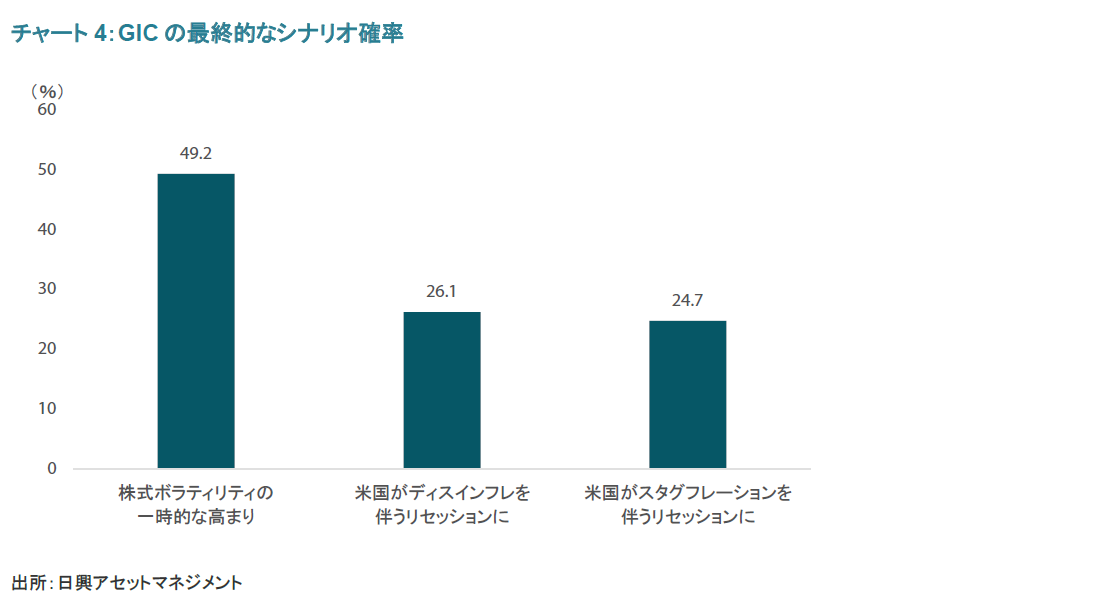

当委員会は、メンバーがシナリオの順位付けにあたって示した不確実性を考慮した上で、シナリオ1(株式のボラティリティの高まりが一時的なものにとどまるシナリオ)の可能性が最も高いと判断した。シナリオ1に割り当てた確率は、シナリオ2および3の確率を大きく上回ったものの、50%弱にとどまっている。これは、リセッション・シナリオに割り当てた確率が相対的に低いとは言えゼロからはかけ離れており、不確実性が依然強いことを示している。最終的に、4月10日現在、当委員会ではディスインフレを伴うリセッション・シナリオの確率を25%強、次いでスタグフレーションを伴うリセッション・シナリオの確率を25%弱としている。

最後に再度強調しておきたいのは、4月10日時点で当委員会が示したシナリオ確率は状況の展開次第で変更される可能性があるということだ。米国が市場動向に反応し他国との通商交渉を進めるにつれ、当社(そして他の市場参加者)は従来の想定を更新していく。数回の交渉にわたって観察された米国と貿易相手国の行動からすると、不透明感は後退する可能性がある。今のところ、リセッションやそれに伴うリスク回避志向、景気へのリスク、インフレ期待には、すべて十分考え得る可能性が残っている。当社としては、現在続いている不確実性をうまく乗り切るために、適宜ポートフォリオを分散させる戦略をお勧めしたい。

当資料は、日興アセットマネジメント(弊社)が市況環境などについてお伝えすること等を目的として作成した資料(英語)をベースに作成した日本語版であり、特定商品の勧誘資料ではなく、推奨等を意図するものでもありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社のファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。資料中において個別銘柄に言及する場合もありますが、これは当該銘柄の組入れを約束するものでも売買を推奨するものでもありません。当資料の情報は信頼できると判断した情報に基づき作成されていますが、情報の正確性・完全性について弊社が保証するものではありません。当資料に掲載されている数値、図表等は、特に断りのない限り当資料作成日現在のものです。また、当資料に示す意見は、特に断りのない限り当資料作成日現在の見解を示すものです。当資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。当資料中のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。なお、資料中の見解には、弊社のものではなく、著者の個人的なものも含まれていることがあり、予告なしに変更することもあります。