新NISAでETF(上場投資信託)に投資したほうがいい?つみたて投資枠と成長投資枠との違いも解説

- 最終更新日:2024年1月23日(公開日:2023年7月6日)

目次

お得な証券投資と言えば、NISA(ニーサ、Nippon Individual Saving Account(日本版個人貯蓄口座)=少額投資非課税制度)を使った投資です。

2019年6月の金融庁の金融審議会市場ワーキング・グループの報告書「高齢社会における資産形成・管理」が公表されました。その内容をもとに、老後は2,000万円必要だとニュースなどで取り上げられたことでいわゆる「老後2,000万円問題」が起こり、投資、資産運用気運が高まってきています。

NISA、ETF(Exchange Traded Fund 証券取引所等に上場している投資信託)も横文字なので分かりづらいと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、NISA、ETFはともに、投資、資産運用における重要なものだと思いますので、今回はNISAとETFについてお話しします。

NISAとは

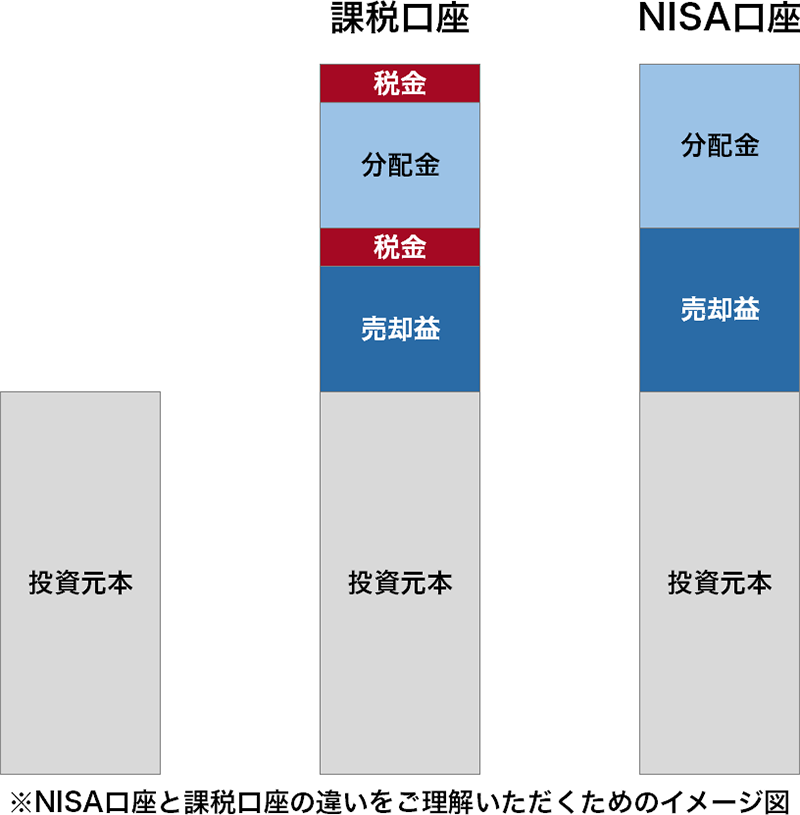

NISAは毎年一定金額の範囲内で購入した株式や投資信託などの金融商品から得られる利益が非課税(税金がかからなくなる)になる、お得な制度です。金融商品に投資をした場合、通常、これらを売却して得た利益や受け取った配当に対して20.315%の税金がかかりますが、この税金が非課税になります。

非課税の制度というと、マル優(少額貯蓄非課税制度)を思い起こされる方もいらっしゃると思いますが、障害者手帳の交付を受けている方や遺族年金を受給されているなど一定の条件を満たした方のみが利用できる制度を残して2006年1月1日に廃止されています。

なお、「貯蓄から投資へ」のスローガンをお聞きになった方もいるかもしれません。それを実現するためにあった証券優遇税制(本来の税率20%を10%に軽減)が廃止されるのに合わせて激変緩和、時限措置として2014年に導入されたのがNISAでした。

2024年に新NISA制度がスタート

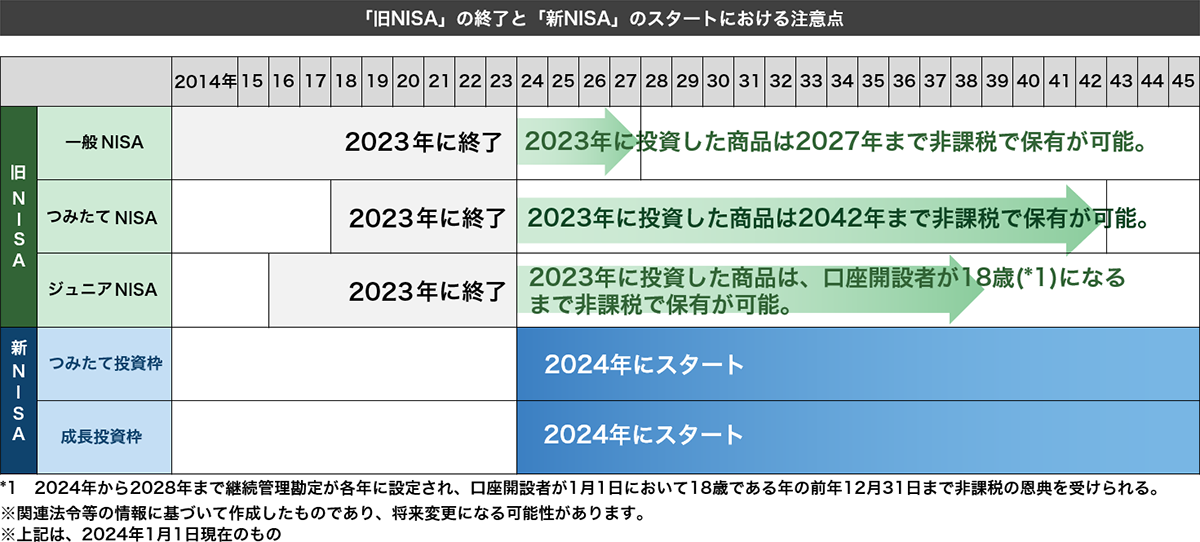

2024年から新NISA制度がスタートしました。なお、新NISAは旧NISA(一般NISA・つみたてNISA・ジュニアNISA)とは別制度になりますが、旧NISA口座をお持ちであれば新NISA口座は自動開設されます。

「旧NISA」と「新NISA(現行NISA)」

ETFで新NISAを利用する場合の注意点

新NISAを使うには以下の2点にご留意ください。

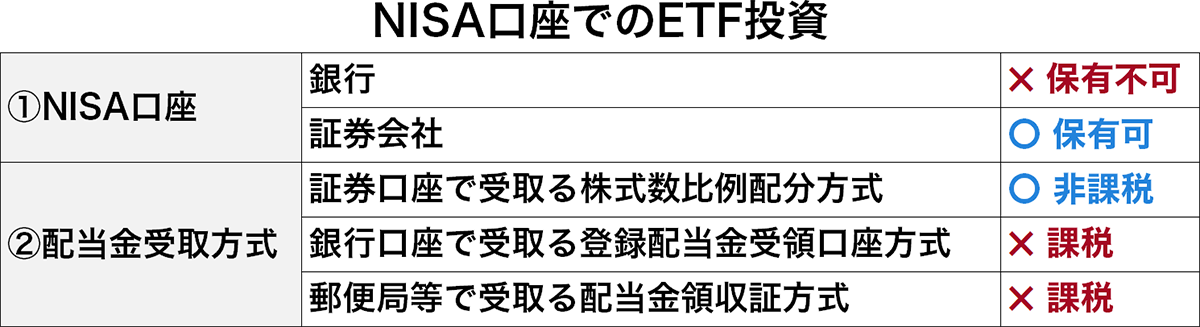

①ETF投資する場合、証券会社で新NISA口座を開く必要がある

証券会社や銀行で新NISA口座を開設する。ただし、ETFは株式と同様に銀行では取引できないので証券会社で新NISA口座を開設する必要があります。投資信託に投資をする場合は銀行のNISA口座で大丈夫です。

②配当金の受取方法を株式数比例配分方式にする必要がある

証券口座での配当金の受取方法を株式数比例配分方式にしないと配当金に税金がかかります。

配当金の受取方式には、証券口座で受取る株式数比例配分方式、銀行口座で受取る登録配当金受領口座方式、郵便局等で受取る配当金領収証方式の3つがあります。株式数比例配分方式だと、それぞれの証券口座(NISA口座、特定口座(源泉徴収あり)、特定口座(源泉徴収なし)、一般口座の保有数に比例させて各口座に配当金が払われるので、NISA口座で保有している株式・ETFの配当金に課税がなされないようにすることができます。一方、銀行口座で受取る登録配当金受領口座方式、郵便局等で受取る配当金領収証方式だと、支払いを行う信託銀行で税金が源泉徴収されます。

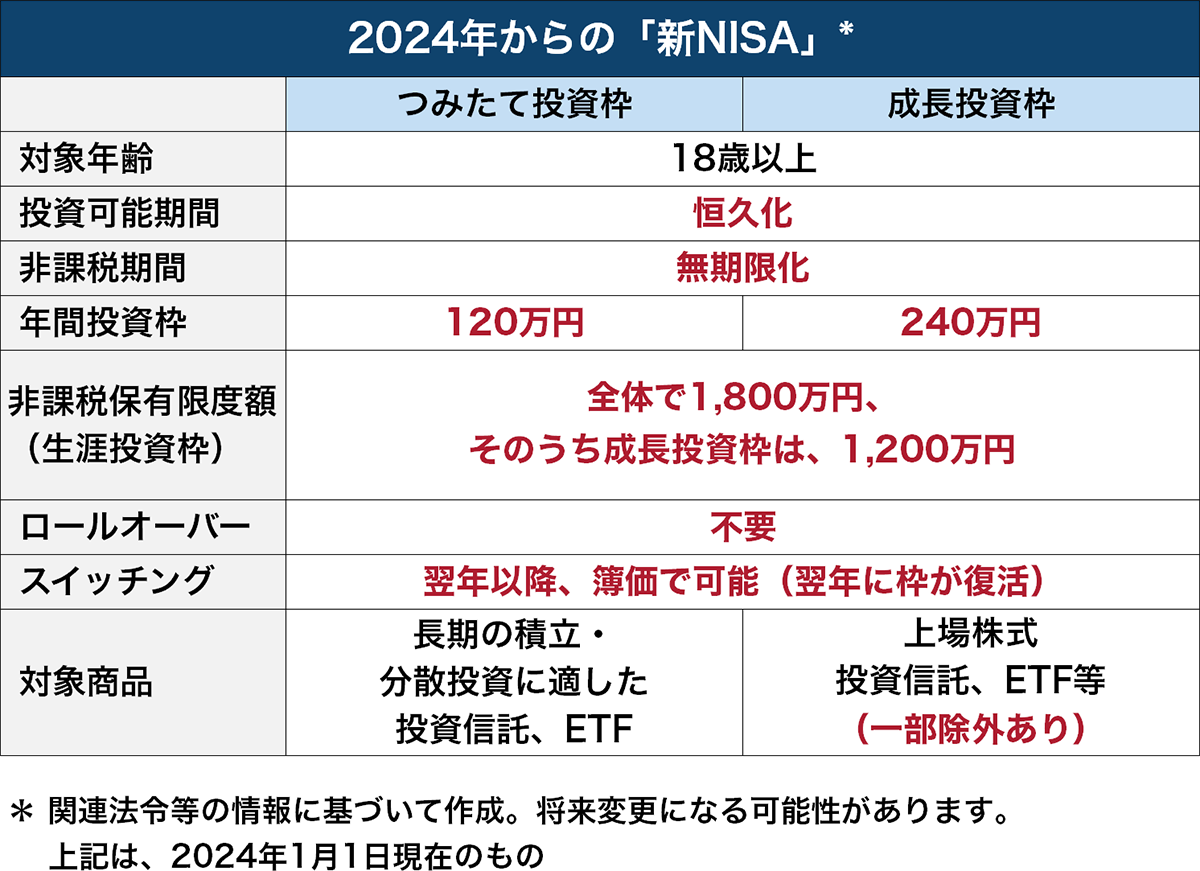

新NISA制度

2024年以降、NISA制度が見直されました。旧NISA(一般NISA・つみたてNISA・ジュニアNISA)の制度とは別枠の制度になり、日本在住の18歳以上の成人が対象になり特徴は以下の5点になります。

① 非課税保有期間の無期限化

② 口座開設期間の恒久化

③ 成長投資枠と、つみたて投資枠の併用が可能

④ 年間投資枠の拡大(成長投資枠:年間240万円、つみたて投資枠:年間120万円、合計最大年間360万円まで投資が可能。)

⑤ 非課税保有限度額(生涯投資枠)は、全体で1,800万円。(成長投資枠は、1,200万円。また、枠の再利用が可能。)

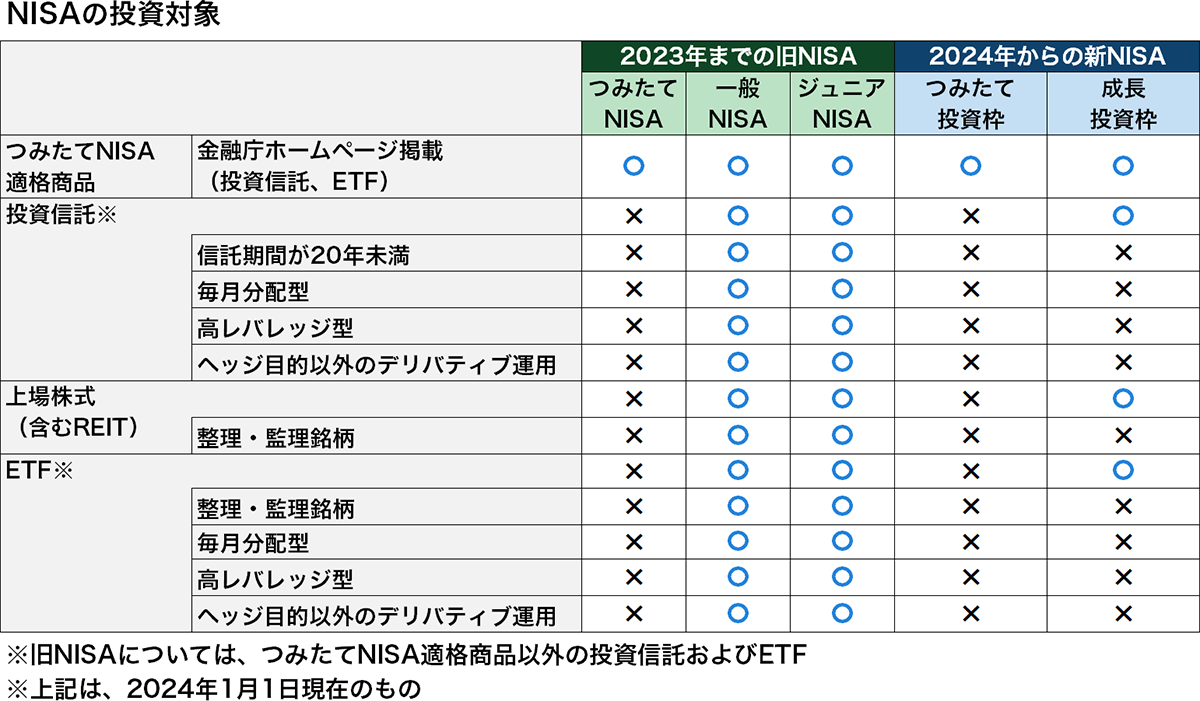

成長投資枠の投資対象は、REIT、ETFを含む上場株式と投資信託等ですが、上場株式のうち整理・監理銘柄は除外、投資信託・ETFに関しては信託期間が20年未満、高レバレッジ型、ヘッジ目的以外のデリバティブ運用、および毎月分配型のものは除外されます。つみたて投資枠の投資対象はつみたてNISAと同じ長期の積立・分散投資に適した一定の条件を満たし金融庁に届け出られた投資信託、ETFです。

非課税限度枠については買付残高(簿価残高)で管理され、投資資産を売却した場合はその簿価分の枠を再利用できるようになります。

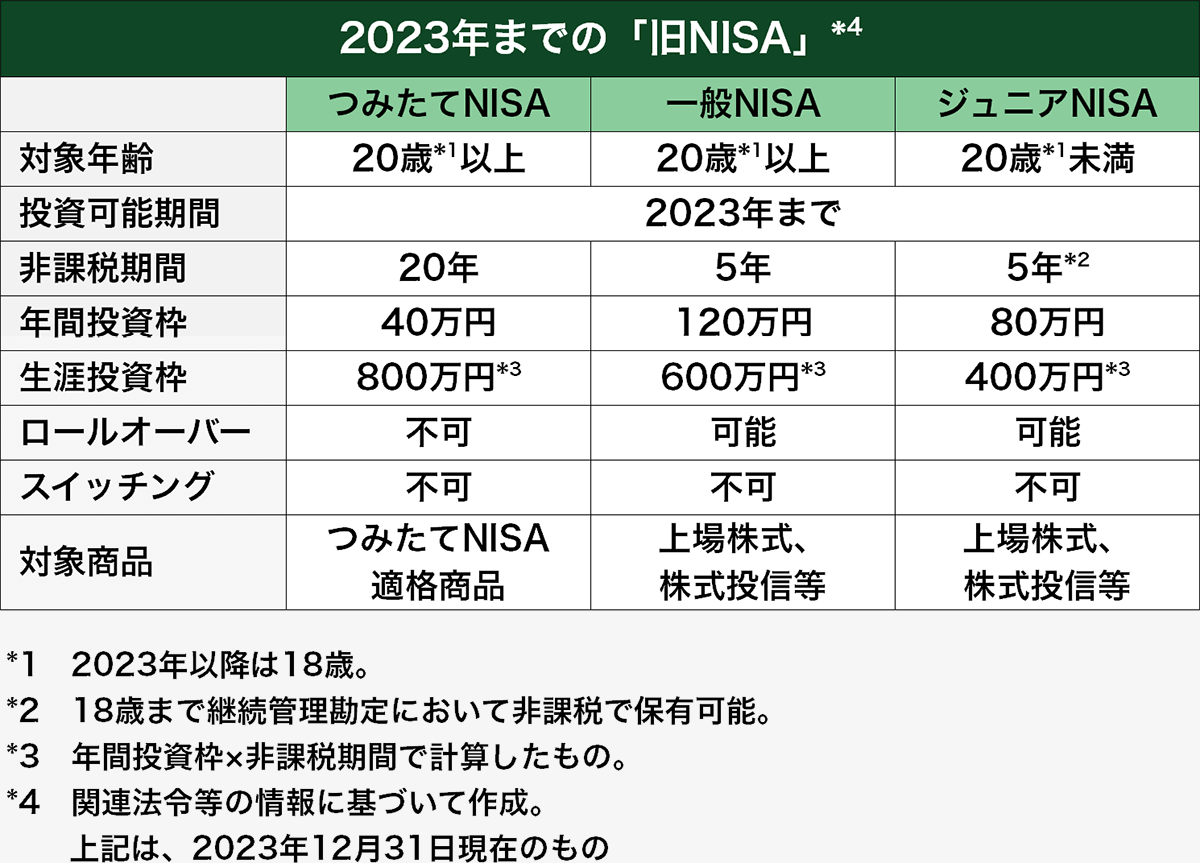

旧NISA:2023年末で終了(一般NISA・つみたてNISA・ジュニアNISA)

一般NISA(~2023年末)

※2023年末で終了しており、現時点では利用できません。

日本在住の18歳以上の成年は、株式・投資信託等を年間120万円まで購入、最大5年間非課税で保有でき、満期時には時価価値が120万円を超えていても新たな非課税投資枠への移管(ロールオーバー)による継続保有ができます。なお、2023年に投資したものは2027年まで非課税で保有が可能です。

投資対象は株式・投資信託等となっていて、REIT(不動産投資信託)、ETFも含まれています。海外上場の株式、ETFも投資可能ですし、レバレッジ・インバースETFといったものでも投資ができます。ただし、投資枠については投資対象を売却しても再利用することはできません。

つみたてNISA(~2023年末)

※2023年末で終了しており、現時点では利用できません。

日本在住の18歳以上の成年は、一定の要件を満たした投資信託を年間40万円まで購入でき、最大20年間非課税で保有できます。

投資対象は長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託(ETF含む)で、以下の要件を満たすもので金融庁に届け出がなされたものに制限されます。

① 販売手数料はゼロ(ノーロード)

② 信託報酬は一定水準以下(例:国内株のインデックス投信の場合0.5%以下)に限定

③ 顧客一人ひとりに対して、その顧客が過去1年間に負担した信託報酬の概算金額を通知すること

④ 信託契約期間が無期限または20年以上であること

⑤ 分配頻度が毎月でないこと

⑥ ヘッジ目的の場合等を除き、デリバティブ取引※による運用を行っていないこと

※先物やスワップなどの派生商品

尚、一般NISAとつみたてNISAは年単位の選択制となっており、どちらかの制度を使った場合、他方の制度は利用できません。

また、2023年に投資したものは2042年まで非課税で保有が可能です。

ジュニアNISA(~2023年末)

※2023年末で終了しており、現時点では利用できません。

日本在住の未成年者(0~18歳)が、株式・投資信託等を年間80万円まで購入でき、最大5年間非課税で保有できます。ただし、2023年末以降に非課税期間が終了するものについては。18歳まで非課税で保有を継続できます。なお、災害など止むを得ない場合を除き口座開設者本人が18歳になるまでは払い出し制限がありますが、2023年末でジュニアNISAの制度は終了となり、2024年以降は年齢による払出し制限は無くなります。

NISA口座でETFを購入するメリット

分配金と譲渡益にかかる税金(20.315%)が非課税になり、運用の効率が上がります。運用の成果が目減りしないことかと思います。

なお、NISA制度で注意したいのは、投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)です。元本払戻金(特別分配金)は元本の払い戻しに相当し、利益として受け取るものではないことから、課税口座(特定口座や一般口座)においても、そもそも非課税であり、NISAの非課税のメリットを享受できないことです。一方、ETFの分配金は普通分配金しかありません。必ず課税対象になることから非課税になるNISA口座でETFを購入するメリットがあります。

NISA口座でETFを購入するデメリット

ETFに限定されませんがNISA口座で投資する場合は損益通算ができません。もしNISA口座内での運用で損失が発生した場合、その損失を他の証券口座で発生した収益と通算して税金を圧縮することができません。

ご参考:ETF(上場投資信託)の税金

また、つみたてNISAでETFを買うことができる証券会社と対象のETFは、現在、極めて限られています。新NISA制度の成長投資枠、つみたて投資枠でも、制度上、投資できるETFに制限があることは「ETFは積立投資ができる?」でご説明したとおりです。

しかしながら、新NISA制度のスタートにあたり、つみたて投資枠でETFの取扱いをする証券会社、また、対象銘柄も増えることが期待されます。

まとめ

お得な証券投資ができるNISAは資産形成のための資産運用で活用すべき制度です。また、新NISA制度の成長投資枠において、ETFは使い易い有効な金融商品ではないかと思います。

- ETFは株式同様に機動的に売買することが可能(新NISA制度の成長投資枠の投資枠の再活用)

- 個別株式投資と比較するとETFは投資対象が分散されていてリスクを押さえた投資が可能

- 投資信託との比較では、信託報酬に販売会社分の報酬が含まれないことから相対的に手数料が低く長期資産形成に向いている

- ETFの分配金は普通分配金しかなく元本払戻金(特別分配金)が無いことから、NISA口座でETFを保有するメリットがある

新NISA制度の成長投資枠、可能であればつみたて投資枠でも、ぜひETFのご活用をご検討いただければと思います。

(以上)

ETFのキホンシリーズ

「ETFのキホン」シリーズでは投資家の皆様にETFを良く知っていただいて、より良く活用していただきたいとの思いで書かせていただいています。

STEP01ETFを理解する

STEP02ETFの種類を知る

筆者 ETFセンター

みなさまの大切な資産運用のために、ETFを少しでもお役立ていただけるよう、ETFに関する情報をお届けしています。